医学・看護学教育センター

Education Center

for Medicine and Nursing

イベント

2025年度 第3回 輪読会を終えて

10月17日(金)に2025年度 第3回 輪読会を開催いたしまいた。今回は、3名の学生さんに発表していただきました。

1人目は2年生の大野望さんが、Livingston G, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission. Lancet. 2024. PMID: 39096926を発表してくれました。認知症の発症リスクに関する最新のReview論文をうまくまとめ、参加者にわかりやすくプレゼンしてくれました。

2人目は2年生の中村理帆さんが、van Tartwijk FW, et al. Mutation of the ALS-/FTD-Associated RNA-Binding Protein FUS Affects Axonal Development. J Neurosci. 2024. PMID: 38692734を発表してくれました。ALSや前頭側頭型認知症の原因となる変異遺伝子に関する原著論文で、概要から実験内容まで詳しく勉強し、プレゼンしてくれました。質疑応答では鋭い質問が飛び出すなど、論文の批判的査読という輪読会の主題に沿った良い発表になりました。

3人目は2年生の野村明生さんが、Tamura K, et al. Social Determinants of Cardiovascular Disease. Circ Res. 2022. PMID: 35239404を発表してくれました。心血管疾患に対する社会的決定要因をまとめたReview論文をわかりやすく説明してくれました。疫学的なものから分子学的なものまで幅広い内容となっていましたが、20分の時間にうまくまとめて発表してくれました。

20名近くの学生さんに参加していただき、非常に活気のある会になりました。最後に1人ずつ感想をお願いすると、Review論文がどのようなものか知らなかったという学生さんが多くおられ、論文というものに触れる良い機会になったのではないかと思いました。また、終了後には次回発表予定の学生さんから早速次回へ向けての相談や次回の発表希望の立候補があるなど、第4回が楽しみになる会になりました。

また、今回の2025年度第3回輪読会は、学務課および医学・看護学教育センターの方々、特に前任者である谷浦先生の手厚いサポートのもと、無事開催することができました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

文責:前川 毅

******************************************************

2025年度第2回技術セミナーを終えて

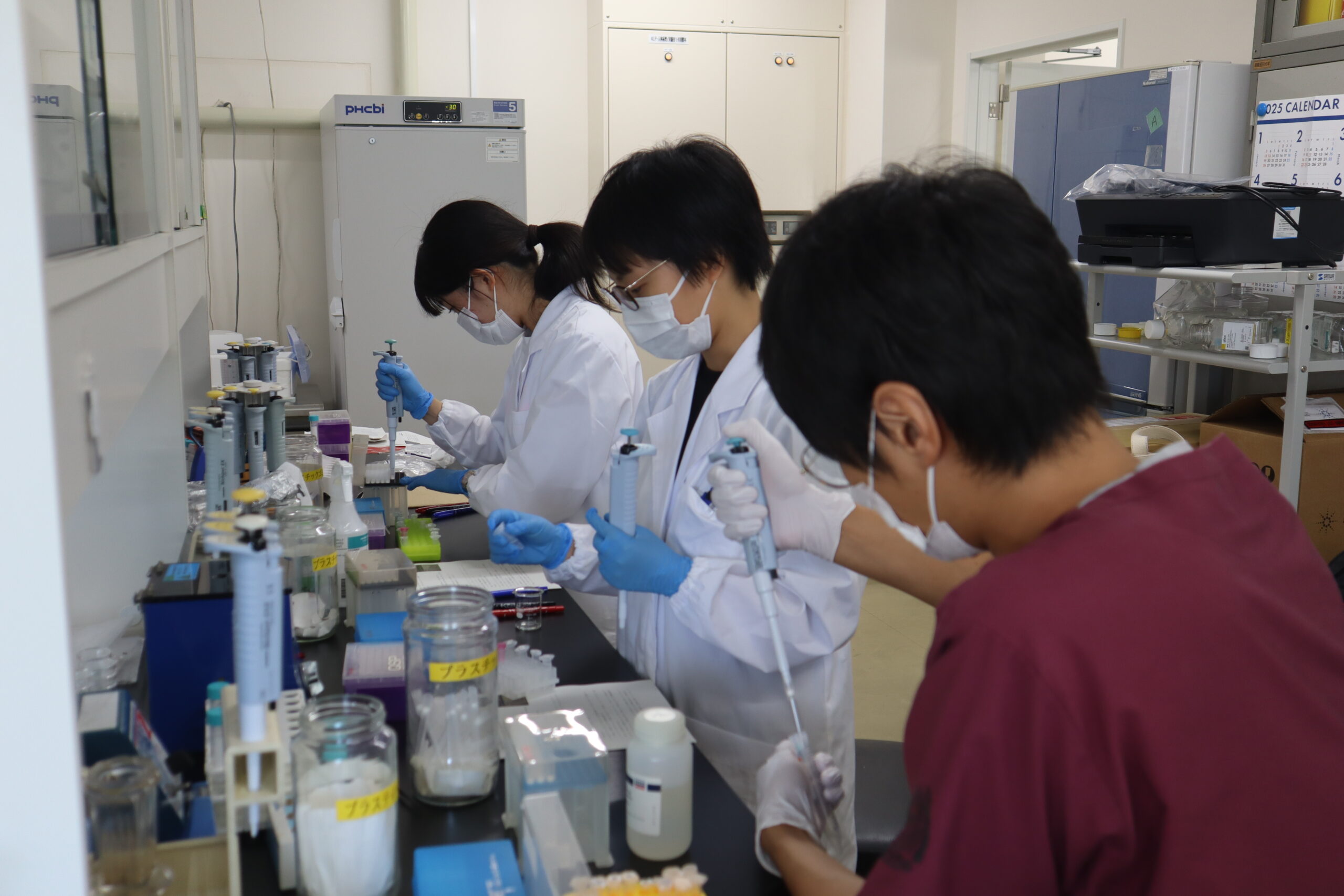

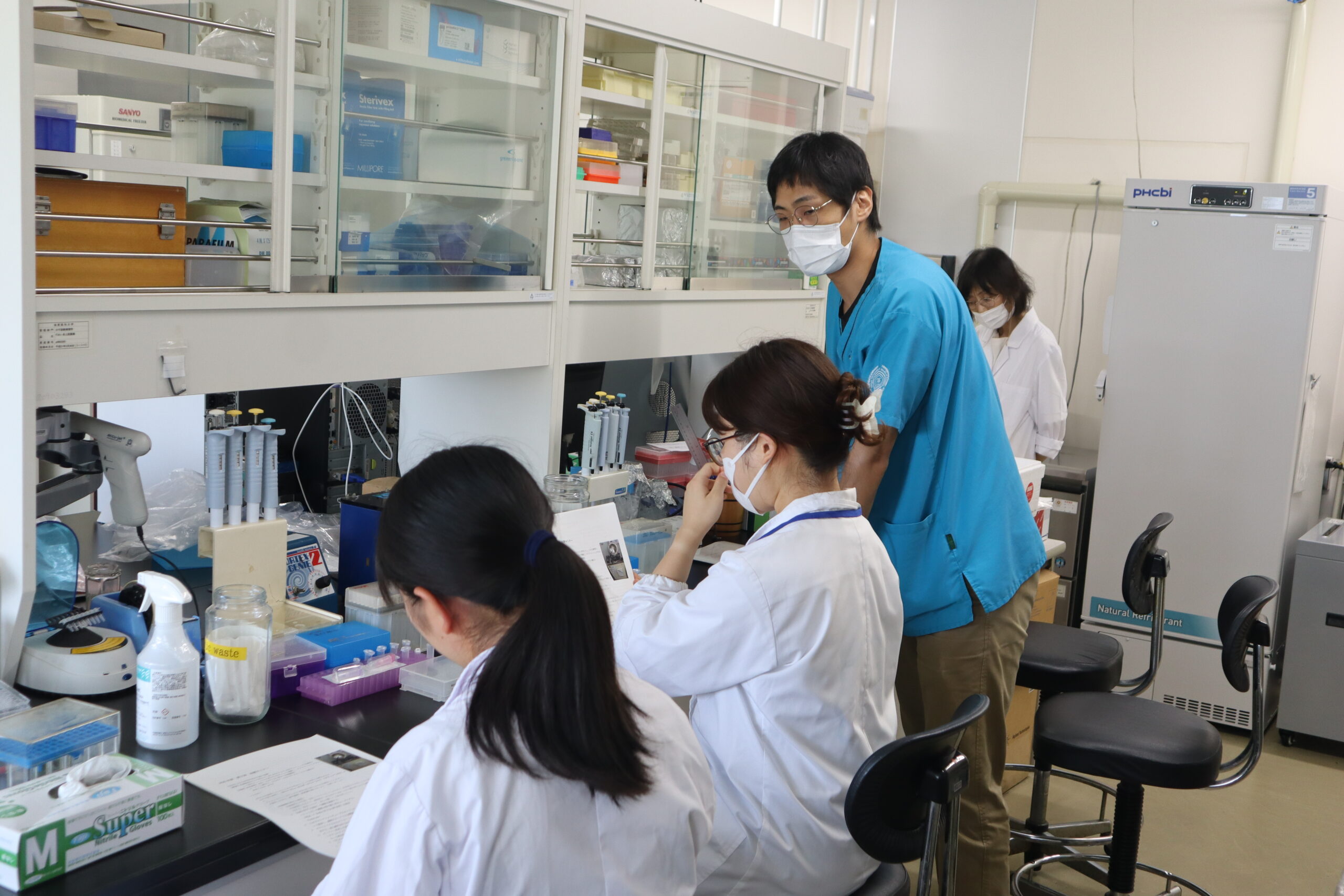

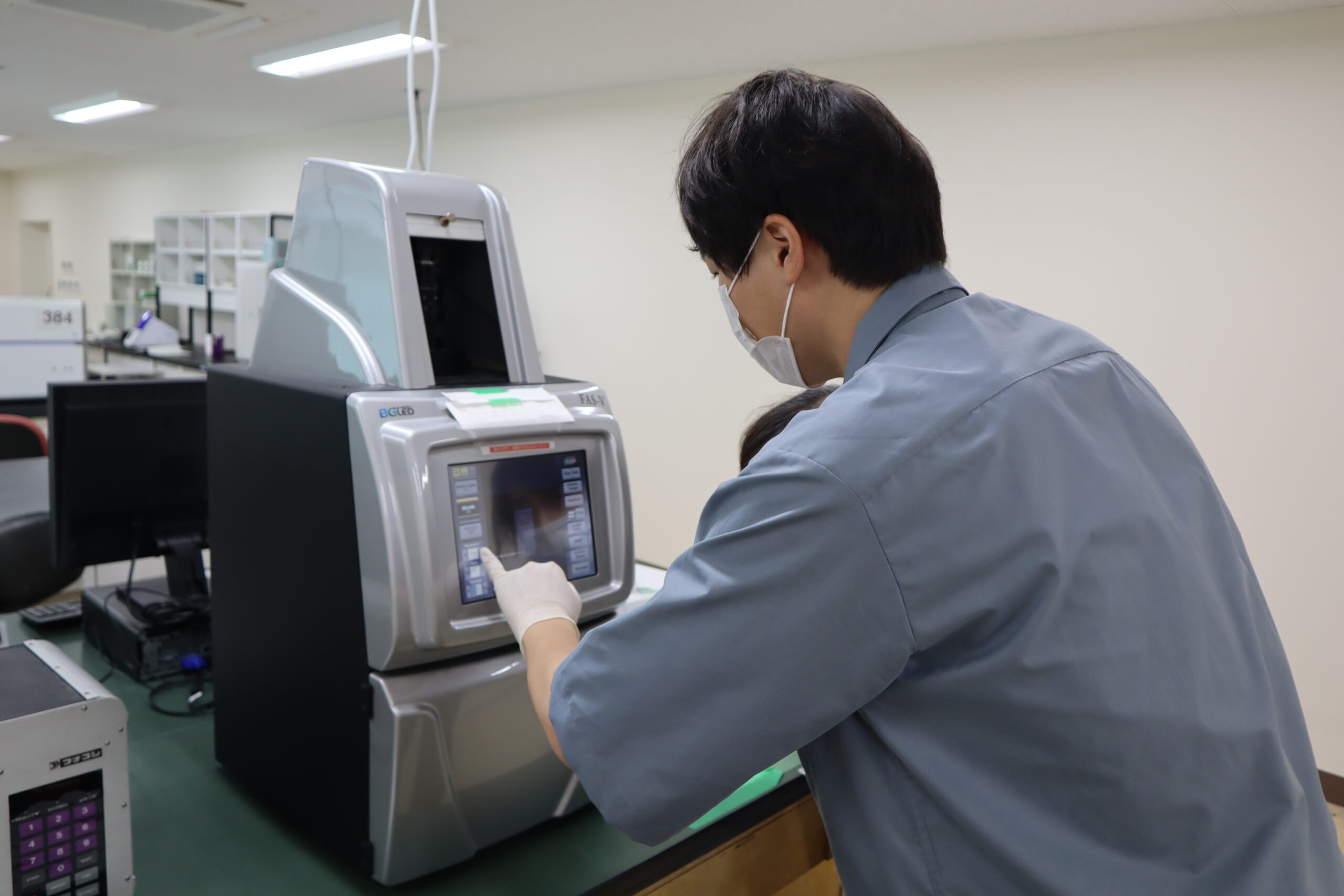

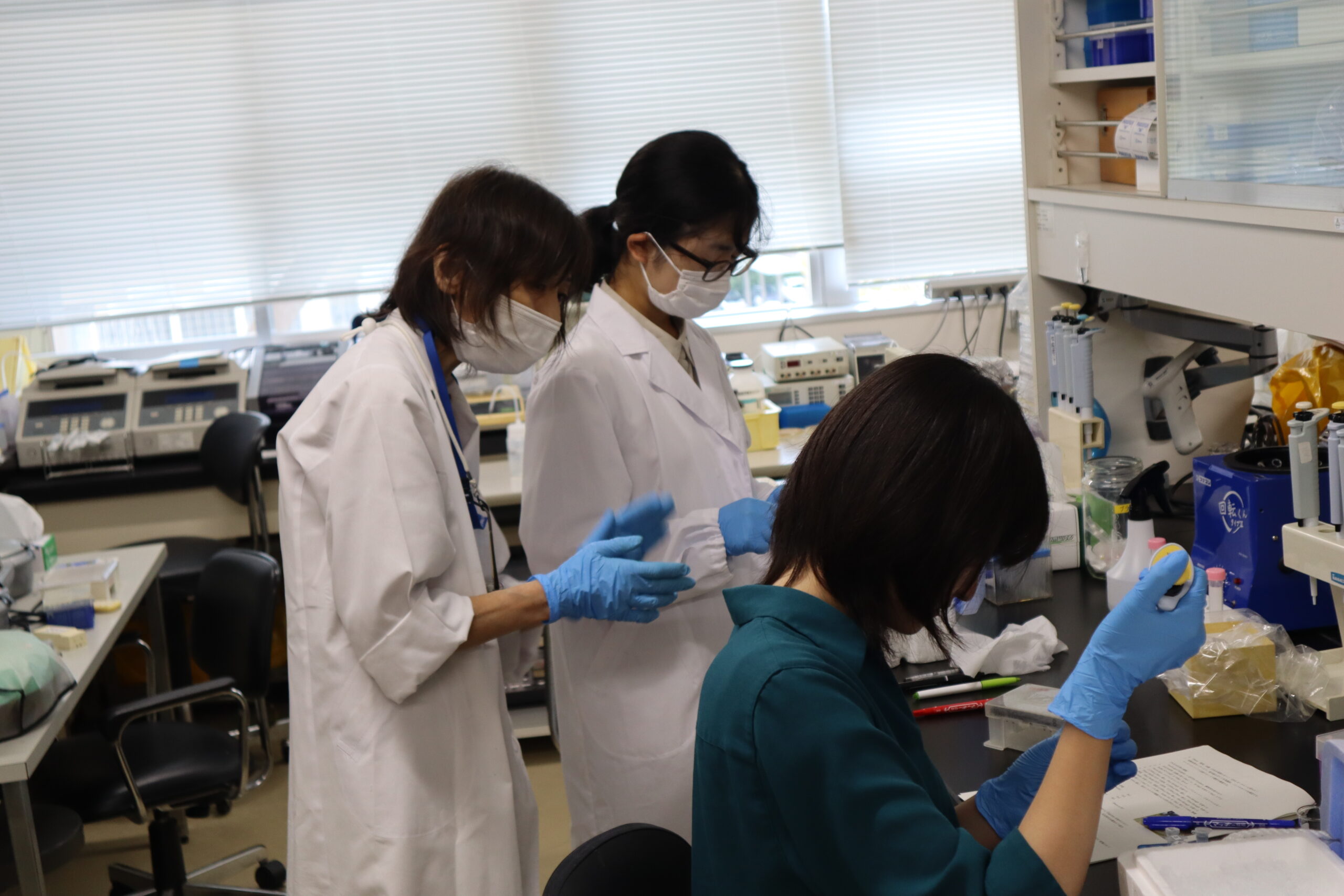

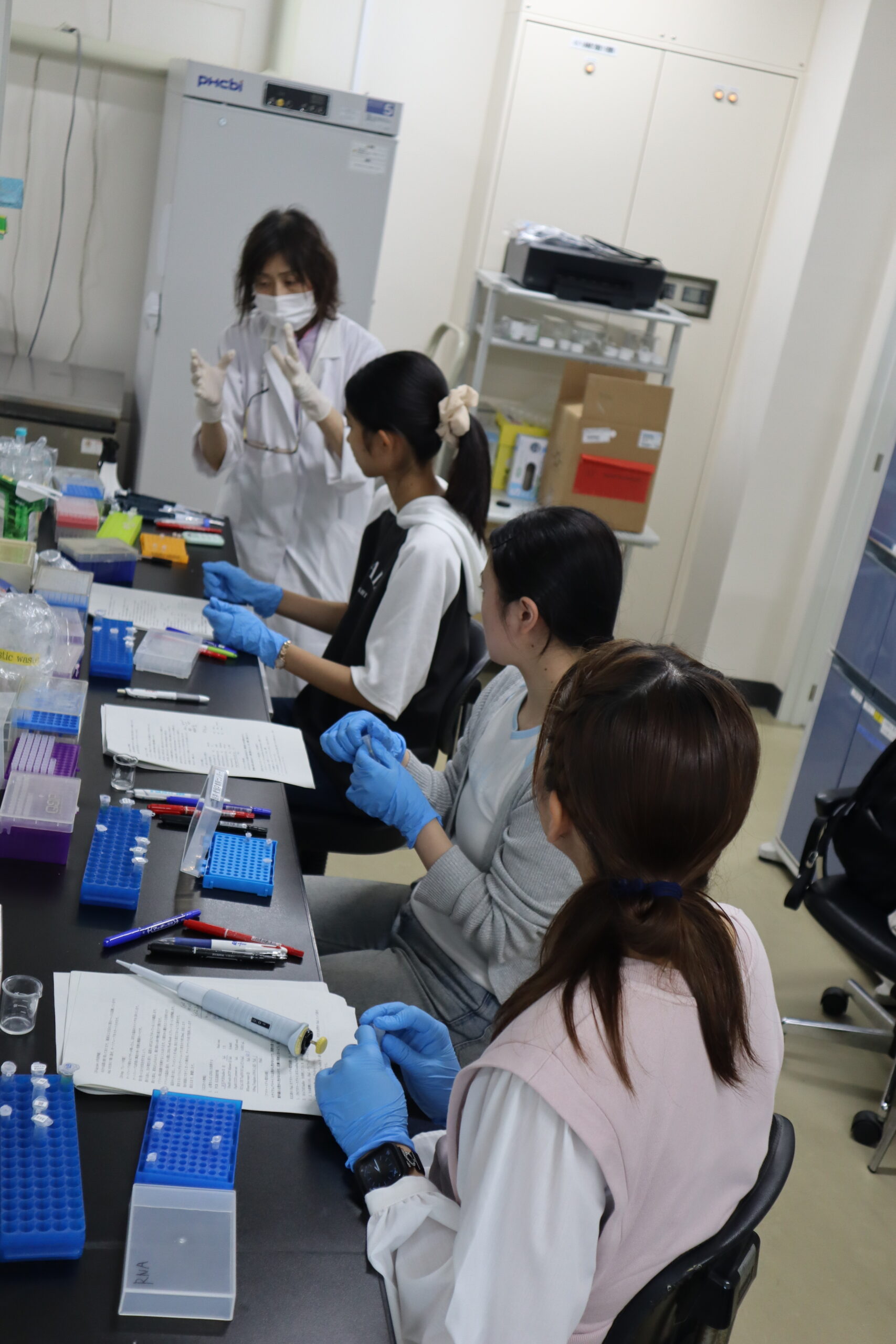

技術セミナーは年3回開催し、基礎研究の実験に必要な実験手技を体験いただくセミナーとなっています。今回は第2回を実施し、計7名の学生さん(1年生5人、2年生1人、5年生1人)が参加してくださいました。

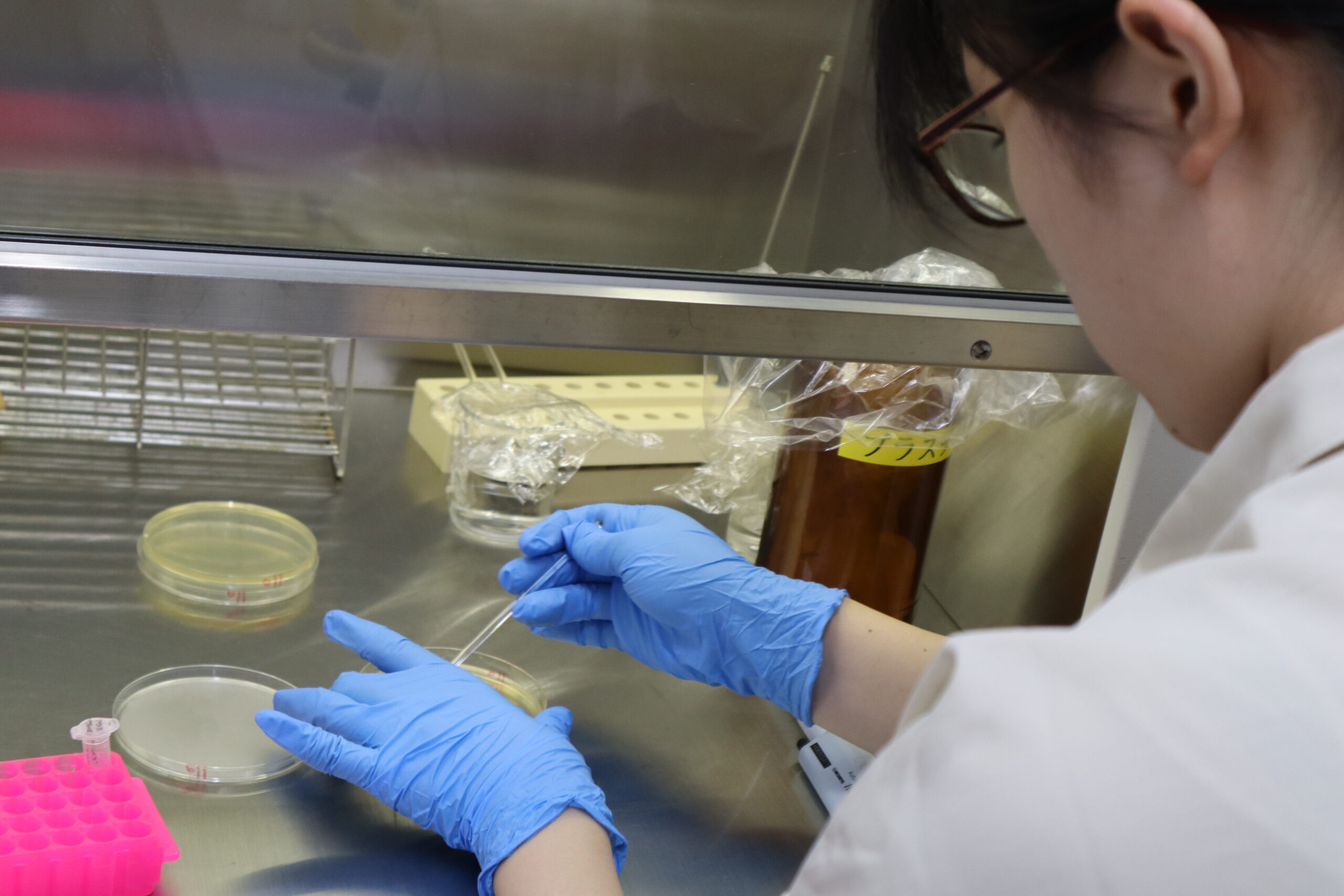

今回のセミナーでは、癌細胞からのRNA抽出から始まり、PCR法によるcDNAの複製、plasmidへの挿入、大腸菌へのtransformationと丸2日をかけた盛りだくさんの内容を実習していただきました。また、Competent Cellsや寒天培地、アガロースゲルの作成にも挑戦していただき、実験に必要な物品を揃える基礎の部分から経験していただきました。参加してくださった学生さんたちは、みなさんやる気に満ち溢れており、初めての実験に臆することなく手を動かし、チャレンジしてくれていました。実験が成功し、綺麗に目的のバンドが確認できた生徒がいた一方で、大腸菌のコロニーができないなど様々なハプニングに遭遇する生徒もいました。今回の実習を通じて、結果を見返し、どこで反応が進まなかったのかを考察するという、今後自分で実験を進めていくために必要な考え方を学んでいただくことができたのではと思います。受講後アンケートでは、第1回からグッと実験レベルが上がった影響もあったのか、「内容が難しかった」や「自分自身の実験手技に未熟さを感じた」などの感想がありました。教師陣も、気軽にストレスなく実験を楽しんでもらいたい気持ちと基礎研究者が普段から向き合う実験(戦力として研究室に加わるために必要な実験スキル)とはどういうものなのかを知ってもらいたい気持ちがあり、「内容のレベル設定をどこに合わせるのか」は、今後も難しい問題として残りそうです。

今回の技術セミナーでは、夏休みの貴重な2日間をいただき、実習を行なっていただきましたが、多くの学生から「良い経験になった」、「楽しく実験できた」という感想をいただくことができました。第3回では、Western blottingによるタンパク質の測定実験を行う予定としており、第2回に続いて複数日程の内容を予定しています。ぜひ今年度最後の技術セミナーにご参加いただければと思います。

また、今回の技術セミナーも、学務課および医学・看護学教育センターの方々、特に前任者である谷浦先生の手厚いサポートのもと、無事開催することができました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

文責:前川 毅

****************************************

2025年度 第2回 輪読会を終えて

去る、6月12日(木) 16:20~、2025年度 第2回 輪読会が開催されました。

最初に、論文Summary の読み合わせを行いました。今回は、構成が典型的で平易で身近な最近の話題であることから、Kim Ket.al. Meningeal lymphatics-microglia axis regulates synaptic physiology. Cell. 2025 May 15;188(10):2705-2719.e23. doi: 10.1016/j.cell.2025.02.022. Epub 2025 Mar 21.を取り上げました。話の展開を示すWordは頻出するものなので、これから論文を読むときの参考になればと思います。

今回の発表者は、2名で、一人目は3年生の竹村舞織さんがJi X. et.al. Deficiency in Lyst function leads to accumulation of secreted proteases and reduced retinal adhesion. PLoS One. 2022 Mar 3;17(3):e0254469. doi: 10.1371/journal.pone.0254469.を英語で発表してくれました。竹村さんはこの夏、2か月間留学することが決まっていますが、今回発表してくれた論文は、留学先の研究室の論文で、ラボの紹介と英語での発表・質疑応答の演習を兼ねて英語での発表にトライしてくれました。1年生にもわかりやすくするため、言葉を選び、工夫を凝らして、流暢な英語での発表でした。質疑応答は日本語でも受け付け、内容を確認しました。司会者も含め英語力を高めて、このような英語での発表の場を増やしていければよいと思います。

二人目は4年生の山本哲哉さんでWassiliwizky E. et.al. The emotional power of poetry: neural circuitry, psychophysiology and compositional principles. Soc Cogn Affect Neurosci. 2017 Aug 1;12(8):1229-1240. doi: 10.1093/scan/nsx069. を発表してくれました。詩の朗読が脳に与える影響を客観的にとらえるために、表情筋の動きや脳波、また、被検者の感情を数値化し集計するという試み自体がユニークで興味あるものでした。多くの人には初めての分野であったと思いますが、皆、熱心に聞いていました。

奇しくも、昨年の同時期の輪読会で本日発表の二人が発表してくれていました。それぞれに学年が上がって、プレゼンテーションもよりうまくなっていて、1年の成長を感じさせてもらいました。参加者は、発表者のほかに1年生11人、2年生5人、3年生4人、4年生1人、5年生1人と計24人で、過去最高タイでした。最後に感想を一人一言ずつお願いしたのですが、英語力を高める必要を感じたというのが最も多い意見でした。また、論文を批判的な目で見て読むのが大事だと感じた、これから論文をたくさん読んでいこうと思ったという人もいました。山本さんの発表に対しては、初めて聞く分野で興味深かった、輪読会で取り上げる範囲が広いことで自分にもできそうな気がしたといった意見が出ました。実際に、次回の輪読会の発表には既に2人が立候補してくれています。ますます盛り上げていけるよう尽力したいと思います。

輪読会の開催にかかわってくださった多くの方々に感謝し、この場を借りてお礼申し上げます。

文責:谷浦

2025年度第1回技術セミナーを終えて

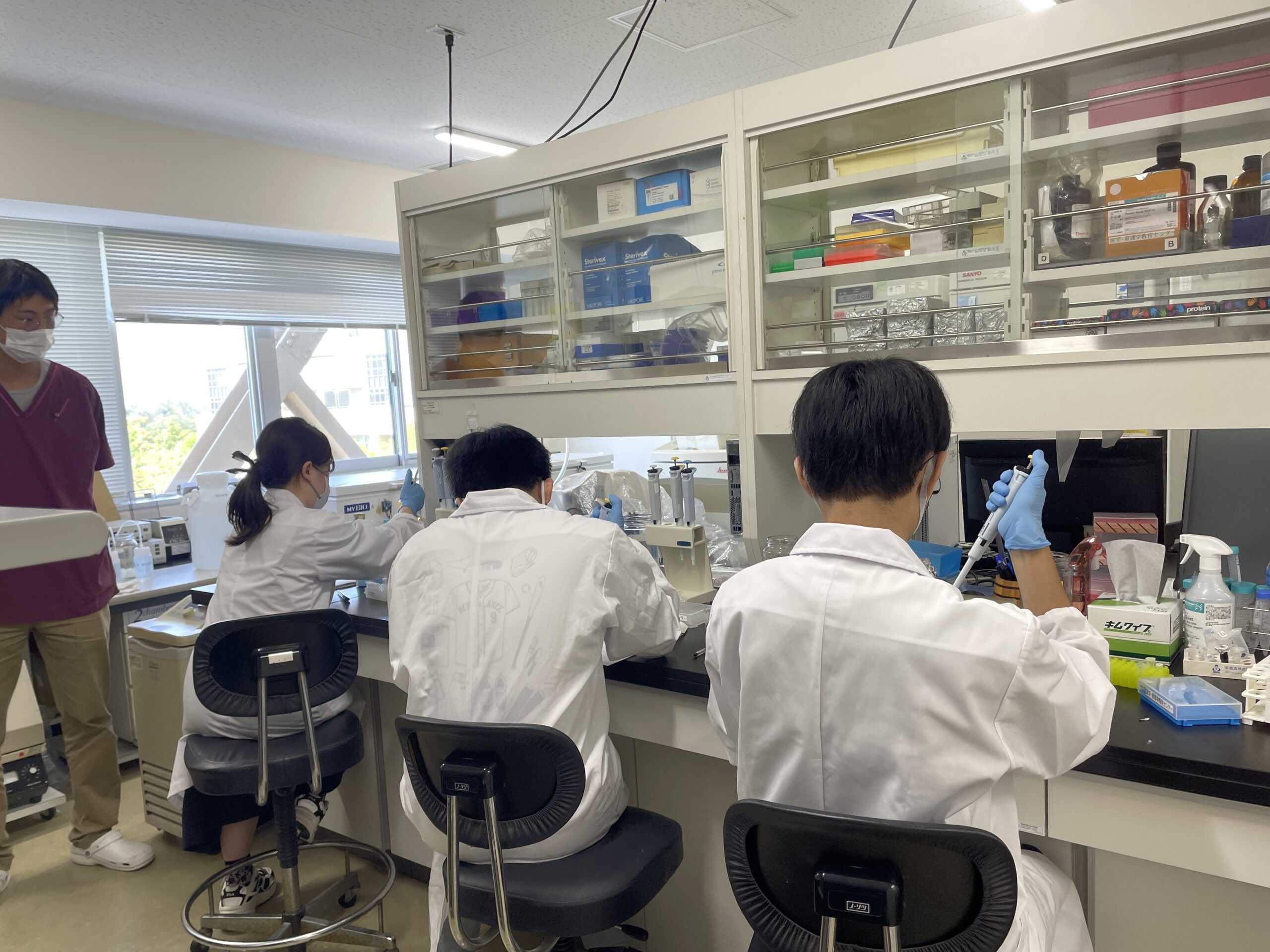

技術セミナーは年3回開催し、基礎研究の実験に必要な実験手技を体験いただくセミナーとなっています。2025年度初回の第1回には計17名の学生さん(1年生11人、2年生6人)が参加してくださいました。

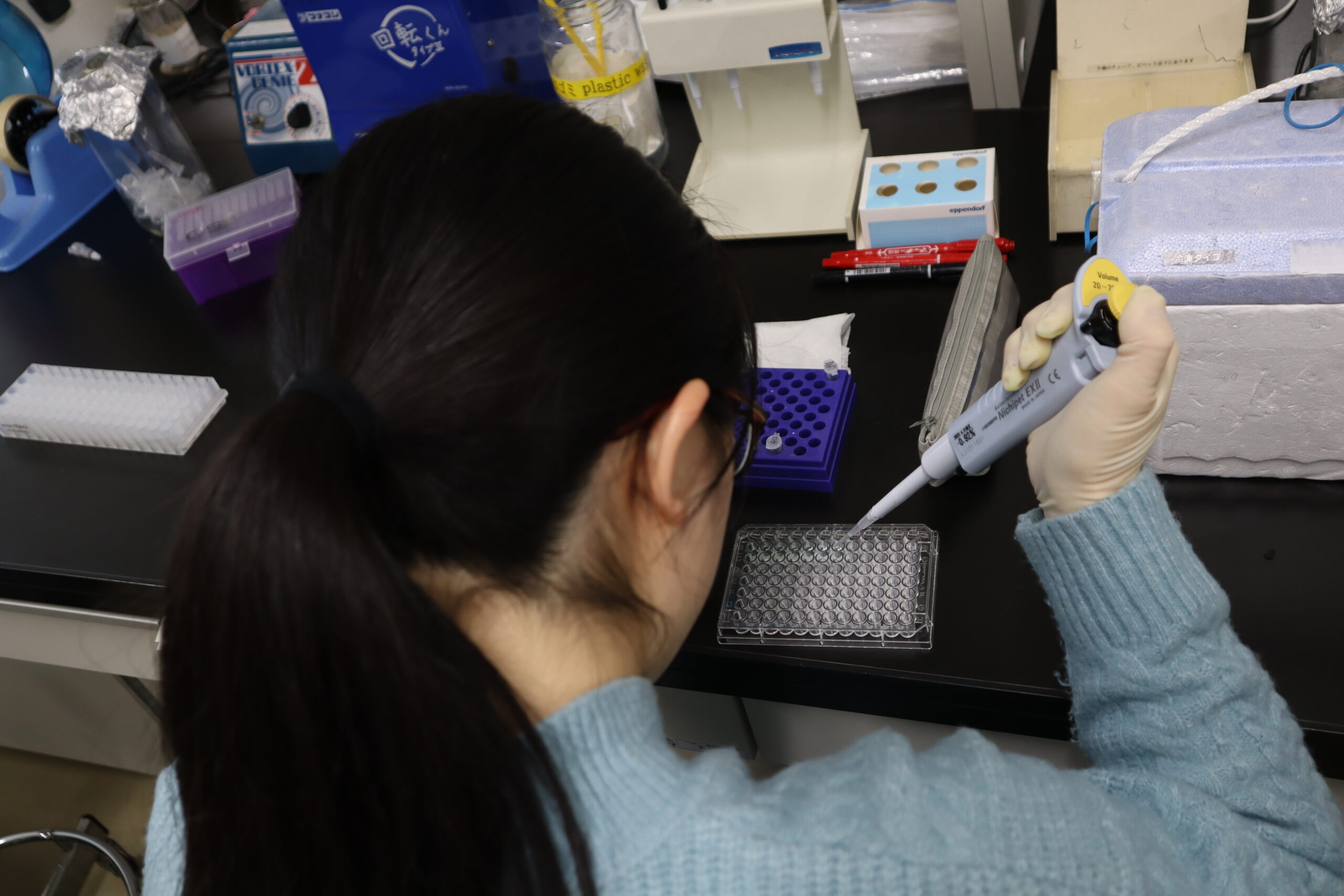

今回のセミナーでは、マイクロピペットの使い方を学んでいただき、それを利用したタンパク定量を用いて未知の濃度の溶液の濃度を予想するという「基礎のき」と言える内容で開催させていただきました。参加してくださった学生さんたちは、みなさん非常に真剣に取り組んでいて、いい結果が得られた人も失敗してしまった人も実験を楽しみながら受講していただけました。残念ながら失敗してしまった学生さんの中には「どこどこの手技で大きくずれてしまったと思います」など、失敗に至った原因を自分なりに考察してくださる人もおり、今後どんどん実験が上手くなる素質を感じさせてくれました。また受講後アンケートでは、「初めて実験器具に触れ、緊張した」や「使ったことのない機材を使用できて楽しかった」などフレッシュな感想をいただき、我々も初心を思い出せるようなセミナーにできたのではないかと思っています。

90分という非常に短い時間ではありましたが、少しでも「基礎研究って面白そうだな」と思うきっかけになればと思っています。第2回、第3回では、DNAや個別のタンパク質の定量実験を行う予定としており、数日をかけたより実際に近い内容を予定しています。ぜひ次回以降も参加いただければと思います。

また、今回の技術セミナーは、学務課および医学・看護学教育センターの方々、特に前任者である谷浦先生の手厚いサポートのもと、無事開催することができました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

文責:前川毅

2024年度 第3回 技術セミナーを終えて

研究の基礎、特にタンパク質の扱い方を習得する第3回技術セミナーを、春休み期間である2~3月に、5回開催し、研究医コースの6名の学生(1年 5人、2 年 1人)が参加してくれました。昨年同様、2日で行うコースと1日目の工程を2日に分けて行う3日コースで募集をかけましたが、今年は全て2日コースを希望され、1日目の長い過程を皆さん、難なくこなされました。また、希望が分散したこともあり、1回のみ2人でしたが残りの4回は1人ずつの受講となりました。

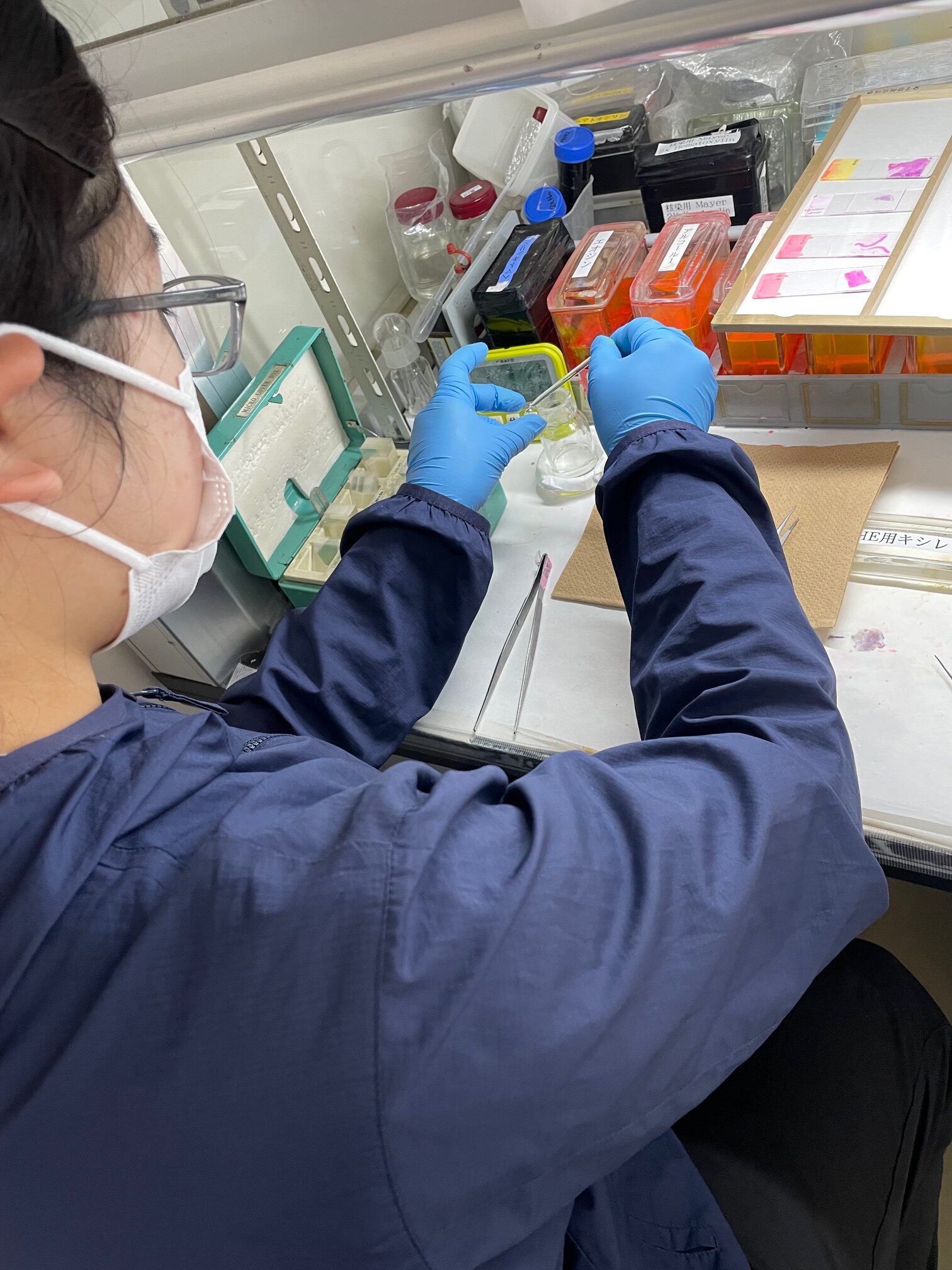

実験内容は昨年と同様、培養細胞のcell lysate の調製とタンパク定量、そして、それらを用いてSDS-PAGE からWestern Blotをおこなうというものでした。更に、2日目の余白で行う実験として、細胞培養の体験か臓器のスライドのH-E染色かを選んでもらいましたが、一人が細胞培養を希望され、残りの方はH-E染色を希望されました。また、第2回技術セミナーのリベンジ実験として、細胞培養からのRNA精製、RT-PCR、cDNAの特定配列の増幅を2日目に加えて、更にH-E染色も行うという盛りだくさんの実験をこなした学生さんもおられました。

全員が、各工程を問題なくスムーズに進めることができ、Western Blot で得られた結果も、美しく、数値的にもほぼ予想通りで、大成功でした。待ち時間には、実験を失敗しない工夫などを講師の実体験からお話したり、動物実験により犠牲になる動物への思いを語り合ったり、少人数ならではの和気あいあいとした雰囲気の中、無事全工程を終えることができました。

受講後アンケートでは、全員が初めて知ることが多く興味深かった、説明と資料はわかりやすかったと回答してくれ、今後の研究に役立つと思うかとの問いには、大いに役立つと思う、ある程度役立つと思うと答えてくれました。後輩にこの技術セミナーを勧めたいと思うかについては、是非勧めたいが5人、勧めてもよいと思うが1人で、その理由としては、

- 実験手技を増やす貴重な機会だから

- 基本の実験操作を体験できるのは、その手技を使う研究室において習得に役立つのはもちろんのこと、使わない研究室でも勉強になるため、

- 実験を行う上で分子生物学的知識を学ぶことができるため、

- 実験の手技体験ができる機会が貴重であると思うため、

- 様々な実験を体験でき、学びが多いセミナーであるため、

- 技術セミナーで体験できる内容自体が貴重であり、加えて谷浦先生の指導が非常に親切丁寧でわかりやすいから

と答えてくれました。

またセミナーへの感想を問うと、

- とても楽しく、勉強になりました

- 個人の希望に応じて様々な実験を実施していただきありがとうございました

- 資料がとても分かりやすく、普段の実験でも使用させていただきます

- 非常に満足のいくセミナーでした

- わかりやすく丁寧に教えてくださりありがとうございました

- セミナーを受講して本当に良かったと思います。全く内容を理解していないところから親切に教えてくださった谷浦先生に深く感謝します。

と大変うれしく励みになる言葉をいただきました。2025年度は新任の前川先生が主体的に開催してくださることになりますが、兼任として、これからもサポートさせていただきます。

今回も、無事執り行えたのは、学務課の方をはじめ、皆さまのおかげです。

深く感謝申し上げます。

文責:谷浦

2025年度 第1回 輪読会を終えて

去る、4月24日 (木) 16:20~、2025年度の 第1回 輪読会が開催されました。

今年度からは場所を第1講義室に戻し、たくさんの人が参加してくれることを期待しました。残念なことに1年生はTOEFL(ITP) と重なってしまい、数人が参加希望を出してくれたにもかかわらず参加できませんでした。それでも、2年 6人、3年 6人(うち1人は研究医養成コース外)、の計12人が参加してくれました。これは年度初回としては過去最多人数です。

最初に、論文Abstract の読み合わせを行いました。今回は、ごく最近、一般ニュースで取り上げられた、iPS細胞由来のdopamine作動性細胞がパーキンソン病に対する治験のphase I/II で安全性と有効性が認められたというNature に載った日本人の論文を取り上げました。

今回の発表者は2名で、一人目は2年生の細井克馬さんが、Luczak-Sobotkowska ZM et.al. Tracking changes in functionality and morphology of repopulated microglia in young and old mice. J Neuroinflammation. 2024 Oct 3;21(1):248. を発表してくれました。紹介に先立って、ミクログリアについてわかりやすく解説を加えてくれたこと、また本文も要点を抑えて簡潔にわかりやすくまとめてくれたこと、スライドがイラストにより非常にわかりやすくなっていたことなどから、専門的な統計の解析が多数出てくる非常にレベルの高い論文であるにもかかわらず、みんなが理解できたことと思います。

今回の発表者は2名で、一人目は2年生の細井克馬さんが、Luczak-Sobotkowska ZM et.al. Tracking changes in functionality and morphology of repopulated microglia in young and old mice. J Neuroinflammation. 2024 Oct 3;21(1):248. を発表してくれました。紹介に先立って、ミクログリアについてわかりやすく解説を加えてくれたこと、また本文も要点を抑えて簡潔にわかりやすくまとめてくれたこと、スライドがイラストにより非常にわかりやすくなっていたことなどから、専門的な統計の解析が多数出てくる非常にレベルの高い論文であるにもかかわらず、みんなが理解できたことと思います。

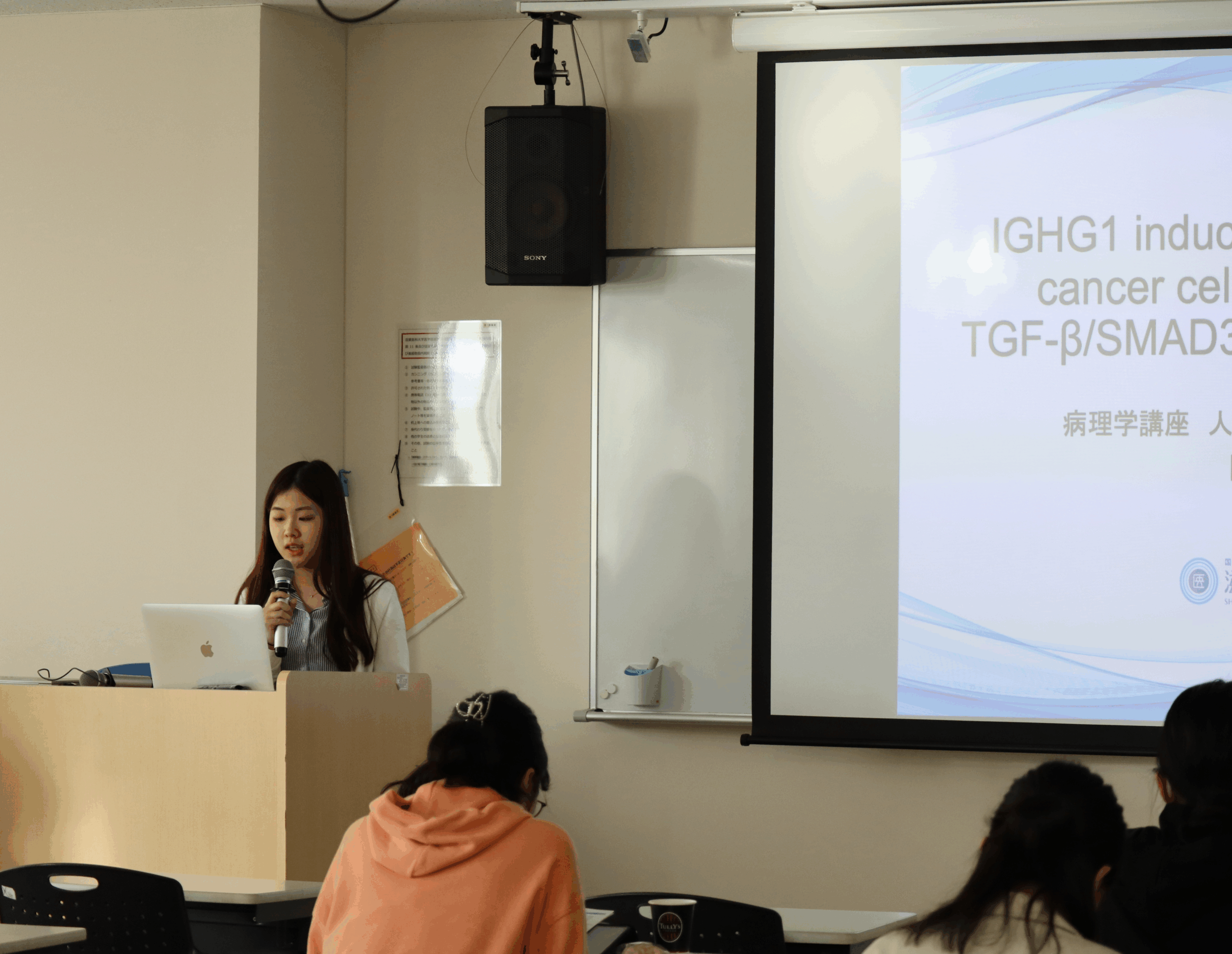

二人目は3年生の團野美優さんが、Li Y et.al. IGHG1 induces EMT in gastric cancer cells by regulating TGF-β/SMAD3 signaling pathway. J Cancer. 2021 Apr 19;12(12):3458-3467.を発表してくれました。実際には中国の臨床データを引用していたのに対し、日本における胃がんの罹患率・死亡率を調べて差し替えたり、用語を2年生にもわかるよう説明を加えたり、研究手法にコメントやイラストをつけて視覚に訴えたりと様々な工夫で分かりやすく解説してくれました。明瞭な声質、適度なスピードも相まって非常にわかりやすい発表でした。

二人目は3年生の團野美優さんが、Li Y et.al. IGHG1 induces EMT in gastric cancer cells by regulating TGF-β/SMAD3 signaling pathway. J Cancer. 2021 Apr 19;12(12):3458-3467.を発表してくれました。実際には中国の臨床データを引用していたのに対し、日本における胃がんの罹患率・死亡率を調べて差し替えたり、用語を2年生にもわかるよう説明を加えたり、研究手法にコメントやイラストをつけて視覚に訴えたりと様々な工夫で分かりやすく解説してくれました。明瞭な声質、適度なスピードも相まって非常にわかりやすい発表でした。

最後に参加者に感想を聞いたところ、まだあまり学術論文に接していないが、これから積極的に論文を読んでいこうと思った、人にわかりやすく話すことやわかりやすいスライドづくりが勉強になった、などの意見を聞くことができました。また発表者の2人は、「今回発表するにあたって、調べることが多く、それらが有益であり、ただ論文を読むのと発表するのでは大きな違いがあることに改めて気づきました。」と答えてくれました。

輪読会は貴重な発表および質疑応答の機会です。これからも多くの人に参加してもらえるよう、工夫していきたいと思います。

輪読会の開催にかかわってくださった多くの方々に深く感謝申し上げます。

文責:谷浦

**************************************

2024年度 第4回 輪読会を終えて

去る、1月24日 (金) 16:20~、2024年度の最終となる 第4回 輪読会が開催されました。

6階サイエンスカフェを会場とし、1年 7人、2年 2人、3年 4人、の計13人が参加してくれました。毎年、この時期、試験直前であったり、レポート提出期限と重なっていたりして、参加者が低迷します。この時期の輪読会としては最も多くの方が参加してくれました。

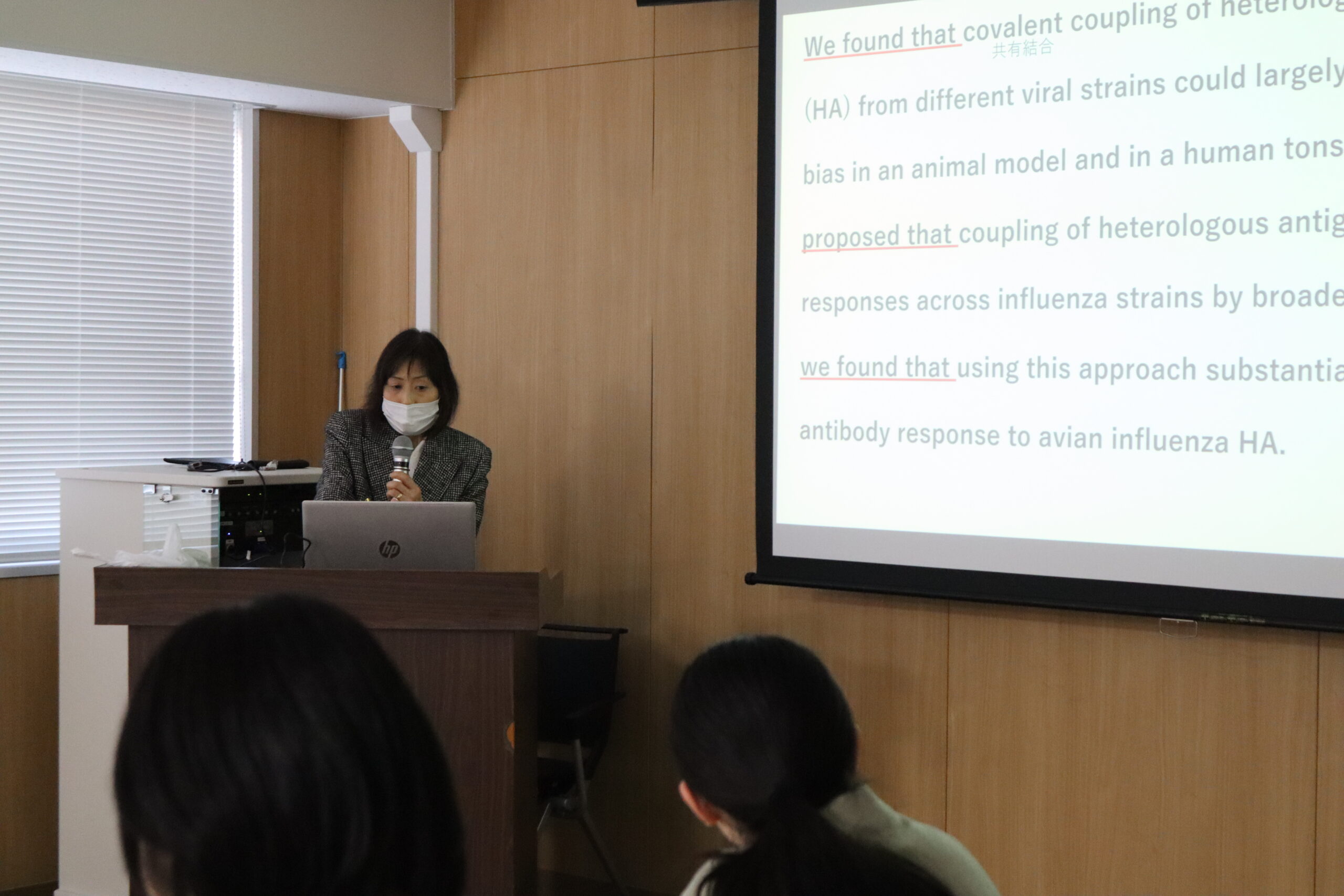

最初に、論文Abstract の読み合わせを行いました。今回は、インフルエンザウイルス株に対するサブタイプの偏りが宿主の遺伝により強く作用し、インフルエンザ株間の抗体応答の改善が、鳥インフルエンザHAに対する抗体応答の大幅改善につながるという発見について示しました。ほぼ平易でなじみのある単語であったので、読むのは難しくなかったと思います。読み合わせも会を重ね、英語抄録の読み方が身についてくれていたらうれしく思います。

今回の発表者は、3名で、一人目は1年生の野村明生さんが、Schultz WM, et. al. Socioeconomic Status and Cardiovascular Outcomes: Challenges and Interventions. Circulation. 2018 May 15;137(20):2166-2178.を発表してくれました。これは、社会経済的要因と心血管疾患との関係を統計的に解析した報告で、これまでにない系統の論文でした。身近でかつ深刻な問題であるにもかかわらず、数値化して初めて実証された内容は、非常に興味深いものでした。野村さんは、しっかり読み込み、わかりやすく説明してくれました。

今回の発表者は、3名で、一人目は1年生の野村明生さんが、Schultz WM, et. al. Socioeconomic Status and Cardiovascular Outcomes: Challenges and Interventions. Circulation. 2018 May 15;137(20):2166-2178.を発表してくれました。これは、社会経済的要因と心血管疾患との関係を統計的に解析した報告で、これまでにない系統の論文でした。身近でかつ深刻な問題であるにもかかわらず、数値化して初めて実証された内容は、非常に興味深いものでした。野村さんは、しっかり読み込み、わかりやすく説明してくれました。

二人目は1年生の 古田 有希葉 さんで、Krishna S, et.al. Glioblastoma remodeling of human neural

circuits decreases survival. Nature. 2023 May;617(7961):599-607. という、Natureからの論文で33ページにわたる大作に果敢にチャレンジしてくれました。グリオーマが神経回路をリモデリングし、その機能的連結にTSP-1が関与し、浸潤性増殖性の憎悪、更には患者の生存率や認知能力に密接にかかわること、TSP-1阻害がグリオーマの進展阻止につながる可能性について、複雑で多岐にわたる実験の結果をつないで、わかりやすく説明してくれました。1年生でこの論文を読みこなすとは流石です。

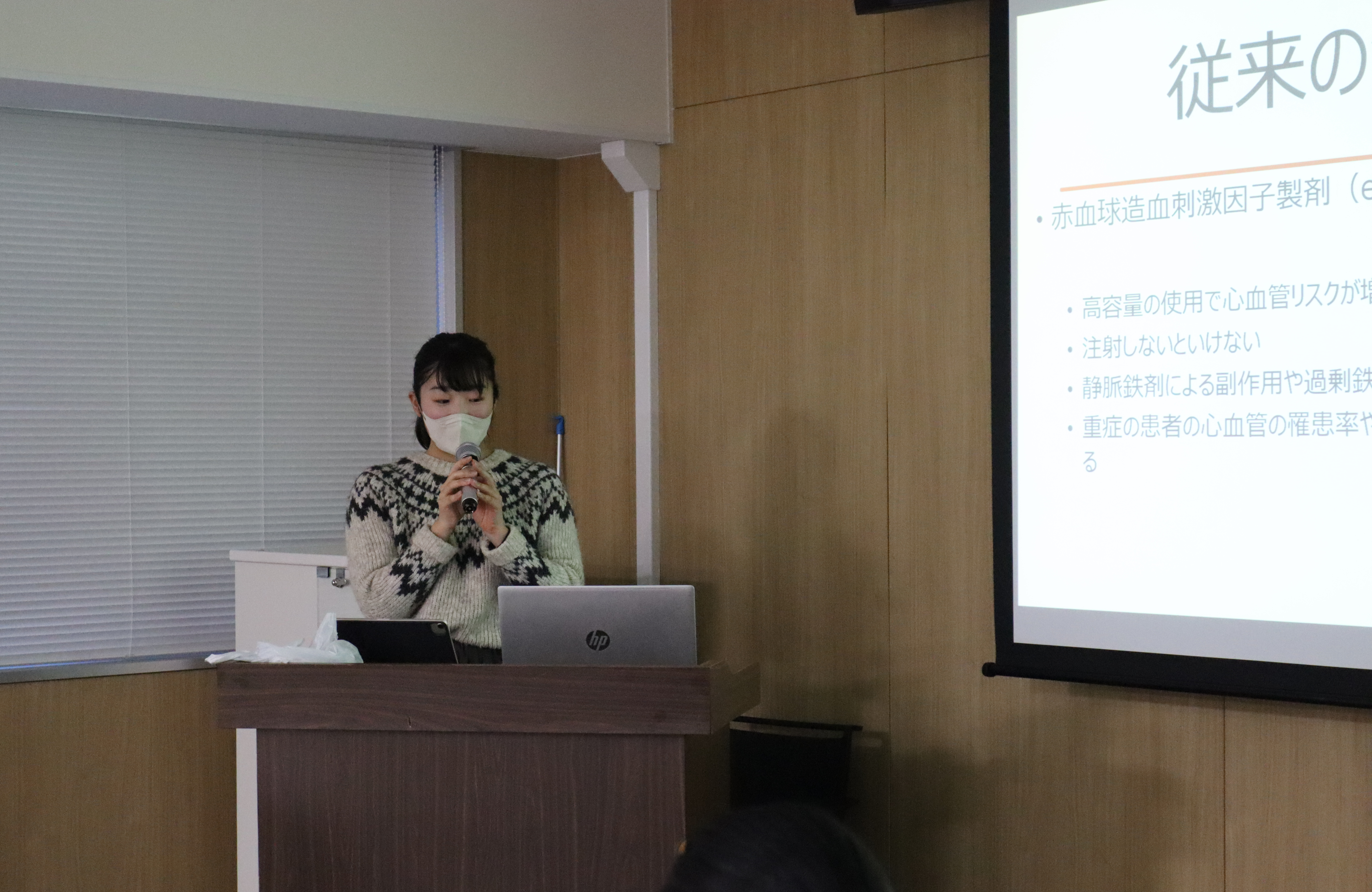

三人目は3年生の 金﨑文香さんがHaase VH. Hypoxia-inducible factor-prolyl hydroxylase inhibitors in the treatment of anemia of chronic kidney disease. Kidney Int Suppl (2011). 2021 Apr;11(1):8-25.という、慢性腎臓病の合併症である腎性貧血の経口治療薬であるHIF-PH阻害薬の作用機序や効果、安全性についての治験結果をまとめた報告でした。上級生らしく、病態と治療にかかわる論文を取り上げてくれ、見やすいスライドを用いて、低学年にもわかりやすいよう、ゆっくりと優しい言葉で説明してくれたので、1年生にもしっかり伝わったようでした。

三人目は3年生の 金﨑文香さんがHaase VH. Hypoxia-inducible factor-prolyl hydroxylase inhibitors in the treatment of anemia of chronic kidney disease. Kidney Int Suppl (2011). 2021 Apr;11(1):8-25.という、慢性腎臓病の合併症である腎性貧血の経口治療薬であるHIF-PH阻害薬の作用機序や効果、安全性についての治験結果をまとめた報告でした。上級生らしく、病態と治療にかかわる論文を取り上げてくれ、見やすいスライドを用いて、低学年にもわかりやすいよう、ゆっくりと優しい言葉で説明してくれたので、1年生にもしっかり伝わったようでした。

最後に参加者に感想を聞いたところ、有意義だった、刺激を受け自分も頑張ろうと思ったなど、ありがたい意見を多くいただきました。論文を読む、スライドを作る、発表する、研究に生かす、それらは時間もかかるし、簡単なことではありませんが、達成感を得ることができますし、人に刺激を与え、輪を広げていくのだということを強く感じました。また、参加者に対するアンケートでは、年4~5回の開催を希望する人が多く、開催は4月から7月と、10月、11月が参加しやすいことなどが分かりました。内容面での希望としては、その年のノーベル賞受賞にかかわる研究など話題性の高い論文を紹介してほしい、英語でのスライド作成と英語での発表を推奨するとよい、など、貴重な意見をいただきました。これら意見を尊重し、学生さんのニーズに合った、参加しやすく、参加してよかったと思ってもらえる輪読会を、来年度も続けていきたいと思います。

輪読会の開催にかかわってくださった多くの方々に深く感謝申し上げます。

文責:谷浦

**********************************************************

2024年度 第3回 輪読会を終えて

去る、10月16日 (水) 16:20~、2024年度 第3回 輪読会が開催されました。

会場を6階サイエンスカフェで予定していましたが、参加者希望者が多数、見込まれたことで、急遽開催場所を第1講義室に移しました。実際に、これまで最高の24人が参加してくれました。その内訳は、1年 11人、2年 8人、3年 4人と6年 1人で、うち1人は研究医コース外の方でした。低学年が多く集まってくれる傾向が続いています。

最初に、論文Abstract の読み合わせを行いました。今回は、今年のノーベル医学生理学賞を受賞されたDr. Ambros ご自身で書かれたmicroDNA に関するreviewを取り上げました。ほぼ平易な単語で簡潔にまとめられており、短時間でも多くの方が読み取れたのではないかと思います。

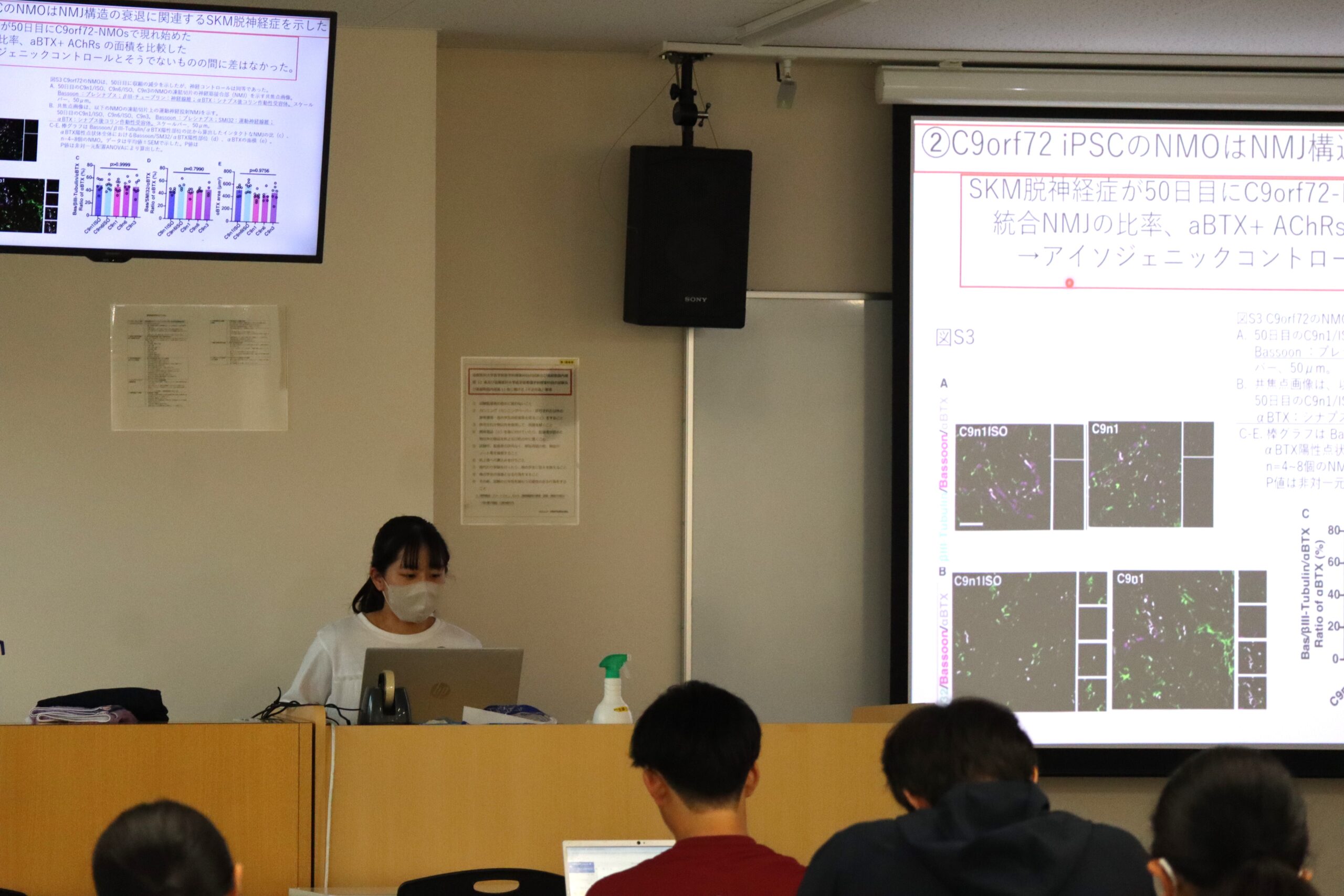

今回の発表者は、2名で、一人目は1年生の中村理帆さんが、夏休みの研究テーマと密接な関係を持つ論文、Gao C, et.al. Neuromuscular organoids model spinal neuromuscular pathologies in C9orf72 amyotrophic lateral sclerosis. Cell Rep. 2024 Mar 26;43(3):113892 の一部を発表してくれました。その論文はALSの患者さんのiPS 細胞から神経筋接合部のオルガノイドを作成したという、非常に興味深い論文で、Supplementaryの部分も含めると36ページにわたる大作でしたから、読みこなすのは大変だったと思います。中村さんは、自分の言葉でわかりやすく、しっかりと発表してくれ、質問に対しても的確に答えていて、素晴らしい発表でした。

今回の発表者は、2名で、一人目は1年生の中村理帆さんが、夏休みの研究テーマと密接な関係を持つ論文、Gao C, et.al. Neuromuscular organoids model spinal neuromuscular pathologies in C9orf72 amyotrophic lateral sclerosis. Cell Rep. 2024 Mar 26;43(3):113892 の一部を発表してくれました。その論文はALSの患者さんのiPS 細胞から神経筋接合部のオルガノイドを作成したという、非常に興味深い論文で、Supplementaryの部分も含めると36ページにわたる大作でしたから、読みこなすのは大変だったと思います。中村さんは、自分の言葉でわかりやすく、しっかりと発表してくれ、質問に対しても的確に答えていて、素晴らしい発表でした。

二人目は3年生の イナンル 仁貴 さんで、①Moss B. Understanding the biology of monkeypox virus to prevent future outbreaks. Nat Microbiol. 2024 Jun;9(6):1408-1416. ②Cohen J, Tsanni A. Pulling back the curtain. Science. 2024 Aug 23;385(6711):818-823. doi: 10.1126/science.ads5753. Epub 2024 Aug 22. PMID: 39172846. という2報からの情報をまとめて、M-pox の過去から現在に至る変遷を流暢な英語で紹介してくれました。スライドも見やすく、わかりやすい言葉を選んで発表してくれたので、英語であっても多くの方が理解できていたと思います。上級生の方々は、英語で質疑応答されていて、レベルの高さを感じました。

二人目は3年生の イナンル 仁貴 さんで、①Moss B. Understanding the biology of monkeypox virus to prevent future outbreaks. Nat Microbiol. 2024 Jun;9(6):1408-1416. ②Cohen J, Tsanni A. Pulling back the curtain. Science. 2024 Aug 23;385(6711):818-823. doi: 10.1126/science.ads5753. Epub 2024 Aug 22. PMID: 39172846. という2報からの情報をまとめて、M-pox の過去から現在に至る変遷を流暢な英語で紹介してくれました。スライドも見やすく、わかりやすい言葉を選んで発表してくれたので、英語であっても多くの方が理解できていたと思います。上級生の方々は、英語で質疑応答されていて、レベルの高さを感じました。

最後に参加者の皆さんの感想を聞かせていただきました。1年生でしっかり発表していて刺激を受けた、研究への意欲が高まった、わかりやすいスライド作りの参考になった、など、いい影響を受けて今後につなげていただけそうで、大変うれしく思っています。

今後の輪読会では、英語の得意な人には英語での発表もお願いしつつ、低学年の方には、人前で発表を体験する場として参加できるように、幅広く色々な発表者を支援していきたいと思います。

輪読会の開催にかかわってくださった多くの方々に感謝しています。

文責:谷浦

*********************************************************************

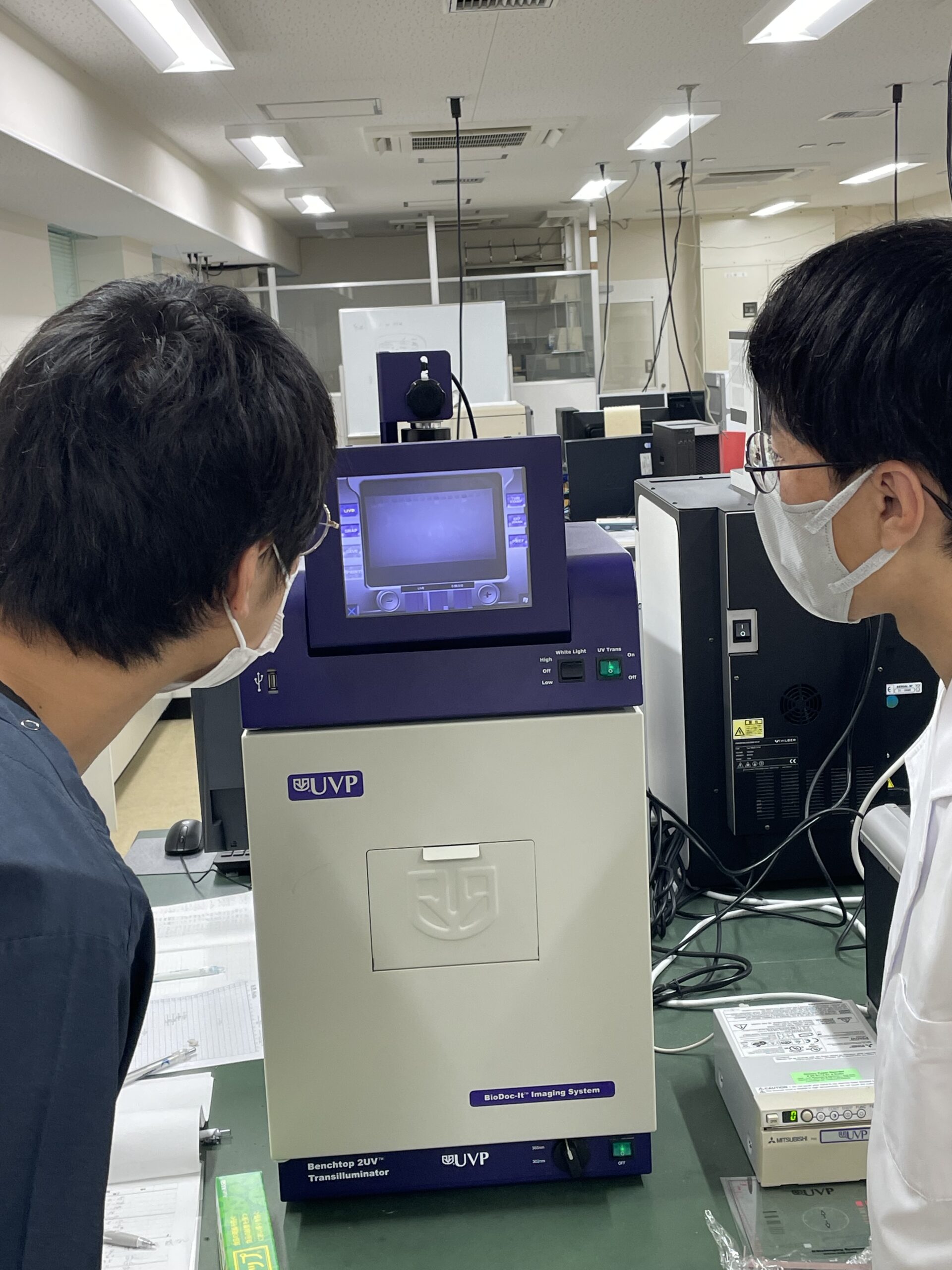

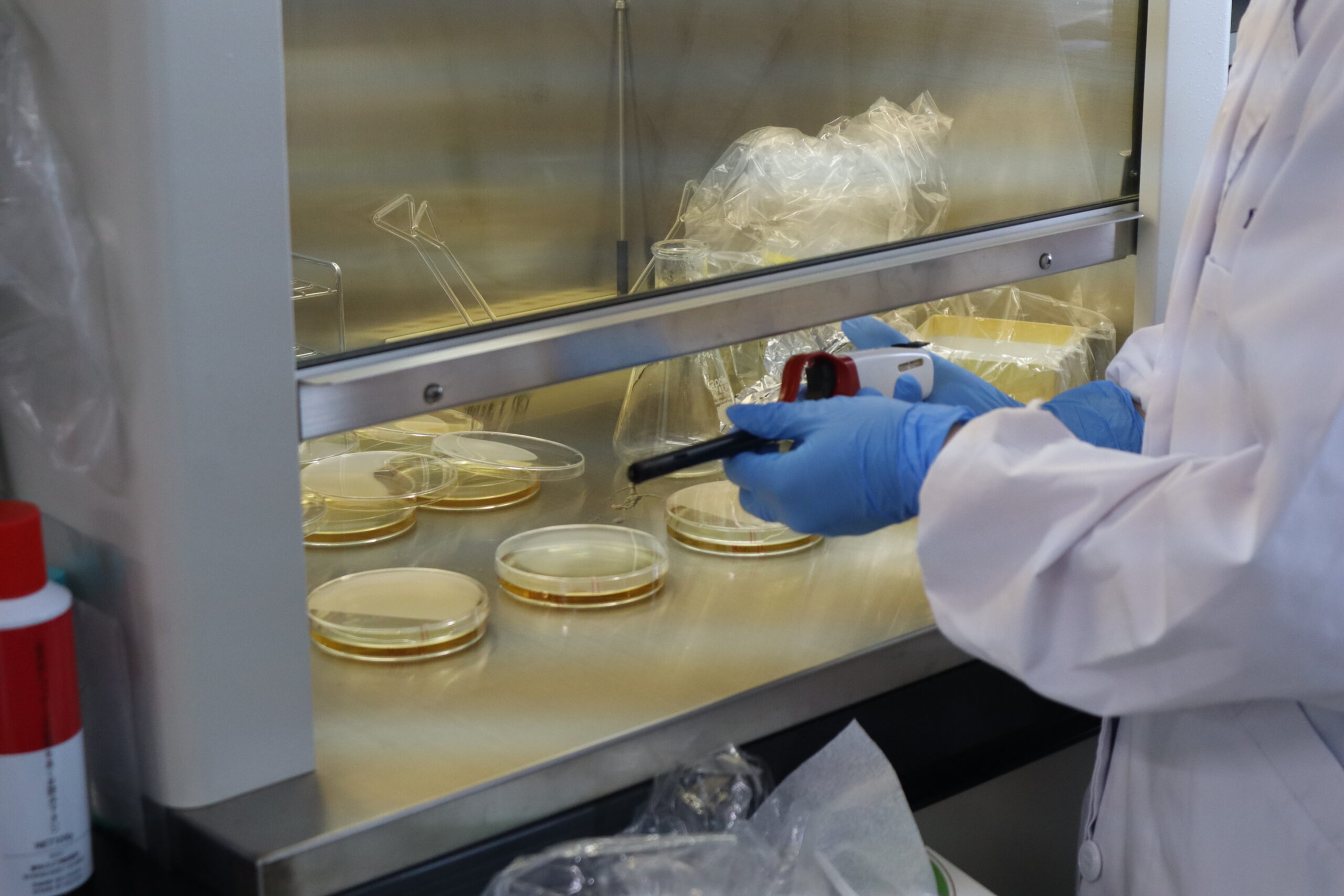

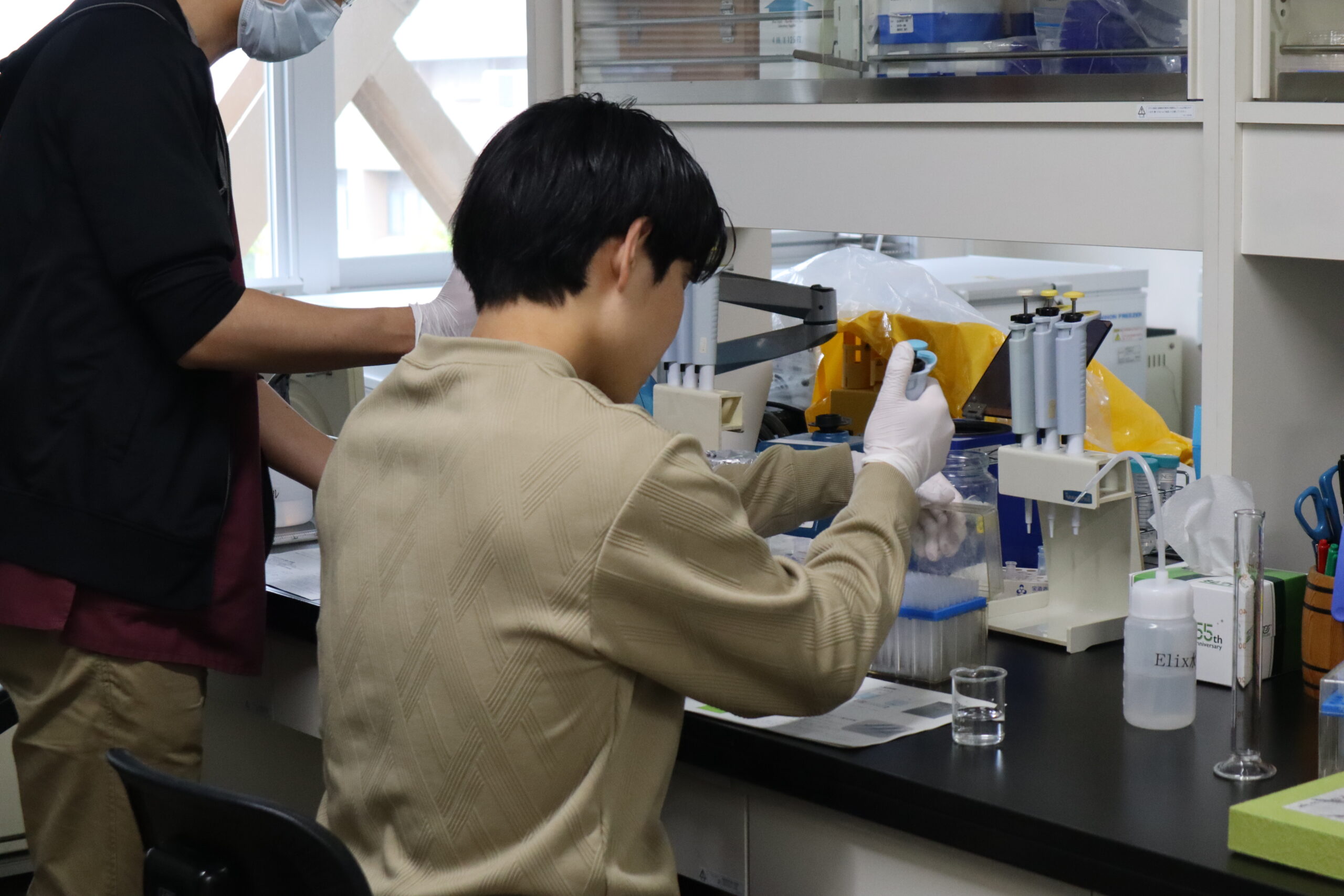

2024年度 第2回 技術セミナー を終えて

研究医養成コースの低学年の学生を対象とした、本年度 第2回目の技術セミナーを8月上旬から9月中旬までの計16日間、開催しました。1回のセミナーは連続しない2日間という日程で行い、1年生 12人、2年生 1人、3年生1人 の 計14人 が参加してくれました。テーマは昨年より夏休みに行うようになった「分子生物学の基礎実験(DNA/RNAの取り扱いと形質転換)」としました。遺伝子組み換えを含むため、70分の講義ビデオを視聴して、遺伝子組み換え取り扱い従事者の申請をした人のみが参加できる、ややハードルの高いセミナーでしたが、夏休みにもかかわらず、しっかりと講習を受けて、参加してくれました。

内容としては、株化細胞からのRNA抽出、RT-PCRによるcDNAへの変換、そのcDNAを鋳型とした目的配列DNAのPCRでの増幅、さらに、Vector への組み込みと、形質転換、プラスミドの精製と制限酵素処理産物のアガロースゲルでの解析、それに加えコンピーテントセルの調整と、一通りの実験操作を体験してもらいました。

皆さん、真剣に取り組んでくれて、すべての工程をやり切ってくれました。受講後のアンケートでは、セミナーの内容については、初めて知ることが多く興味深かった、もしくは、既に知っていることが多かったが再認識できて有意義だった、と言っていただきました。また、全員が、今後の研究に役立つと思う、もしくは、ある程度役立つと思う、と回答してくれました。ただ、何人かは目的とするインサートバンドが得られず、その中に、PCR法の経験の有無に関わらず実験が滞りなくできるようサポートしてほしいとの声がありましたので、その方に対しては、やり直しセミナーを提案し、希望日に再チャレンジしてもらう予定でいます。アンケートの自由記載欄には、

- 実験テーマが面白かった:遺伝子組み換えという自分の身の回りでたまに見かける一方でよく知らなかったテーマであり、興味を持って実験できた。

- 実験難易度がちょうどよかった:実験初心者の自分にとって、やりごたえがありつつも難しすぎず、楽しめた。

- 普段は実験をしないような研究をしていて、自分の研究に直接役立つわけではないけれど新しいことに挑戦してみたいという思いで参加させていただきました。とても学ぶことが多くて楽しめました。

- 実験手技だけでなく、その仕組みなども教えていただいて、とても興味深かった。

など、楽しく参加し、有意義に感じてくれた学生さんの声を聴くことができました。丸2日間、ほぼ実験だけに費やすことは初めての経験という人が多く、貴重な体験だったのではないかと思います。これを機に、研究に興味をもってくれたり、進行中の研究への意欲が高まってくれたりすることを切に願います。これからも、学生さんに研究の楽しさを伝えていきたいと思います。

文責:谷浦

***********************************************************