医学・看護学教育センター

Education Center

for Medicine and Nursing

イベント

2024年度 第2回 輪読会を終えて

去る、6月13日 (木) 16:20~、2024年度 第2回 輪読会が開催されました。

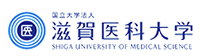

今回の発表者は、2名でした。一人目は2年生の竹村舞織さんで、Chen YF, et.al. TP3, an antimicrobial peptide, inhibits infiltration and motility of glioblastoma cells via modulating the tumor microenvironment. Cancer Med. 2020 Jun;9(11):3918-3931. doi: 10.1002/cam4.3005. Epub 2020 Apr 7. PMID: 32266797; PMCID: PMC7286473. を発表してくれました。実際に今、研究しているテーマと密接な関係を持つ論文とのことで、わかりやすく丁寧な説明でした。

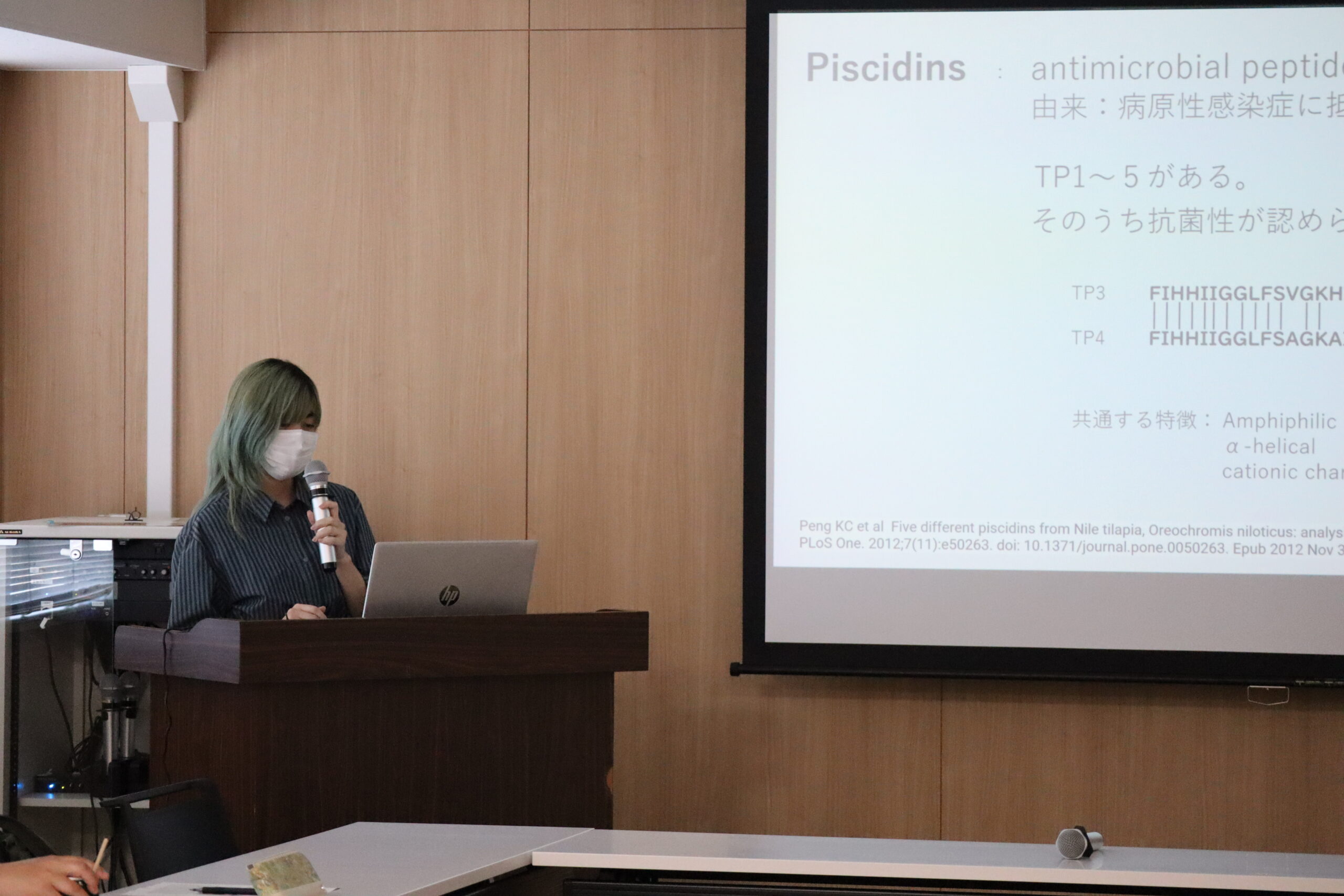

二人目は3年生の山本哲哉さんで、Babich B. Who is Nietzsche’s Archilochus? Rhythm and the Problem of the Subject. Charles Bambach and Theodore George, eds., Philosophers and their Poets: Reflections on the Poetic Turn in Philosophy since Kant (Albany: State University of New York Press, 2019), 85-114. を発表してくれました。造詣の深いニーチェの哲学についての以前から思いが、あふれるような熱のある発表でした。

最後に、論文Abstract の読み合わせを行いました。今回はSchmitt M. et al. Colon tumor cell death causes mTOR dependence by paracrine P2X4 stimulation. Nature. 2022 Dec;612(7939):347-353. doi: 10.1038/s41586-022-05426-1. Epub 2022 Nov 16. PMID: 36385525; PMCID: PMC7613947.のAbstractを選びました。医学科の学生さんの中にはがんに興味を持つ人が多く、今回の話題も受け入れやすいものだったのではないでしょうか。

参加者は、発表者のほかに1年生9人、2年生7人、3年生2人、と計20人が参加してくれました。当日参加者が6人もいて、用意した資料や飲み物とお菓子が足りないくらいでした。感想を一人一言ずつお願いしたのですが、分野が違って興味深かったとか、自分も発表できるようになりたい等、楽しんでもらえた様子でした。実際に、次回の輪読会の発表者3人が既に立候補してくれています。ますます盛り上げていけるよう尽力したいと思います。輪読会の開催にかかわってくださった多くの方々に感謝しています。

文責:谷浦

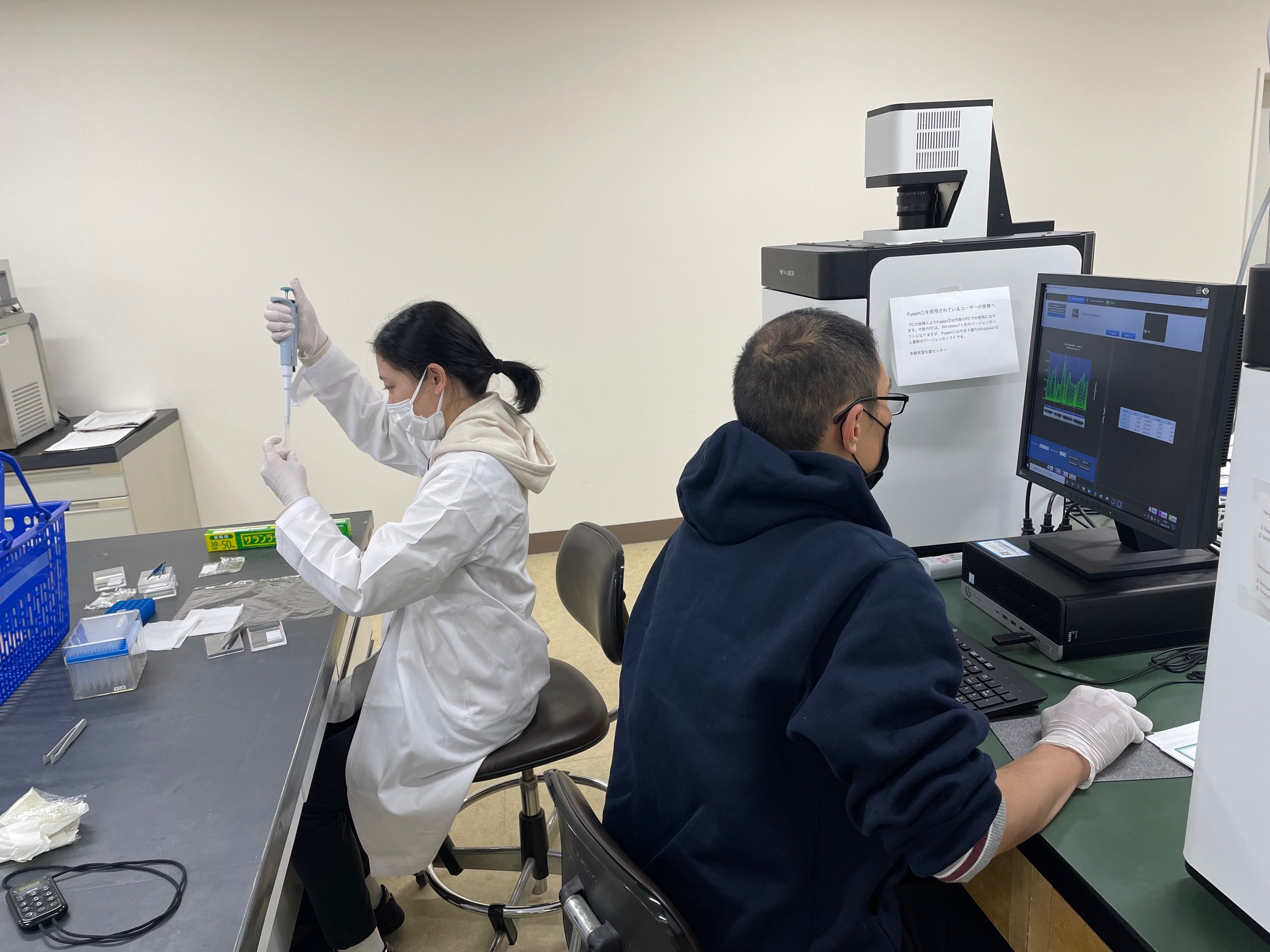

2024年度 第1回 技術セミナー を終えて

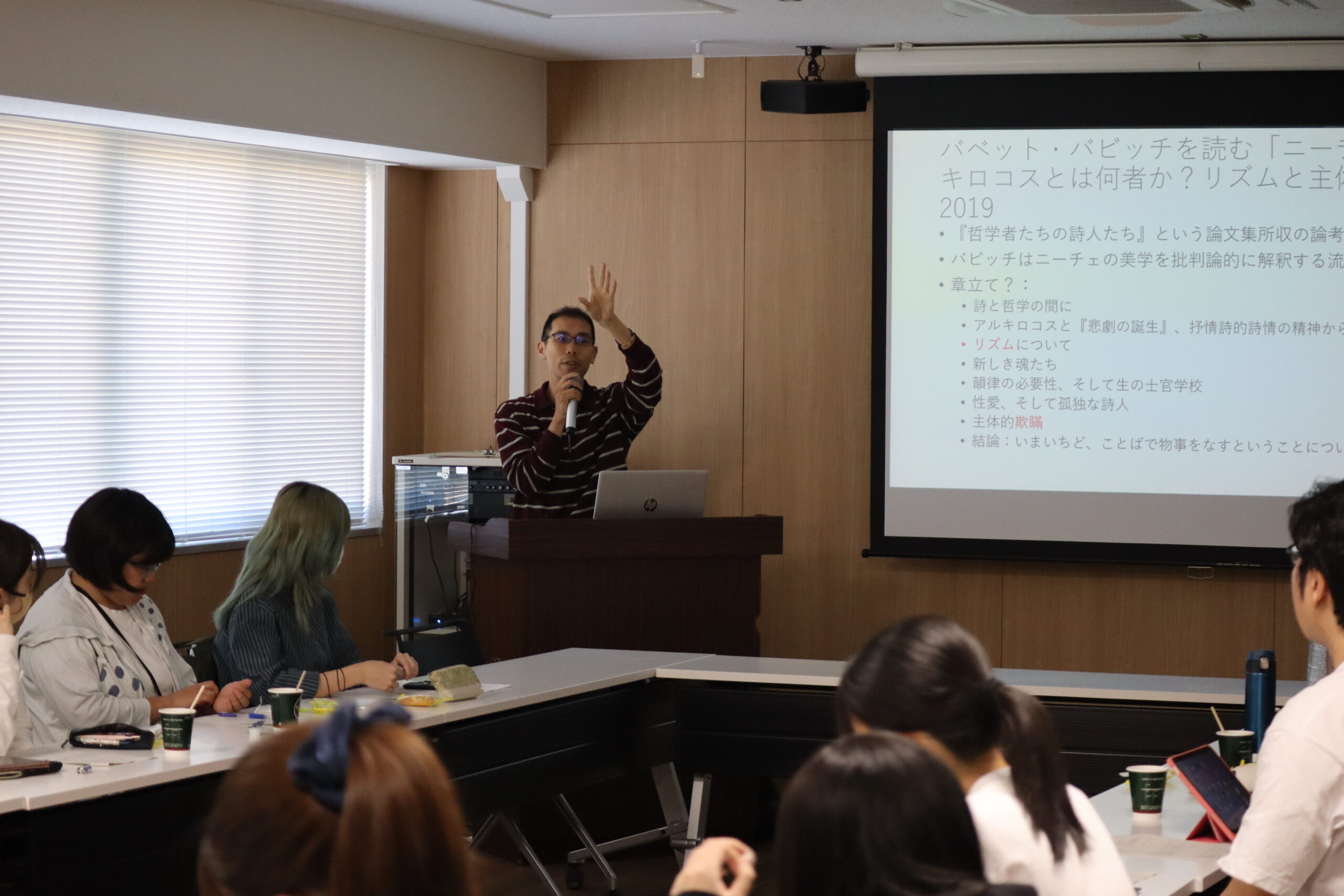

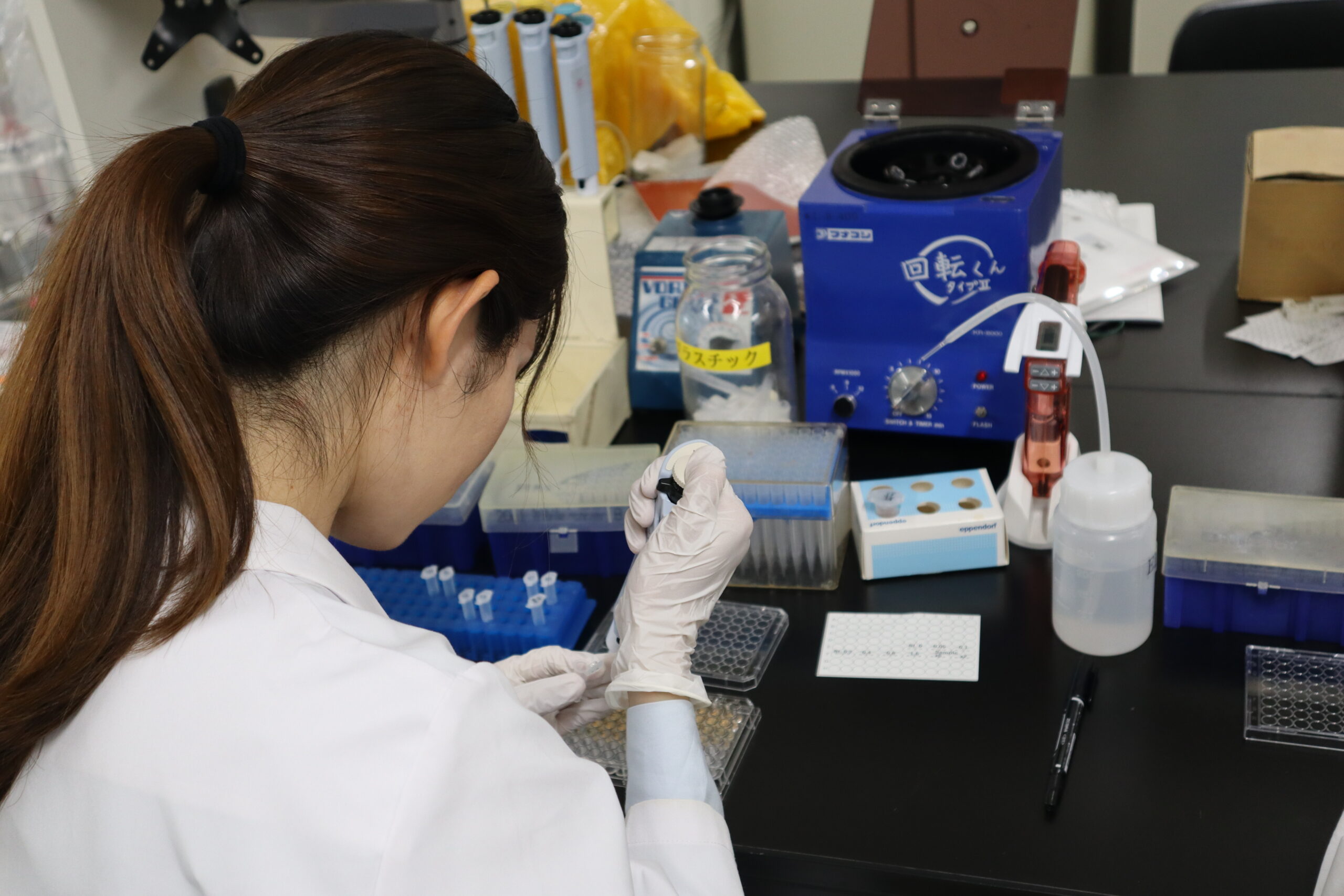

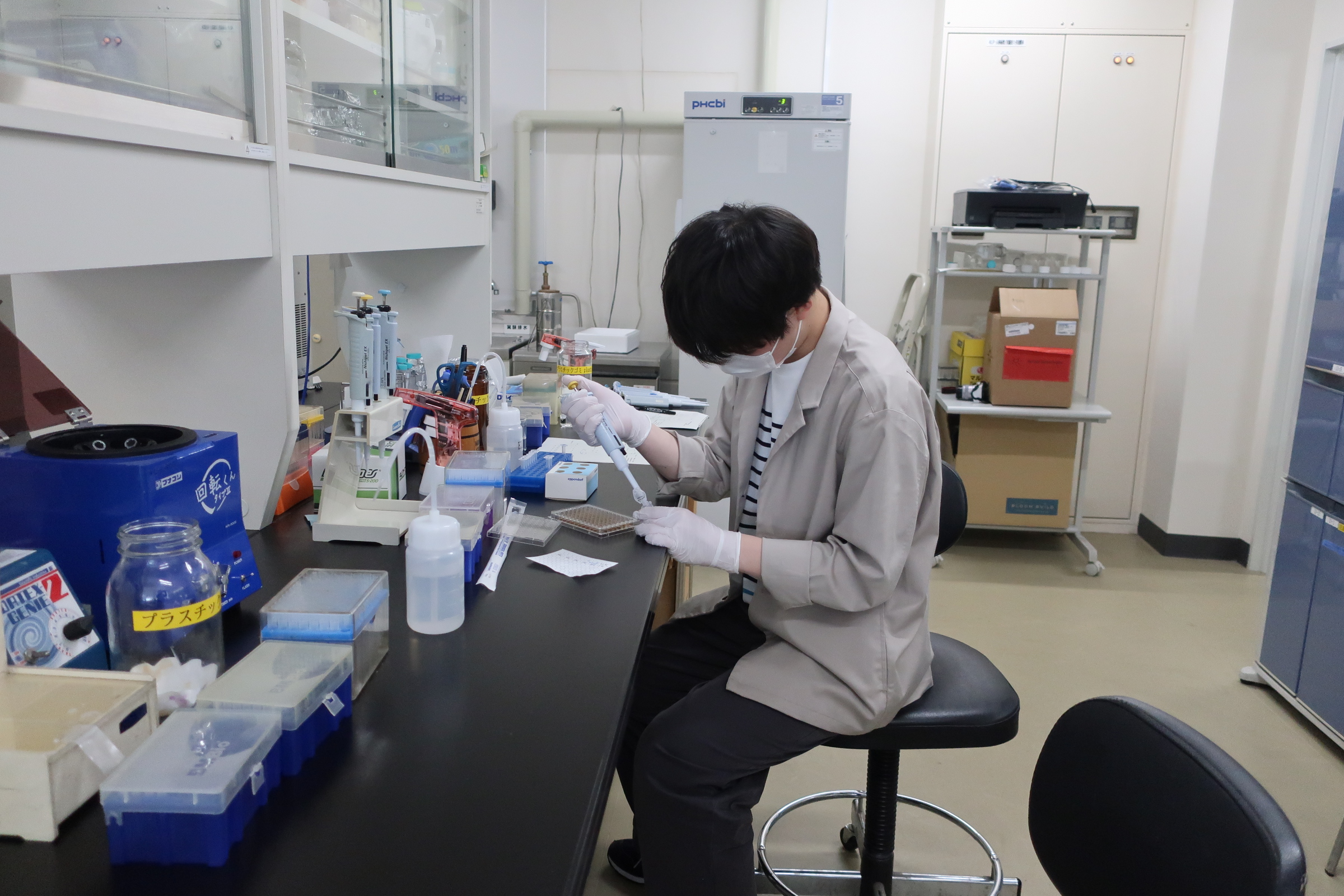

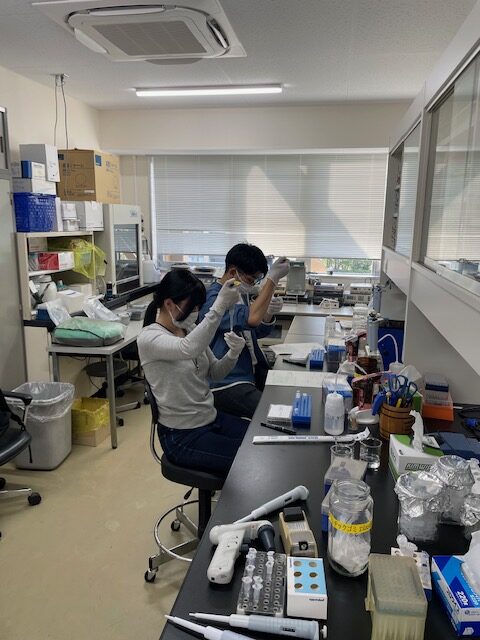

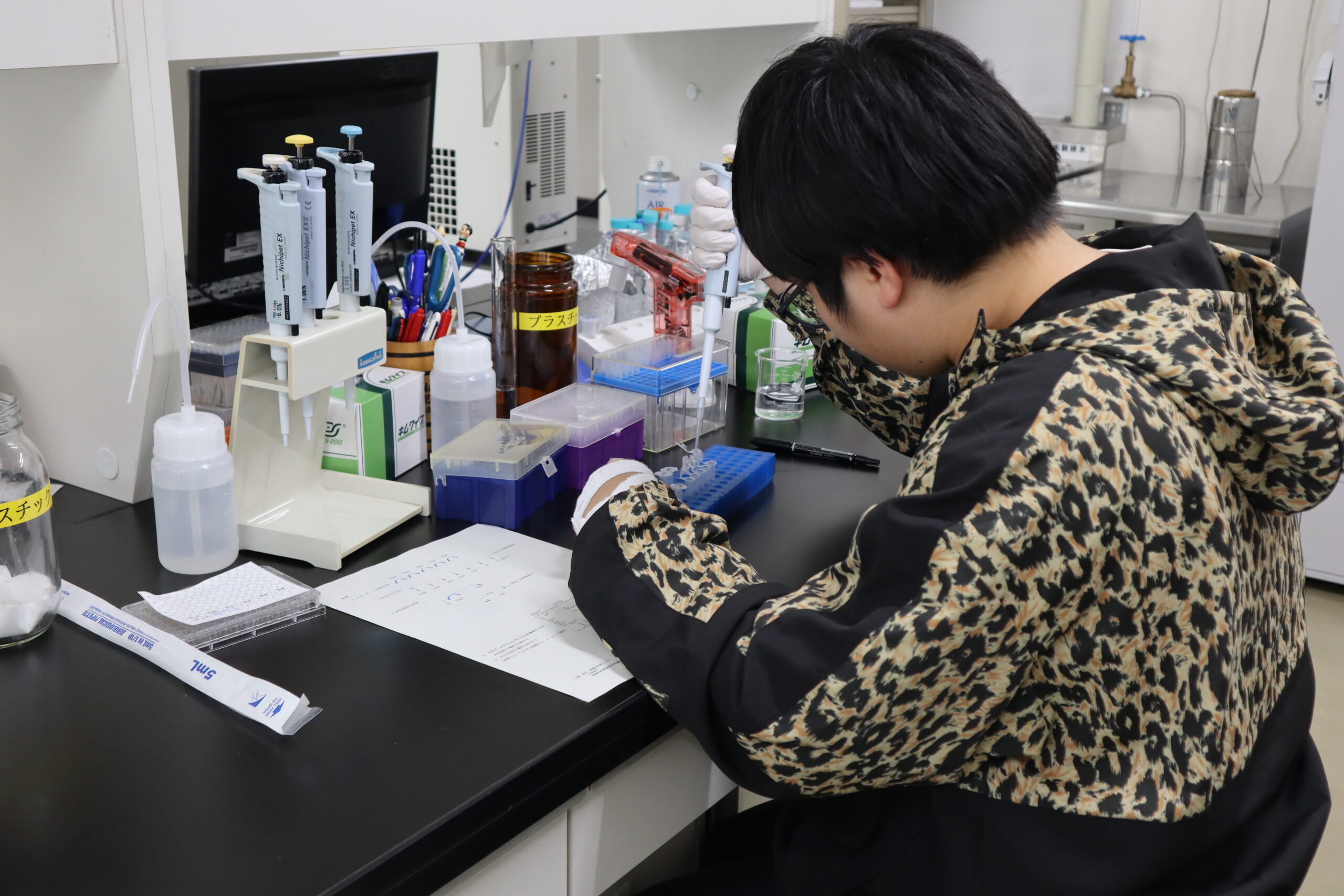

研究医養成コースの低学年でこのセミナー未修の方を対象とした、本年度第1回の技術セミナーを4月19日、24日、26日、及び 5月1日、2日、9日、15日、16日、17日、22日、23日の11日間で計12回開催しました。 内容はこれまでに3年行ってきたものを踏襲し、実験の基礎 ‘基本のき’と題して、実験に際して最低限理解しておくべき注意事項、測定容器の目盛りの読み方、ピペットエイドとマイクロピペットの使い方の講習と、「タンパク定量」の実技演習でした。ほとんどが研究室配属前であったり、配属は決まったがまだ実験は行っていない学生さんで、1年生15人と2年生3人の、3年生と4年生各1人、総勢20人が参加してくれました。

今年は、ほとんどの方がマイクロピペットを使用するような実験は初めてで、皆、熱心に話を聞き、実際に手を動かして、積極的に参加してくれました。実技演習では、ほとんどの人が、きっちりと検量線を書き、未知試料の濃度測定を正確に行うことができました。実際に一連の作業を完結することで、操作が身についたのではないかと思います。中には、取り組む内容などに疑問を抱き、質問してくれる熱心な人もいて、かなり時間延長してしまった回もありましたが、皆さん最後までしっかりやり切ってくれました。今回は、1回当たりの人数を絞ったので、目が届き、適切なアドバイスができたと思っています。

【受講後アンケート】

・マイクロピペットを使うのは初めてだったが、分かりやすかった

・早めに体験できてよかった

・研究室に配属される前に、実験室の空気感、雰囲気を掴むことができ、貴重な体験だった

・研究室に入ったものの、先生方に基礎的なことを聞くことに戸惑いがあったので今回のようなセミナーは非常にありがたかった(上級生より)

上記等の意見が寄せられました。 少人数制の利点を生かして、それぞれのニーズに合ったセミナーにしていきたいと改めて思いました。

今年で4回目を迎え、研究医コースを目指して入学する学生がいるとの話も聞き、そうした学生さんがモチベーションを持ち続けられるように、取り組んでいきたいと思います。この基礎的な操作を身に着けるセミナーが、配属先での研究の一助になり、研究は楽しいと感じてくれて、長く続けてくれること、そしてその研究が実を結ぶことを願っています。

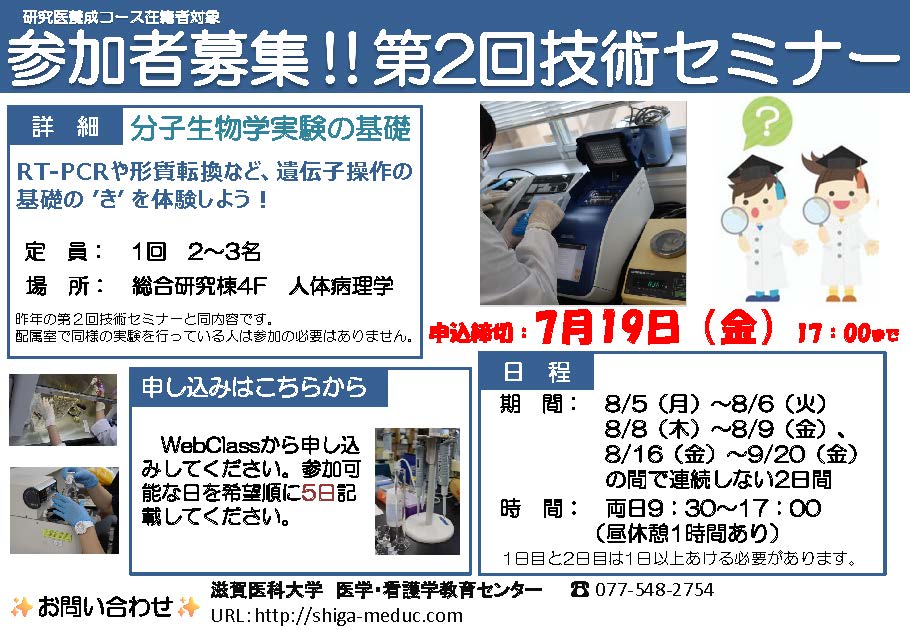

第2回技術セミナーは、夏休みに、分子生物学実験の基礎を、第3回 技術セミナーは、春休みに、培養細胞からのタンパク調製とウェスタンブロットという内容で開催したいと思っています。たくさんの学生さんの参加をお待ちしています。

文責:谷浦

🔵🔵研究医養成コースに在籍する学生を対象に開催します。🔵🔵

⭐詳 細 ⭐

◆日 程:2024年8月5日(月)~8月6日(火)、

8月8日(木)~8月9日(金)、

8月16日(木)~9月20日(金)

の平日のうち、希望する連続しない2日間。

(菌の培養に要する時間が必要なので中1日以上空ける必要があります。)

◆時 間:2日間とも9:30~17:00

◆対象者:①と②すべてに該当する方

①研究医養成コースに在籍する1・2年生

(希望する場合は、それ以外の学年でも参加できます)

②参加する日までに病原体等取扱講習会を視聴できる人

(<病原体等取扱講習会2023>Webclassより視聴してください。)

・所要時間前後編合わせて約90分程度

◆概 要: 培養細胞から抽出したRNAをRT-PCRによりcDNAに変換し、

それを鋳型として特定のタンパク(cyclin D1)をコードする

DNAをPCRによって増幅し、プラスミドに組み入れて

クローニングを行い、プラスミドのミニプレを行います。

プレートの作り方、コンピーテントセルの作り方、アガロー

スゲルの作り方等、できる限り、体験していただく予定です。

🚩スケジュールはWeb Class 「研究医養成コース」から確認してください。

◆定 員:1回につき2~3人

◆申込方法:Web Classより、参加できる日を、希望順に5日挙げて入力してください。

回答が連続した日でも結構です。こちらで日程を調整いたします。

◆締 切:7月19日(金)17:00

🍉詳しくは当センターまでご連絡ください。

***********************************************************************

2024年度 第1回 輪読会を終えて

去る、4月25日(木) 16:20~、2024年度 第1回 輪読会が開催されました。今年度は新入生の文献検索の実技実習及び輪読会のオリエンテーションが5月21日と遅いため、2年生以上しか来られないことを想定した上で、敢えて早い日程で開催しました。

今回の発表者は、3名で、そのうち2名は、この夏、アメリカ、ジャクソン研究所への派遣留学が決まった4年生で、向こうでの プレゼンテーションを見据えて、英語での発表および質疑応答の練習になると、立候補してくれました。初めに辻川碧乙さんは、Ishimoto T et.al. Activation of Transforming Growth Factor Beta 1 Signaling in Gastric Cancer-associated Fibroblasts Increases Their Motility, via Expression of Rhomboid 5 Homolog 2, and Ability to Induce Invasiveness of Gastric Cancer Cells. Gastroenterology. 2017 Jul;153(1):191-204 を紹介してくれました。CAFが、がん細胞の浸潤転移に大きな役割を果たしており、そこに働く因子が何かを明らかにした、非常に興味深い論文でした。辻川さんがこれから取り組む研究にも関連しているとのことで、よく理解したうえで、流暢な英語で分かりやすく解説してくれました。質疑応答への対応もしっかりとできていました。

プレゼンテーションを見据えて、英語での発表および質疑応答の練習になると、立候補してくれました。初めに辻川碧乙さんは、Ishimoto T et.al. Activation of Transforming Growth Factor Beta 1 Signaling in Gastric Cancer-associated Fibroblasts Increases Their Motility, via Expression of Rhomboid 5 Homolog 2, and Ability to Induce Invasiveness of Gastric Cancer Cells. Gastroenterology. 2017 Jul;153(1):191-204 を紹介してくれました。CAFが、がん細胞の浸潤転移に大きな役割を果たしており、そこに働く因子が何かを明らかにした、非常に興味深い論文でした。辻川さんがこれから取り組む研究にも関連しているとのことで、よく理解したうえで、流暢な英語で分かりやすく解説してくれました。質疑応答への対応もしっかりとできていました。

二人目は4年生の高橋諒多さんで、Sujino T et.al. Tissue adaptation of regulatory and intraepithelial CD4⁺ T cells controls gut inflammation. Science. 2016 Jun 24;352(6293):1581-6. という論文の紹介を、英語で発表してくれました。抹消組織のT cell と内皮CD4+Tcellが補完的に腸の炎症にかかわることを、遺伝子に誘導をかけたマウスからの細胞をFlow cytometry analysisを駆使して明らかにした論文で、やや煩雑な手法や背景もわかりやすく説明してくれました。

二人目は4年生の高橋諒多さんで、Sujino T et.al. Tissue adaptation of regulatory and intraepithelial CD4⁺ T cells controls gut inflammation. Science. 2016 Jun 24;352(6293):1581-6. という論文の紹介を、英語で発表してくれました。抹消組織のT cell と内皮CD4+Tcellが補完的に腸の炎症にかかわることを、遺伝子に誘導をかけたマウスからの細胞をFlow cytometry analysisを駆使して明らかにした論文で、やや煩雑な手法や背景もわかりやすく説明してくれました。

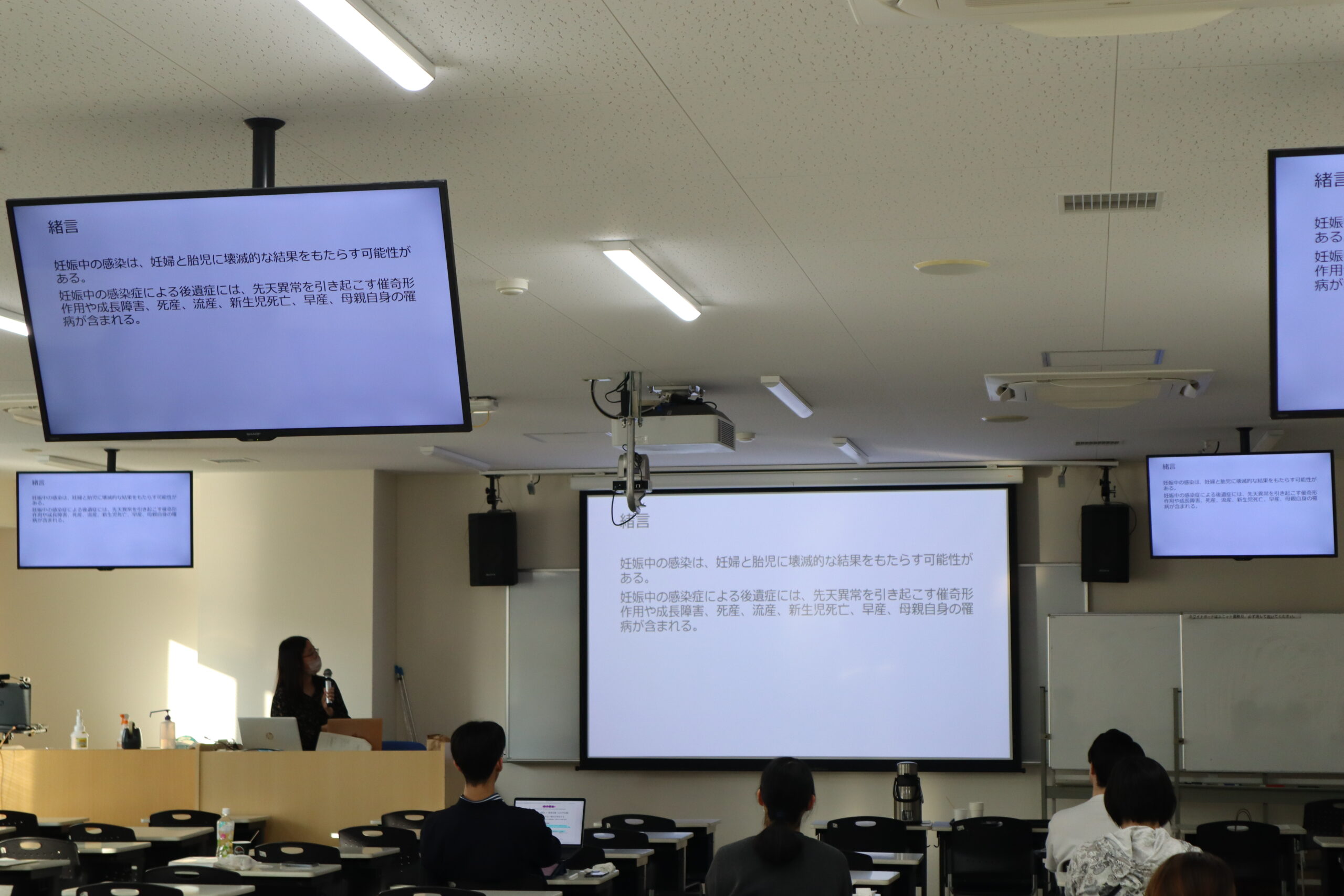

三人目には6年生の吉村碧さんが、Megli CJ, Coyne CB. Infections at the maternal-fetal

interface: an overview of pathogenesis and

defence. Nat Rev Microbiol. 2022 Feb;20(2):67-82. というreviewを低学年にもわかりやすいよう、背景の説明も入れて紹介してくれました。臨床研究の倫理的側面からの難しさや、動物実験との乖離、新手法への期待等、端的に示し、問題提議にもなったのではないでしょうか。

最後に、論文Abstract の読み合わせを行いました。Mitochondria metabolism sets the species-specific tempo of neuronal development Ryohei Iwata et al. Science 379, eabn4705(2023) という、Abstractとしては平易な言葉でわかりやすいものを選びました。コツを掴めば、論文の斜め読みができるようになると思います。論文を読むハードルを下げる役割を果たすべく、今後も続けていきます。

参加者は、発表者のほかに1年生2人、2年生4人、3年生1人、5年生1人、留学生(大学院生)1人、更に、オブザーバーとして、伊藤先生、景山先生がご参加くださいました。文頭に示した理由で、1年生の参加者は見込めないものと思っていましたが、2名参加してくれて、熱心に聞き、質問もしてくれたことは今後の輪読会にとって頼もしい限りです。学生さんの期待に応えられるよう、今後の輪読会を、より良い形で開催できるよう努めてまいります。

文責:谷浦

*************************************************************

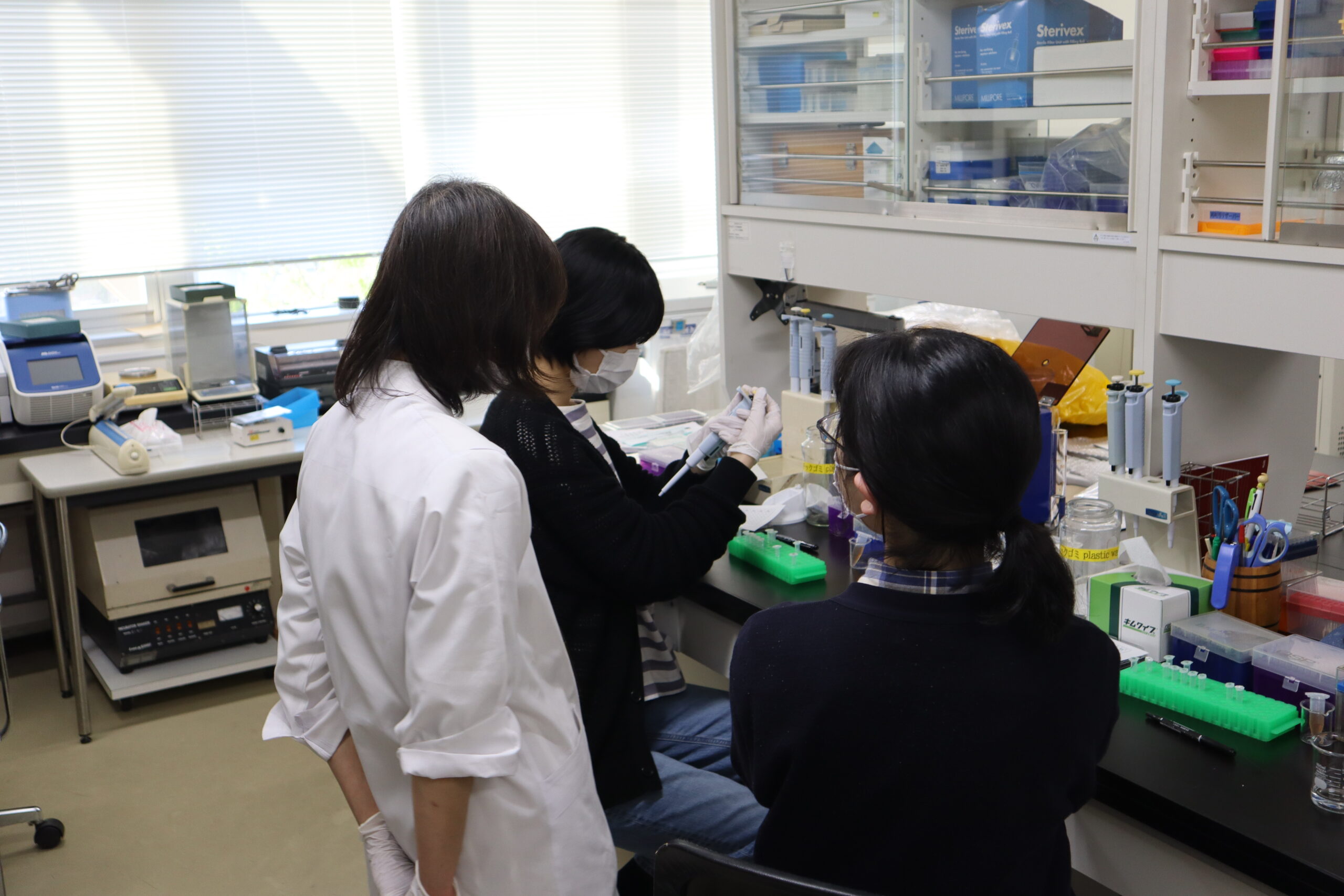

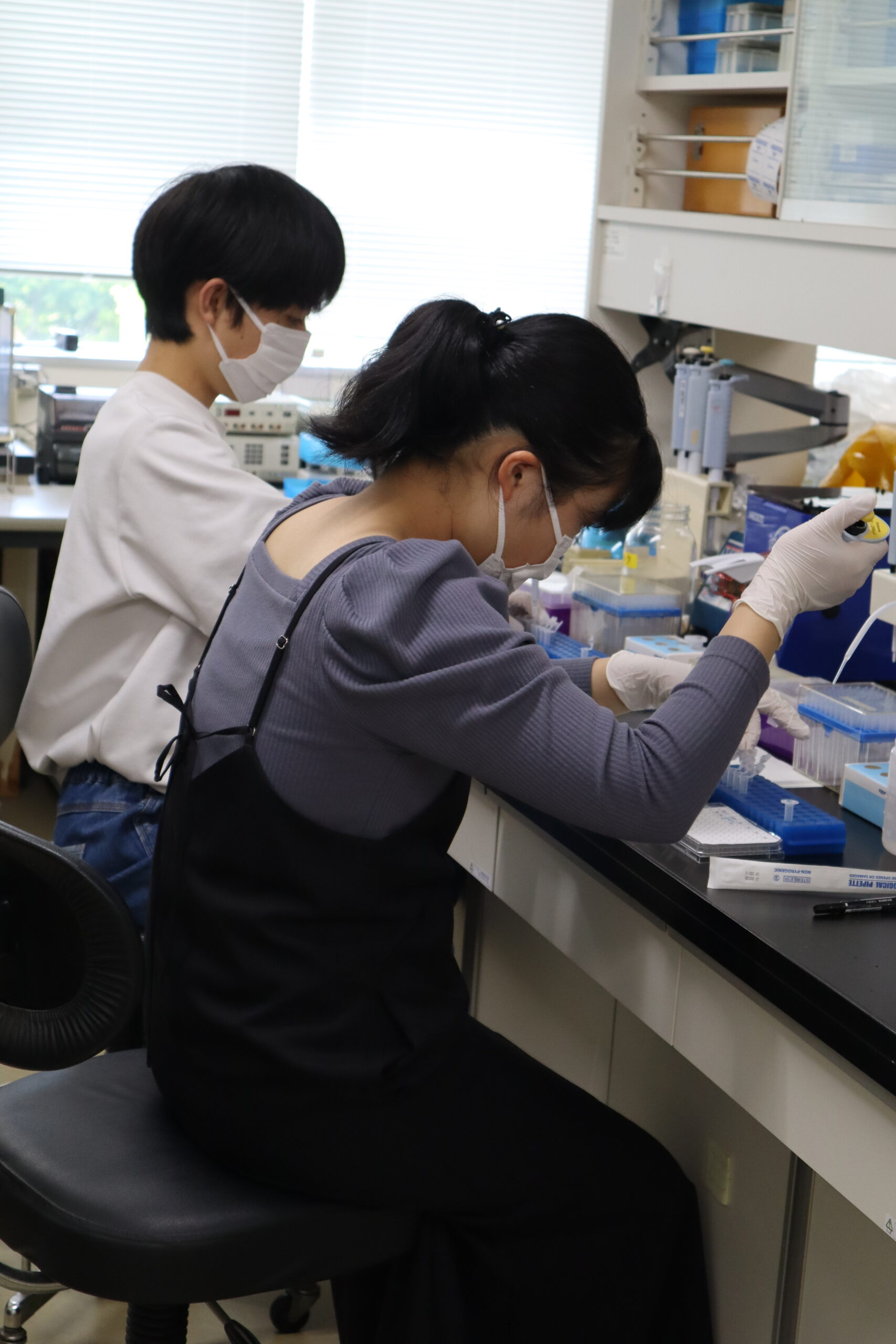

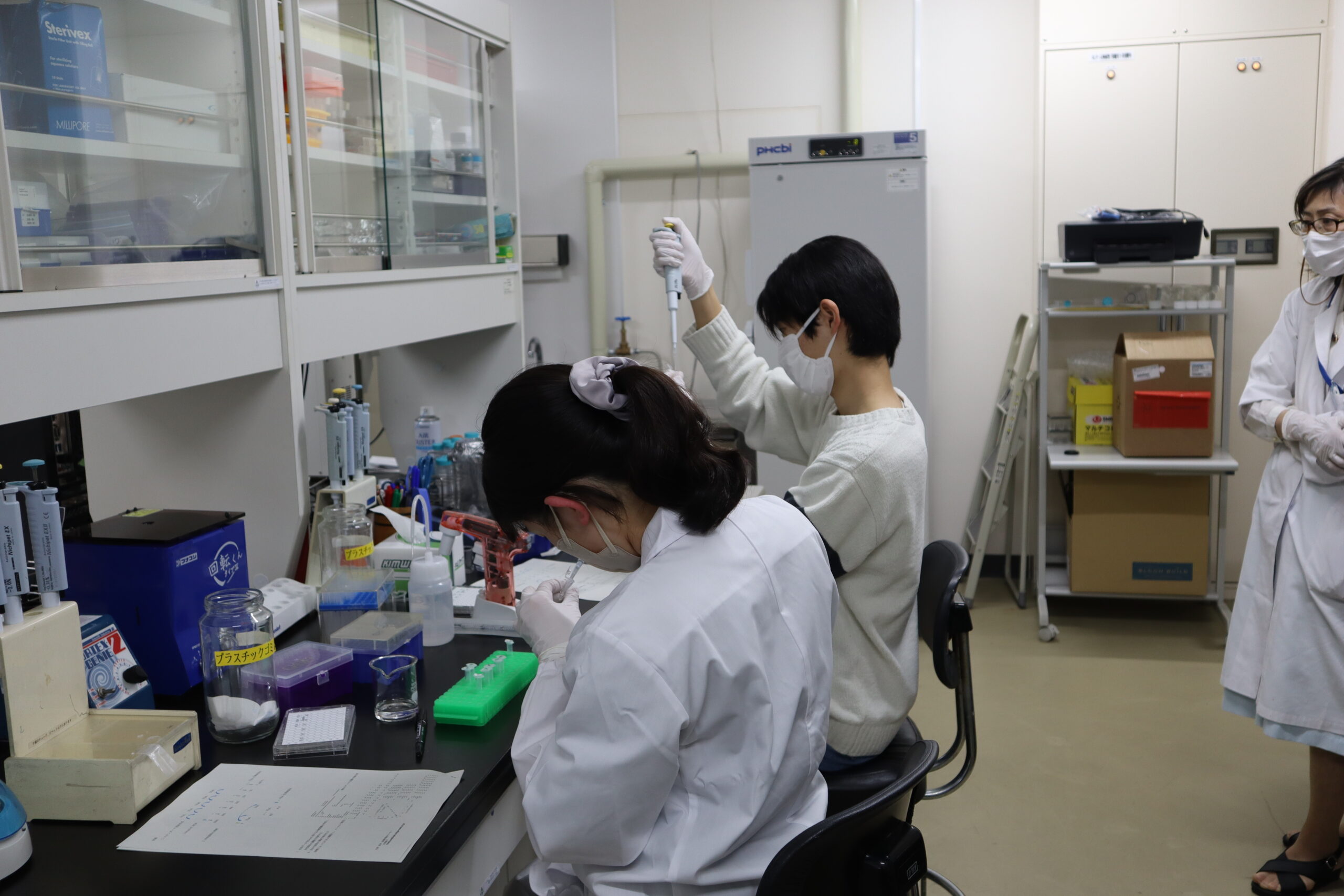

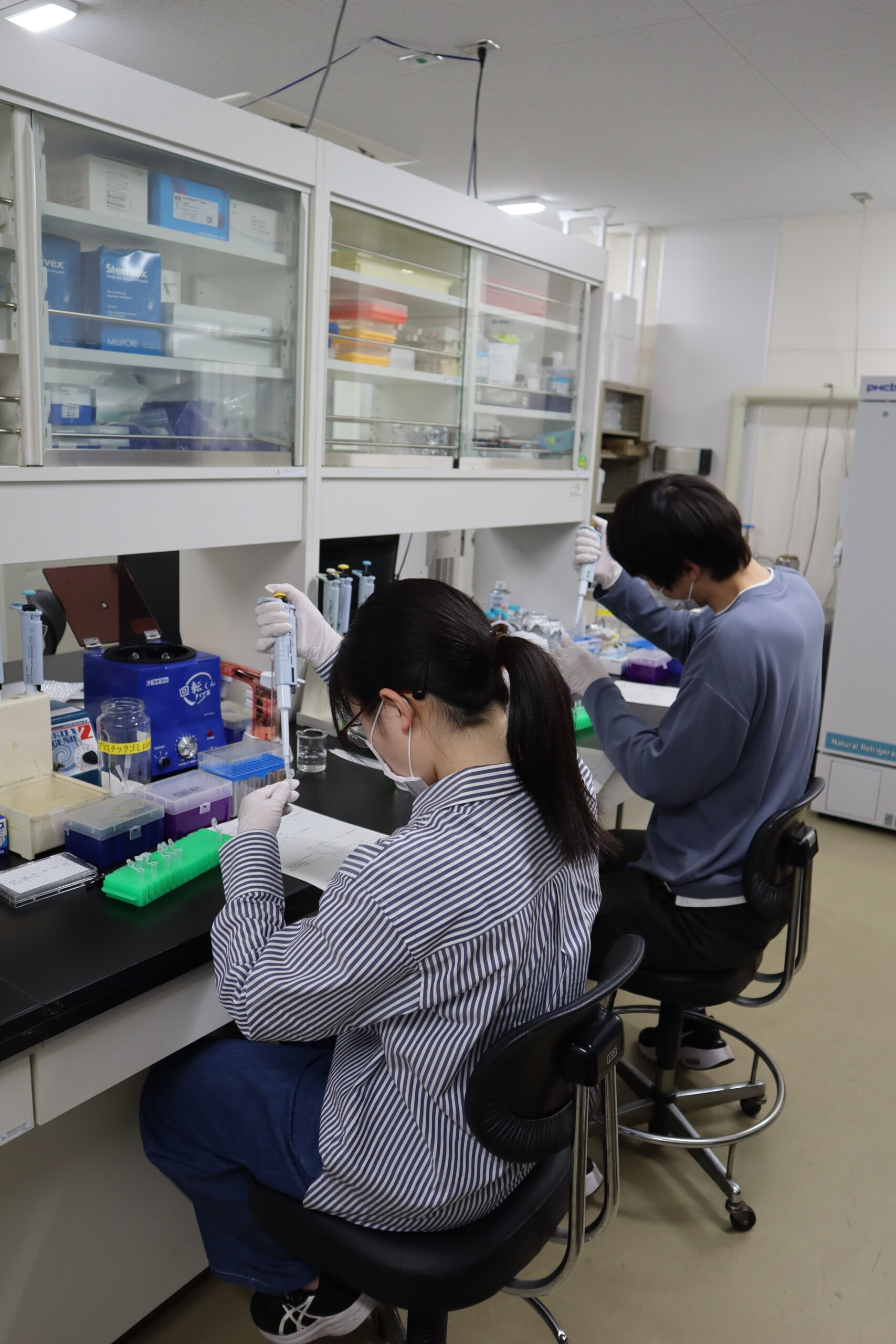

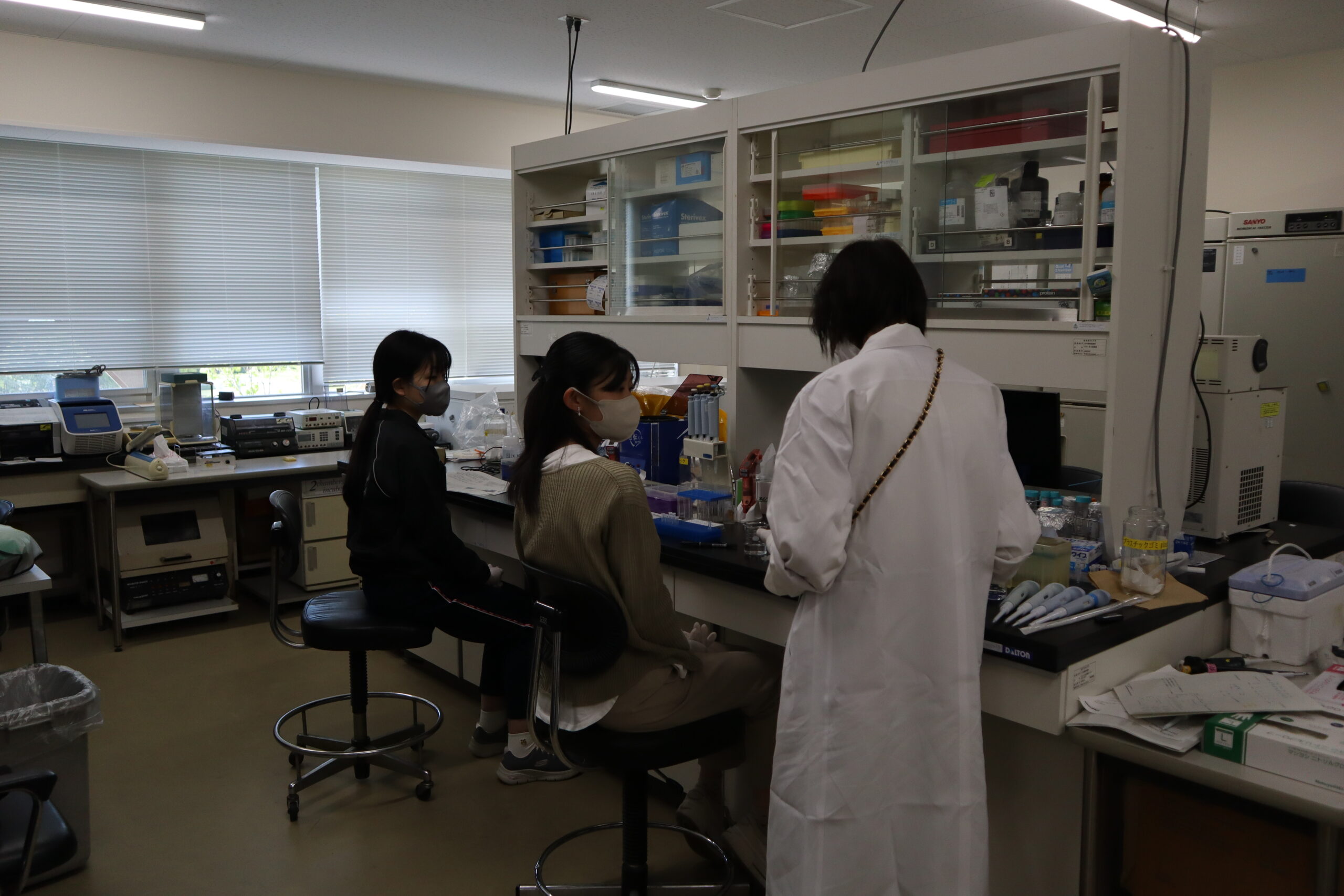

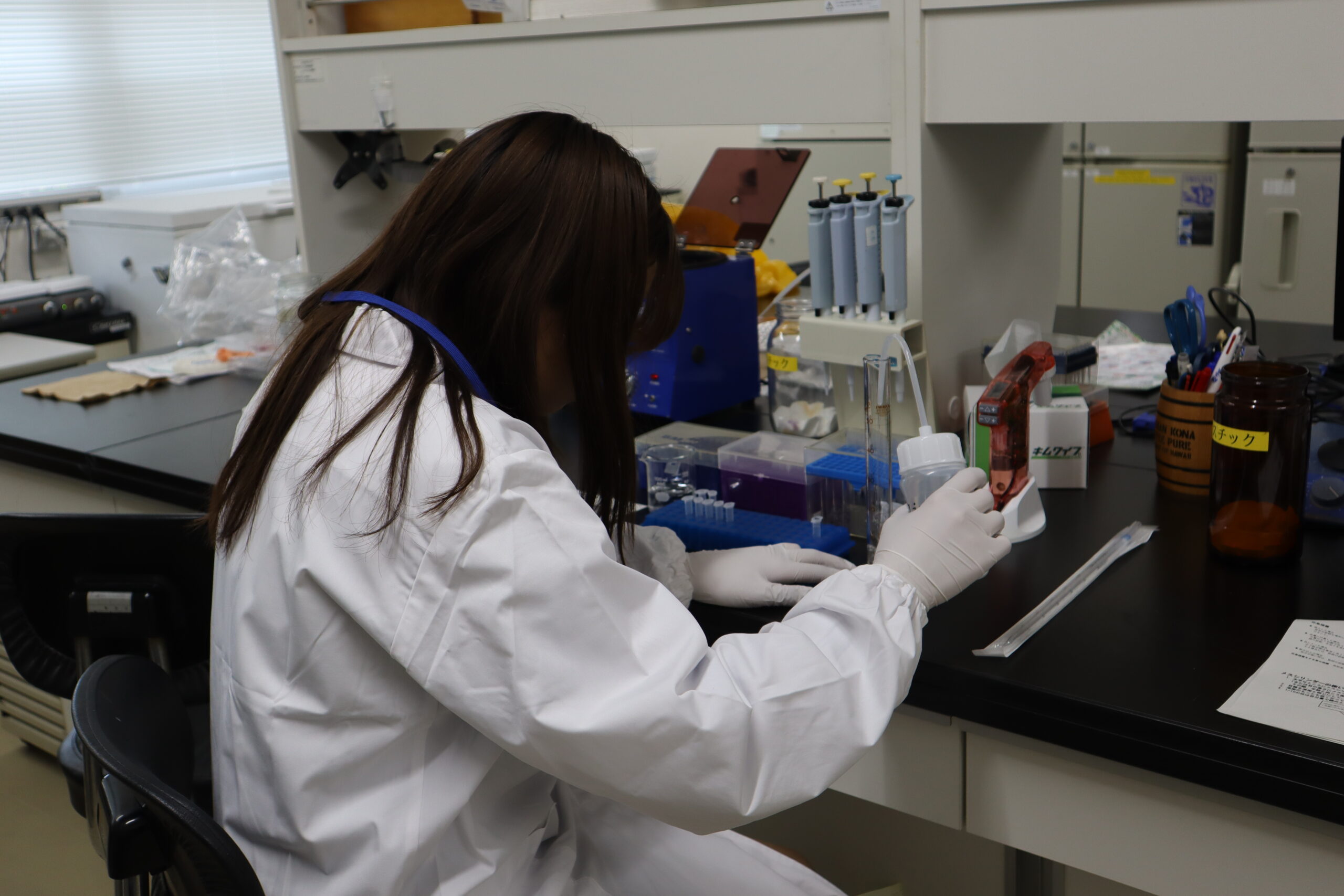

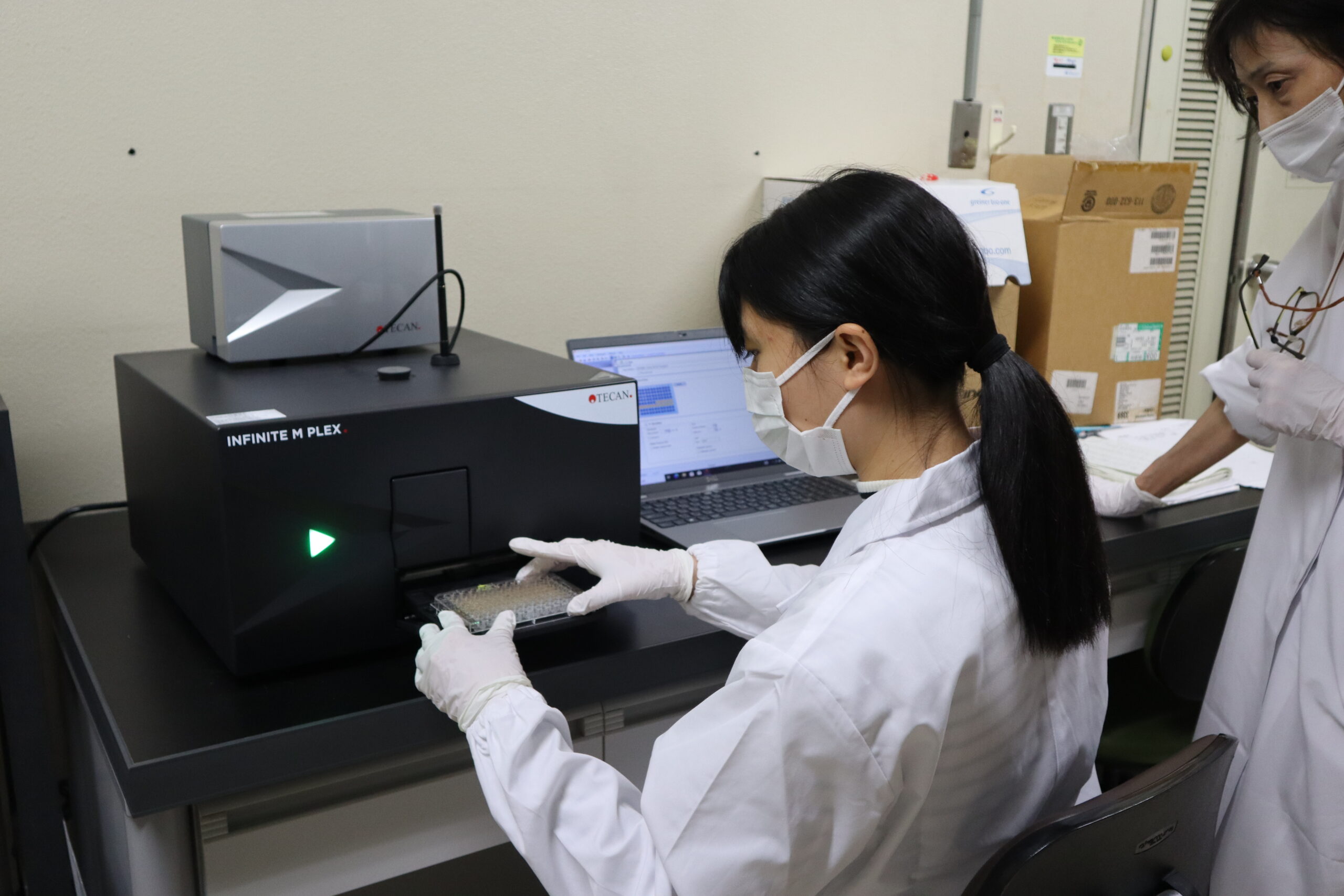

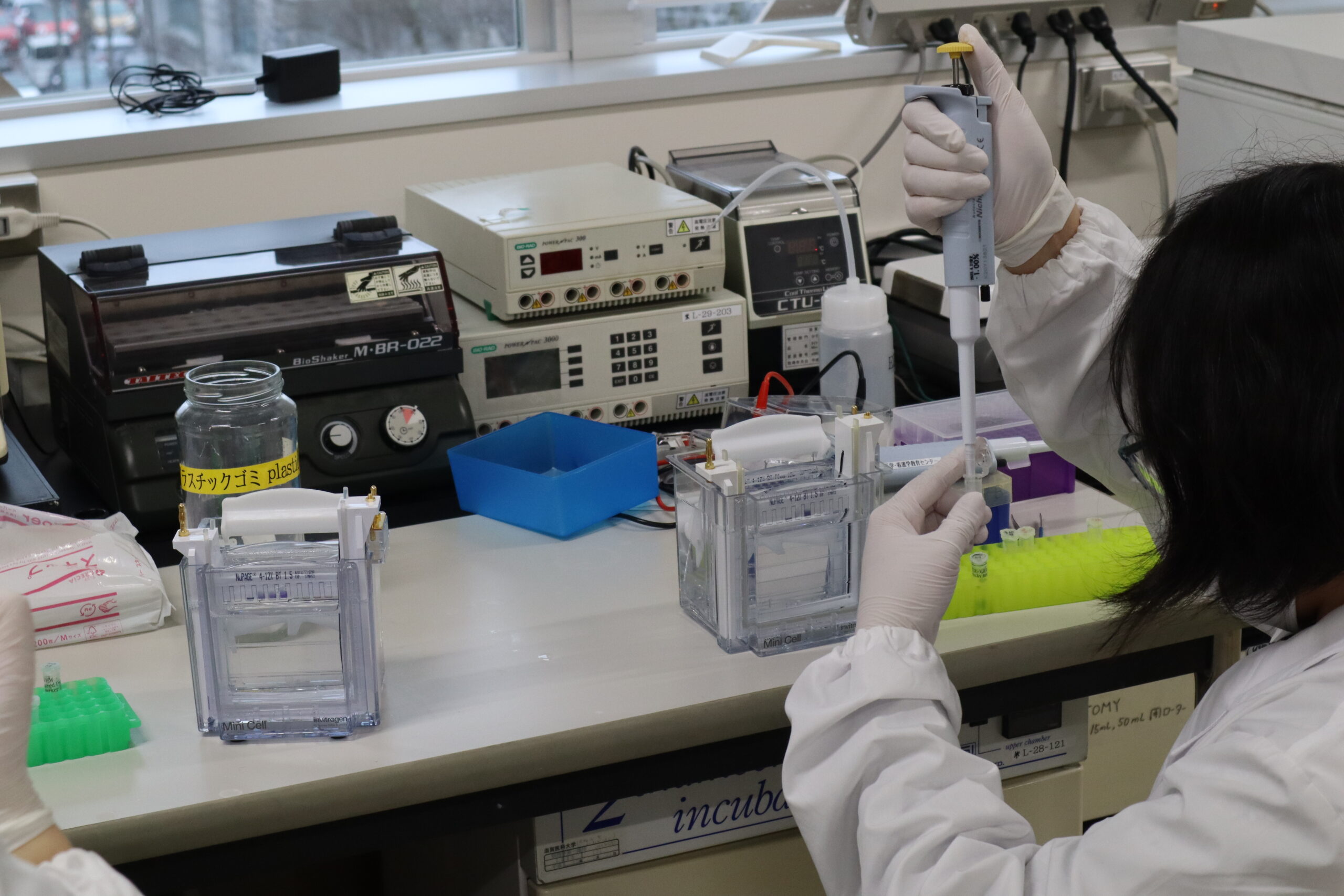

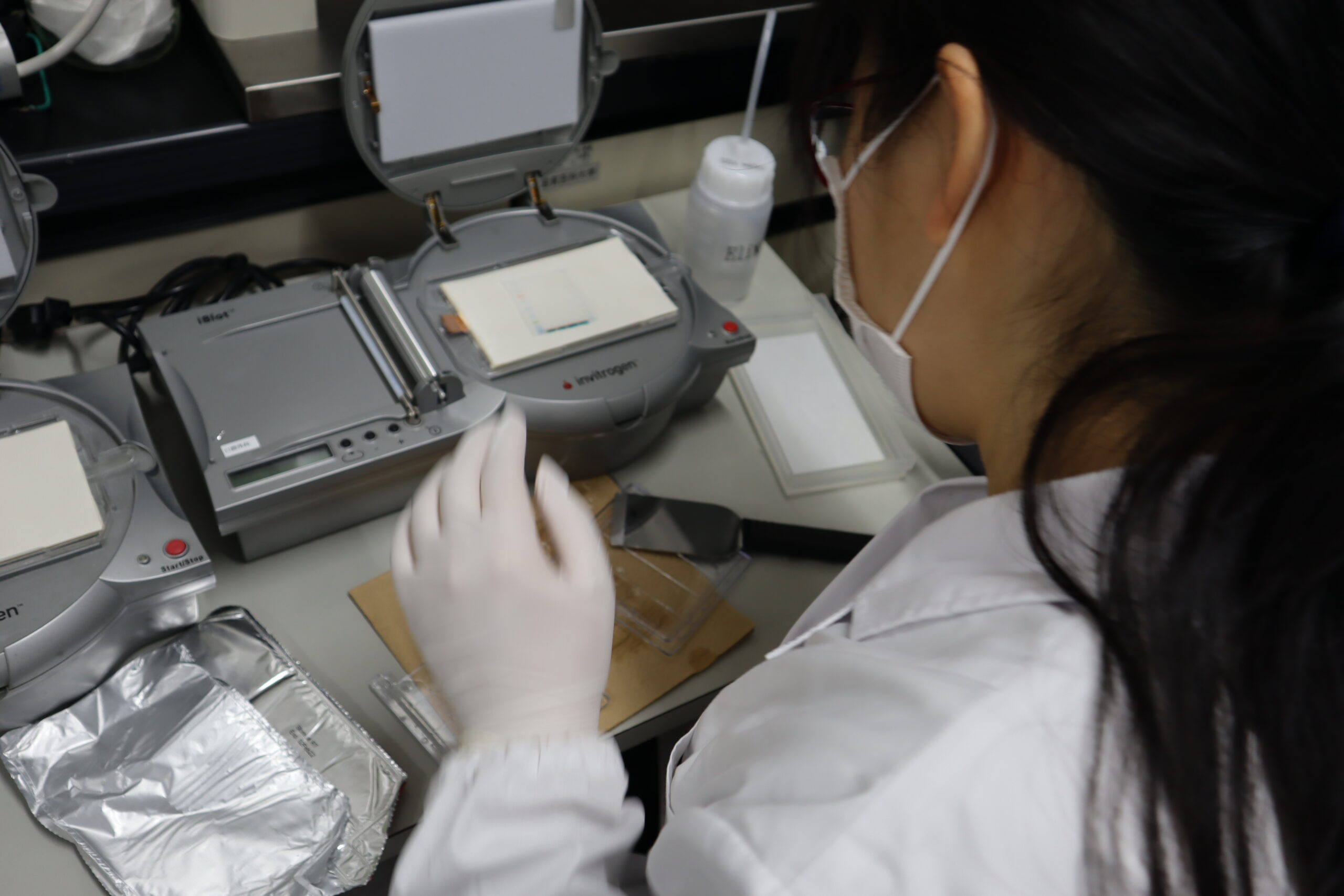

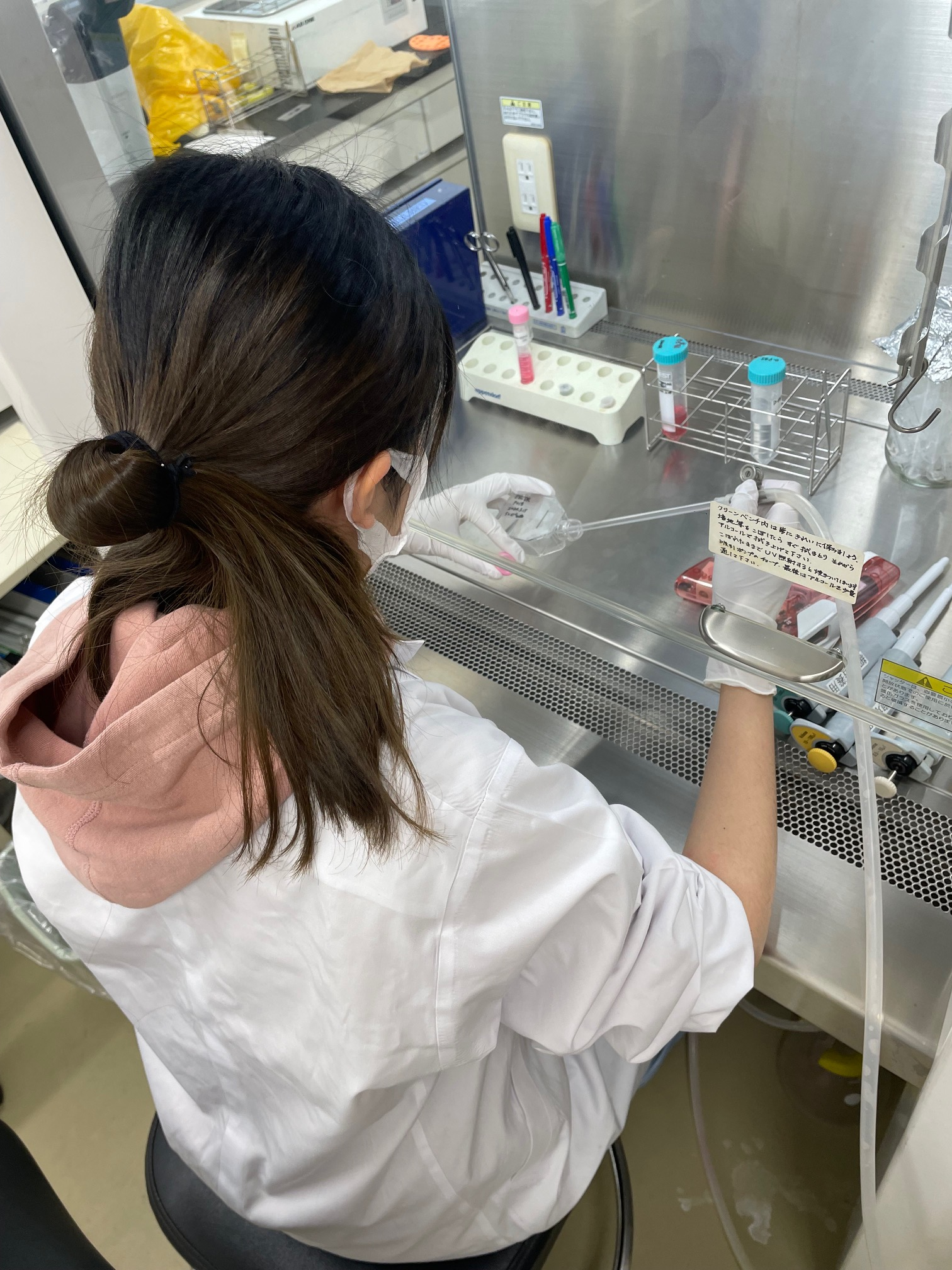

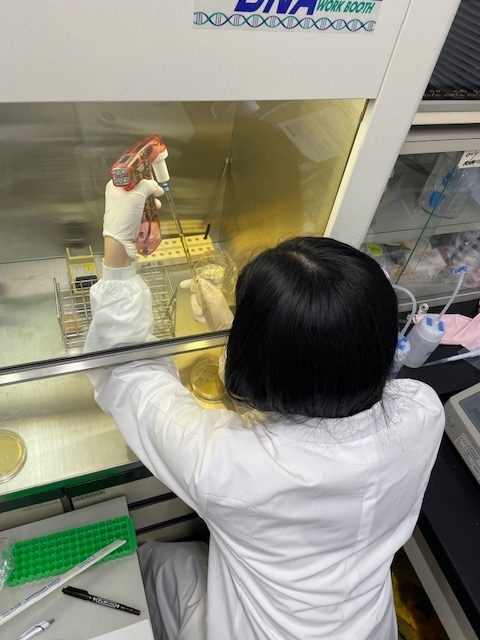

2023年度 第3回 技術セミナー

研究の基礎、特にタンパク質の扱い方を習得する第3回技術セミナーを、春休み期間である3月に4回開催し、研究医コースの6名の学生(1年 3人、2 年 2人、3年1人)が参加してくれました。一通り自分でやってみることに重点を置き、自ら手を動かせるよう、人数分の装置や材料を準備しました。 また、1回の参加者を一人か二人に限定し、より目が届くようにしました。更に、今回も、ほぼ同じ内容を2日で行うコースと3日で行うコースを設け、自分に合った日程を選んでもらいました。その結果、3日コースの人には、余裕をもって実験に取り組めてよかったと言ってもらい、2日コースの人には、効率的に実施できてよかったとの感想をもらいました。

また、1回の参加者を一人か二人に限定し、より目が届くようにしました。更に、今回も、ほぼ同じ内容を2日で行うコースと3日で行うコースを設け、自分に合った日程を選んでもらいました。その結果、3日コースの人には、余裕をもって実験に取り組めてよかったと言ってもらい、2日コースの人には、効率的に実施できてよかったとの感想をもらいました。

実験内容は昨年と同様、培養細胞のcell lysate の調製とタンパク定量、そして、それらを用いてSDS-PAGE からWestern Blotをおこなうというものでした。 全員が、各工程、問題なくスムーズに進めることができ、得られた結果も、ほとんどが見た目も美しく、数値的にもほぼ予想通りで、大成功だったと思います。また、2日目の日程で、クリーンベンチ内での無菌操作による培養細胞の継代を体験してもらいました。すでに培養技術を修得しておられた学生には、病理サンプルのHE染色を体験してもらいました。また、ノートの書き方、ノートの重要性について語ったり、実験を失敗しない工夫などを講師の実体験からお話したりと、今後に役立ちそうな話題を織り込みました。少人数ならではの和気あいあいとした雰囲気の中、無事全工程を終えることができました。

全員が、各工程、問題なくスムーズに進めることができ、得られた結果も、ほとんどが見た目も美しく、数値的にもほぼ予想通りで、大成功だったと思います。また、2日目の日程で、クリーンベンチ内での無菌操作による培養細胞の継代を体験してもらいました。すでに培養技術を修得しておられた学生には、病理サンプルのHE染色を体験してもらいました。また、ノートの書き方、ノートの重要性について語ったり、実験を失敗しない工夫などを講師の実体験からお話したりと、今後に役立ちそうな話題を織り込みました。少人数ならではの和気あいあいとした雰囲気の中、無事全工程を終えることができました。

受講後アンケートでも、「楽しかった」、「興味深かった」、「今後の研究に役立つと思う」、「よい経験ができた」、との意見を多くの方から頂きました。技術セミナーを後輩に勧めたいかの設問に対しては、「是非勧めたい」、「勧めてもよいと思う」といった全回答が好意的で、その理由については、「研究の基礎的知識、操作を学んで体験することができるため」、「研究のための基礎技術について、非常にわかりやすく教えてもらえる」、「自分の分野と重ならないところでも、単純にセミナーが面白い」、「実際に実験できる機会ができたのは意義を感じた」、「研究においてとても為になるから」、などが挙げられていました。大変うれしく、励みになると同時に、今後も質を落とさず、学生に喜んでもらえるセミナーを目指そうと改めて思いました。

今回も、無事執り行えたのは、学生課の方々など、皆さまのおかげと感謝しています。 文責:谷浦

********************************************************************************

2023年度 第4回 輪読会を終えて

去る、1月30日(火) 16:45~、2023年度 第4回 輪読会が開催されました。今回も、6階のサイエンスカフェでの開催となり、Tully’sの菓子とHot Teaを学生課より提供していただきました。参加者は1年生4人と5年生1人の計5人でした。この日、1年生は終日講義がなく、2年生は翌日が難関の試験、4年生は臨床実習の開始直後といずれの学年も集まりにくい状況であった上、外部からの講師による学内講演と時間が被ってしまい、参加者は少数にとどまってしまいました。

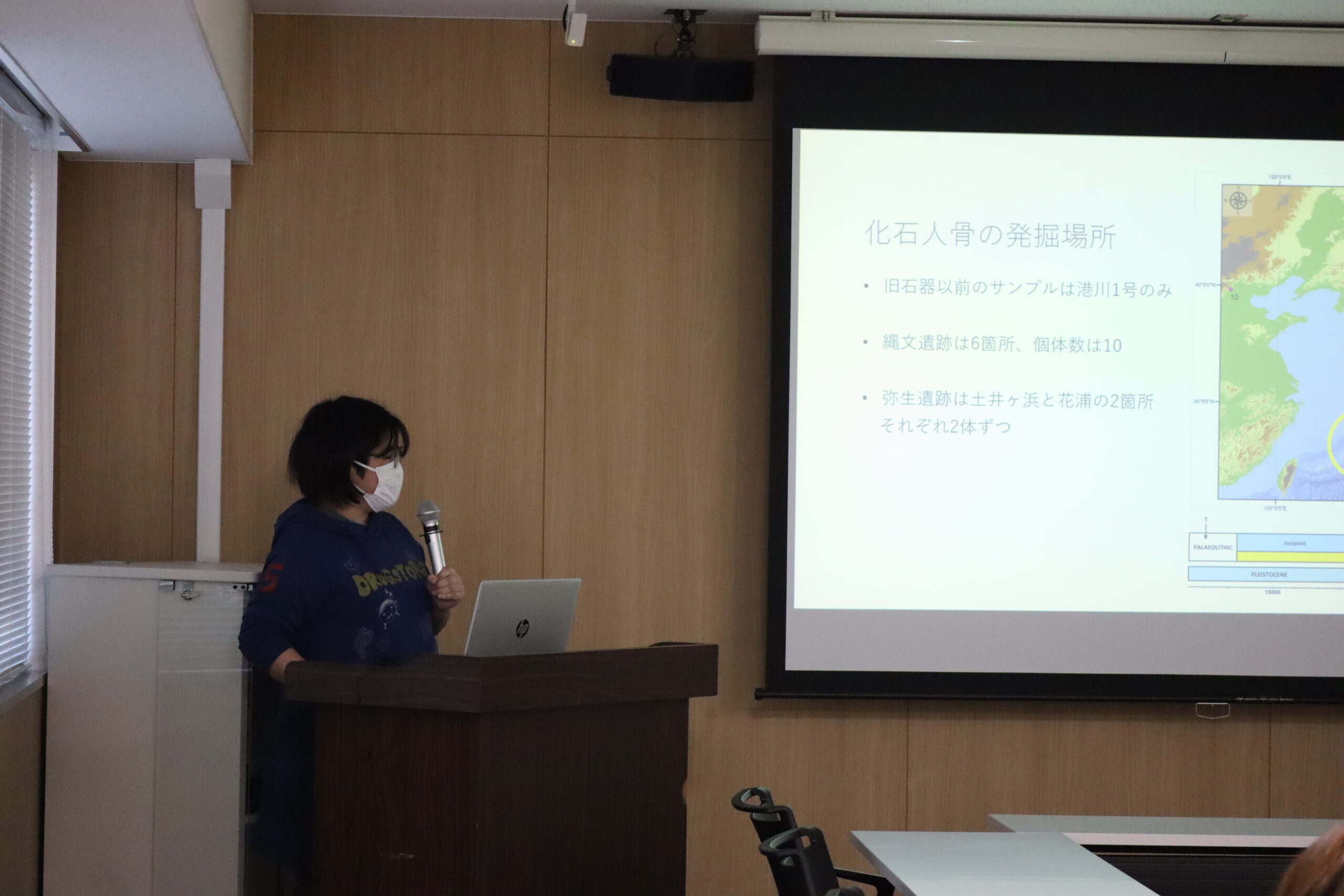

今年度最終の輪読会ということで今回は1年生お二人が発表してくださいました。

発表に先立って、恒例となったAbstract の読み合わせでは、初めてReview を取り上げました。研究を進めるうえでReview を読む機会は多いと思うので、参考になればよいと思います。

一人目の発表は、この日に向けて、かなりの時間をかけて準備してくれた、増田さんが、ご自分の興味のある考古学と医学が交わる内容、Population dynamics in the Japanese Archipelago since the Pleistocene revealed by the complete mitochondrial genome sequences について、解説してくれました。数少ないDNAサンプルを解析することにより日本人のルートを探るという古代と今の技術が結びついた、面白い論文でしたが、実証の難しさが前面に現れていたとも言えます。これまでの輪読会で発表されてきた論文とは系統の違うもので、新鮮でした。

二人目は宮崎さんで、何と今年度2回目の登場です。今回は Incidence of schizophrenia in south-east Incidence of schizophrenia in south-east London between 1965 and 1997 London between 1965 and 1997 という論文で、都会暮らしと統合失調症の発祥の関連を初めて報告したキャンバーウェル調査から発展し、相関がありそうなのに、実際には証明できない(相関がない)という結果になることへの考察を自分の言葉で説明してくれました。テーマとしても面白く、また、学術調査のあり方を考えさせられる内容でした。

発表後に発表者および参加者に感想を求めましたが、一様に、発表をすることで研究への興味がわき、理解が深まった、発表者から刺激を受けて自分も頑張ろうと思った、などと、ポジティブな発言で占められていました。一年生が立派に発表してくれた上、今回の参加者は来年度の発表に意欲的に参加してくれるとのことで、力づけられた輪読会となりました。

来年度も、多くの学生に参加し、楽しんでもらえるよう、企画していこうと思います。

文責:谷浦直子

************************************************************************

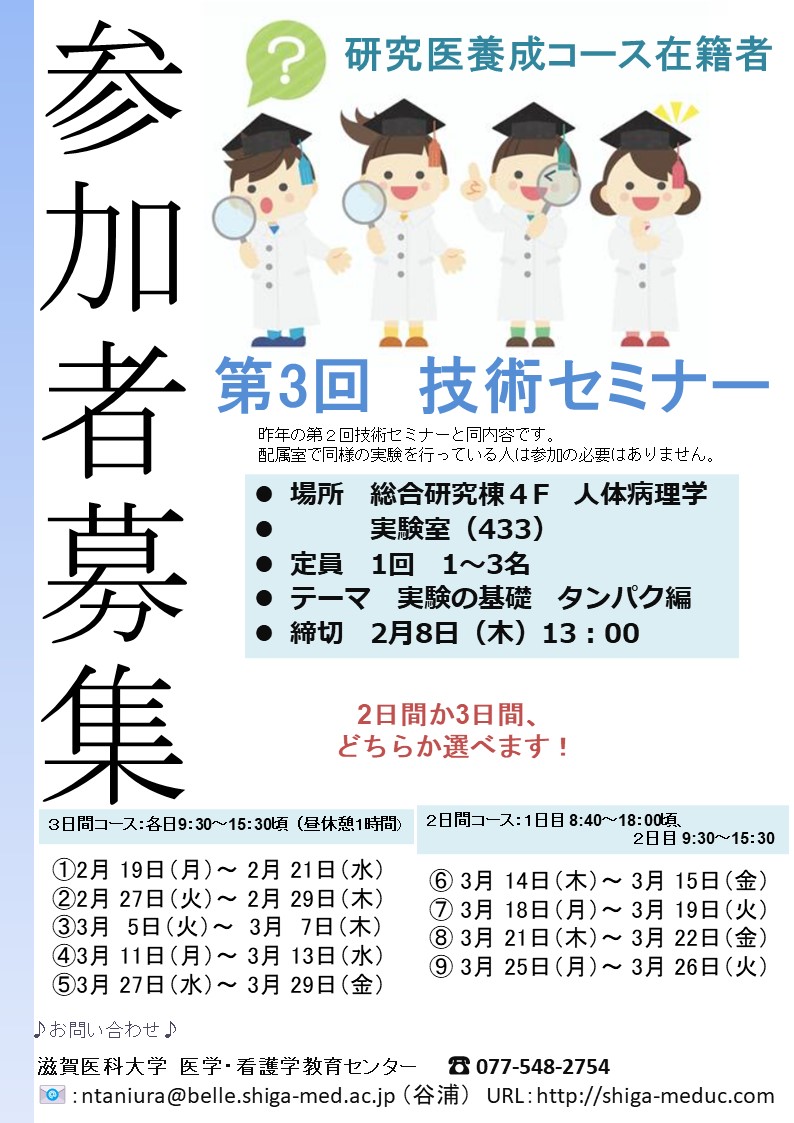

🧪2023年度【研究医養成コース】第3回技術セミナー🧪

「テーマ:実験の基礎 ‘タンパク編’」を開催します。

🔵🔵研究医養成コースに在籍する学生を対象に開催します。🔵🔵

⭐詳 細 ⭐

A: 3日間コース:各日9:30~15:30頃 (昼休憩1時間)

- 2月 19日(月)~ 2月 21日(水)

- 2月 27日(火)~ 2月 29日(木)

- 3月 5日(火)~ 3月 7日(木)

- 3月 11日(月)~ 3月 13日(水)

- 3月 27日(水)~ 3月 29日(金)

B: 2日間コース:1日目 8:40~18:00頃 2日目 9:30~15:30

(昼休憩1時間取りますが、遅くなることがあります)

- 3月 14日(木)~ 3月 15日(金)

- 3月 18日(月)~ 3月 19日(火)

- 3月 21日(木)~ 3月 22日(金)

- 3月 25日(月)~ 3月 26日(火)

◆対 象:研究医養成コースに在籍する低学年学生

◆定 員:1回につき2~3人

🥼詳しくは当センターまでご連絡ください。

******************************************************************************