医学・看護学教育センター

Education Center

for Medicine and Nursing

イベント

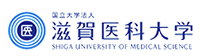

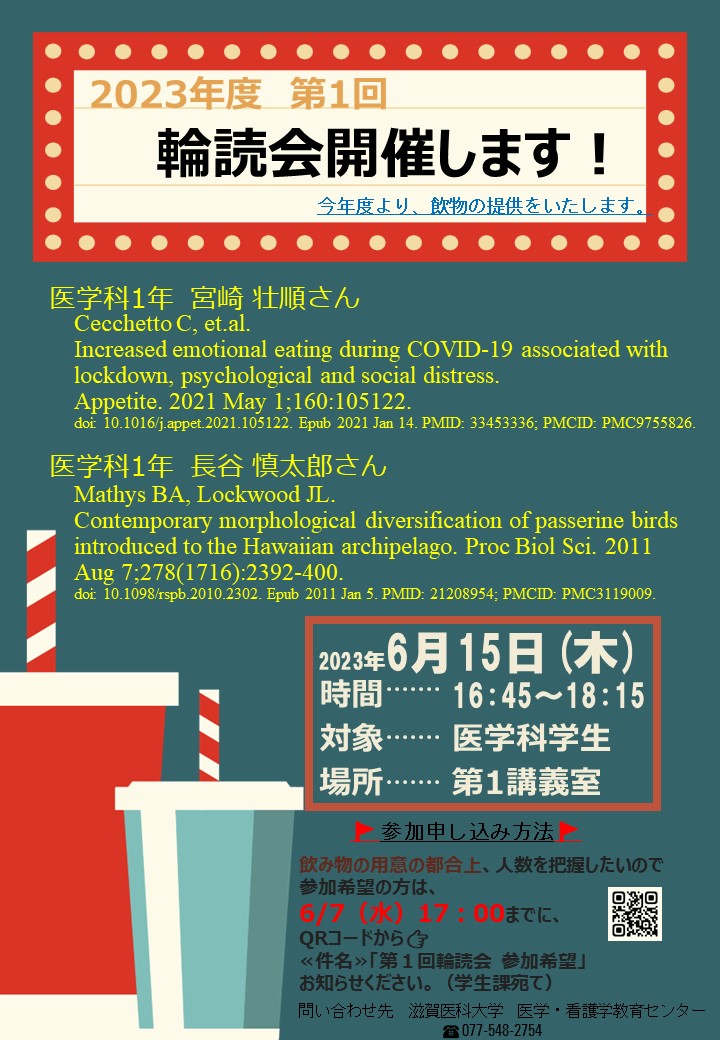

2023年度 第1回 輪読会を終えて

去る、6月15日(木) 16:45~、2023年度 第1回 輪読会が開催されました。今回から、飲み物の提供が可能となり、Tully’s coffee の Hot coffee と Ice Tea を用意していただきました。参加者は1年生13人、3年生と5年生が各1人の計15人。2年生が解剖の試験前日で参加が困難な状況であったことを考えると、まずまずではなかったでしょうか。

冒頭10分を使って、恒例となった論文Abstract の読み合わせを行いました。 “Low levels of monkeypox virus-neutralizing antibodies after MVA-BN vaccination in healthy individuals.” Zaeck LM, et. al. ; Nat Med. 2023 Jan;29(1):270-278. 今回は1年生にも親しみやすそうな題材を選んでみました。

一人目の発表は、1年生の宮崎壮順さんで、Cecchetto C, Aiello M, Gentili C, Ionta S, Osimo SA. Increased emotional eating during COVID-19 associated with lockdown, psychological and social distress. Appetite. 2021 May

という、非常に身近で興味ある題材の論文を紹介してくれました。スライドがカラフルでデザイン性があり、内容がわかりやすく、堂々とした発表でした。

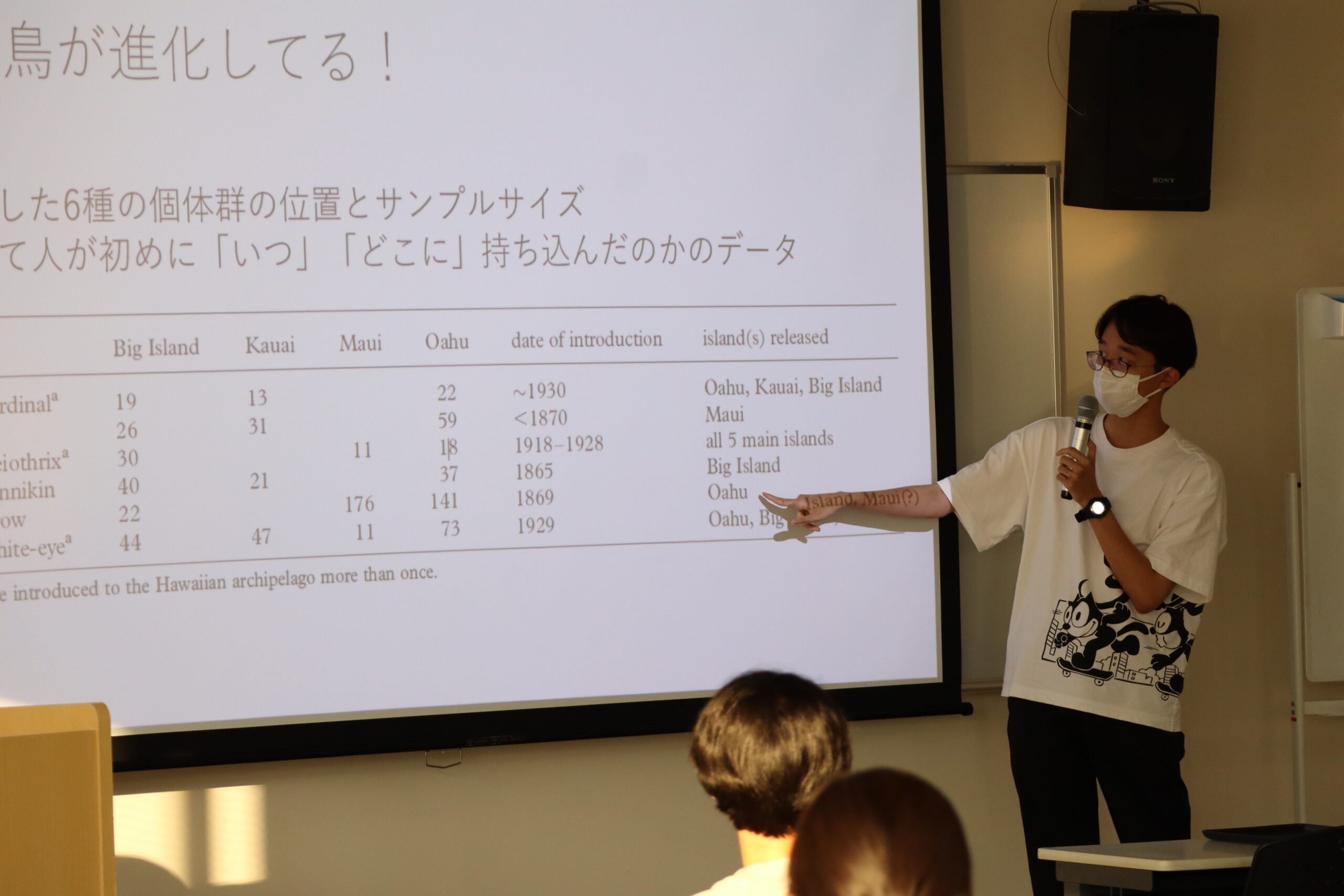

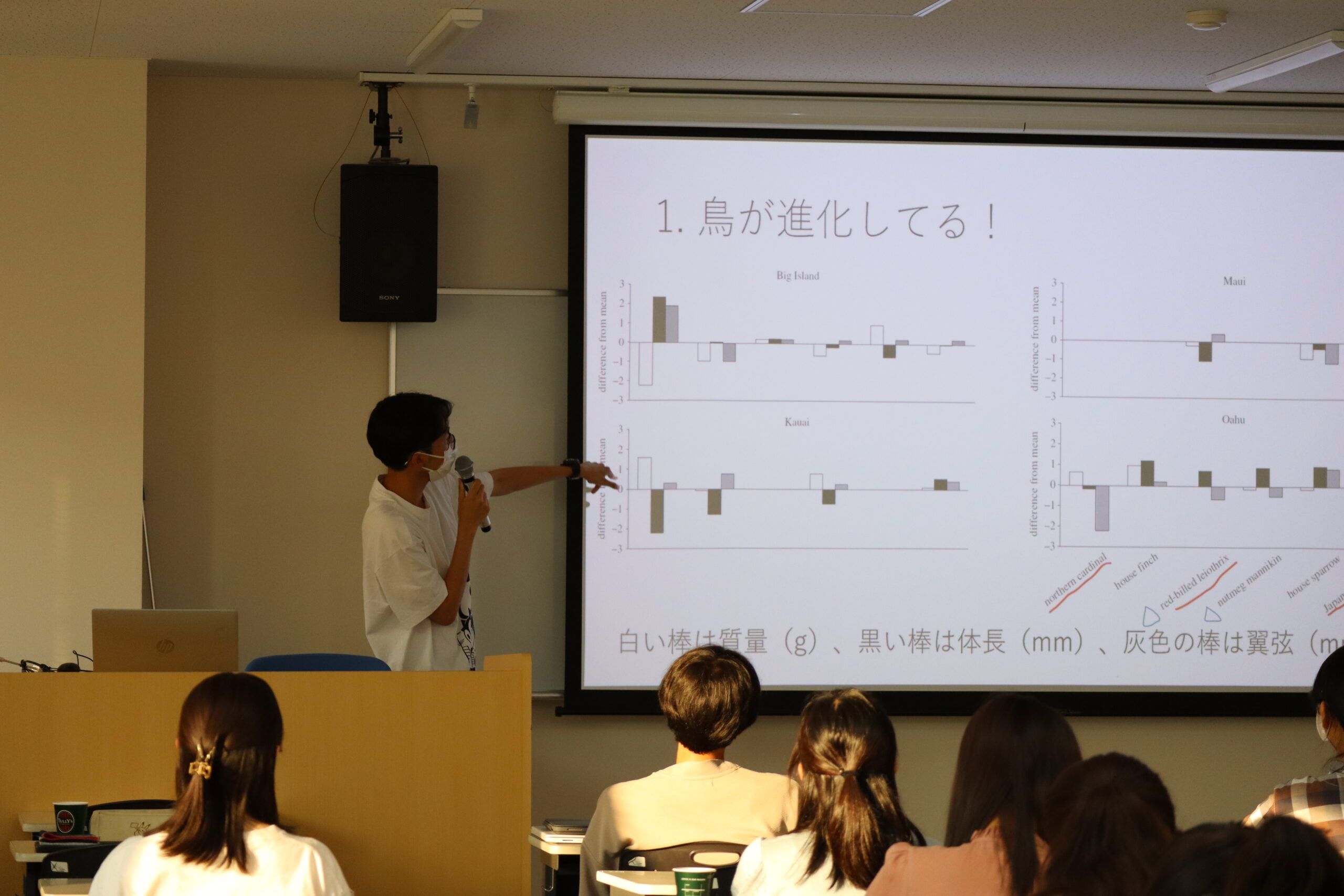

二人目は、同じく1年生の長谷慎太郎さんがMathys Blake A. and Lockwood Julie L. 2011Contemporary morphological diversification of

passerine birds introduced to the Hawaiian archipelagoProc. R. Soc. B.278 2392–2400 という、生態系についての発表をしてくれました。この輪読会では珍しいテーマではありましたが、背景から詳しく説明してくれた上、わかりやすく発表されたので、みんなよく理解できていたと思います。スライドもわかりやすく、立派な発表でした。

それぞれの発表後に行われた、視聴側の学生さんとの質疑応答により、理解がより深まったものと思われます。発表の時間の目安は伝えてありましたが、当日、時間制限をかけなかったことから、お二人とも長めの発表となりました。時間が押してしまって、質疑応答に十分な時間をさけなかったので、次回からは気を付けようと思います。

次回の輪読会は夏休み期間ですので、今回参加がなかった2年生にも、また、研究医コース以外の学生さんにも多く参加を呼び掛けていこうと思います。嬉しいことに、発表を希望する学生さんが続々と応募してきてくれています。輪読会を益々盛り上げていけたらと思います。

文責:谷浦 直子

****************************************************************************************

2023年度【研究医養成コース】第1回技術セミナー

「テーマ:実験の基礎 ‘基本のき’」を開催します。

🔵🔵研究医養成コースに在籍する学生を対象に開催します。🔵🔵

⭐詳 細 ⭐

◆対象者:研究医養成コースに在籍し、

◆概 要:実験に際して最低限理解しておくべき注意事項を確認後、

「測定容器の目盛りの読み方」、「マイクロピペットの使い方

(正しい使い方、

「タンパク定量」などの実技演習を予定しています。

👉詳細はe-learning の第1回技術セミナー資料を参考にしてください。

◆日 程: 5月17日(水)~6月16日(金)の期間

木曜の4限 および 火曜、水曜、木曜、金曜の5限

一回につき2~3人の予定

🚩詳しくは当センターまでご連絡ください。

**********************************************

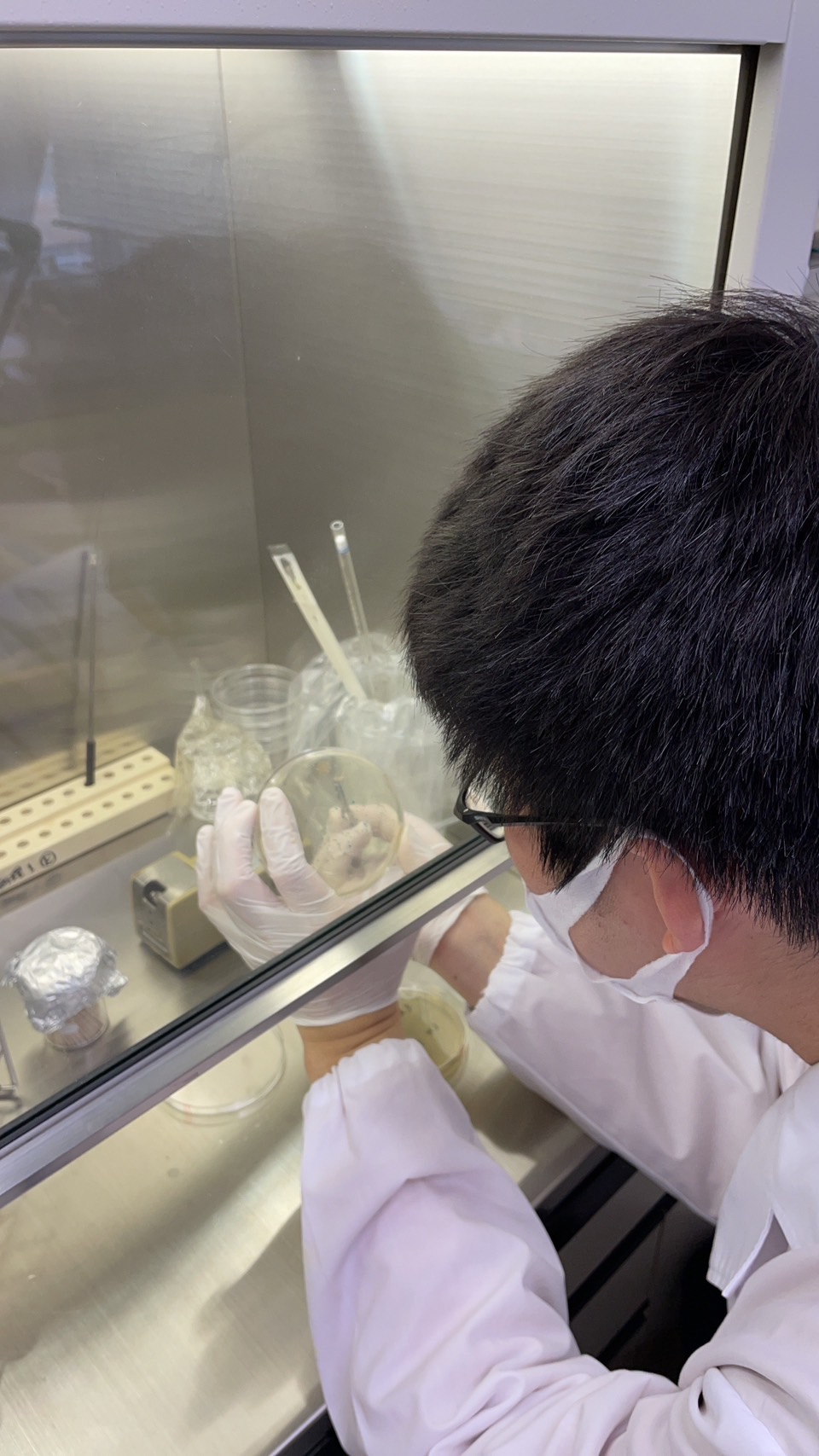

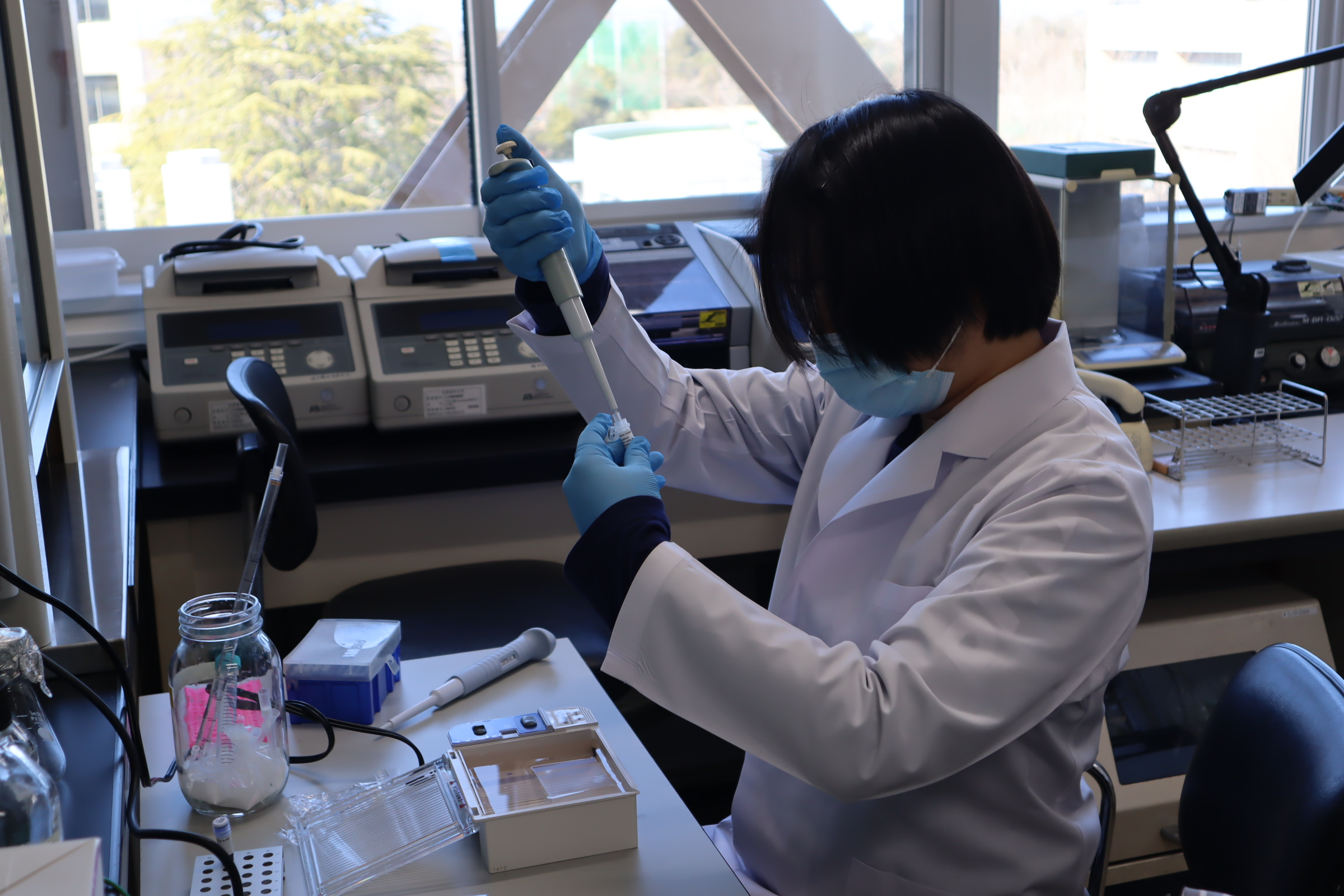

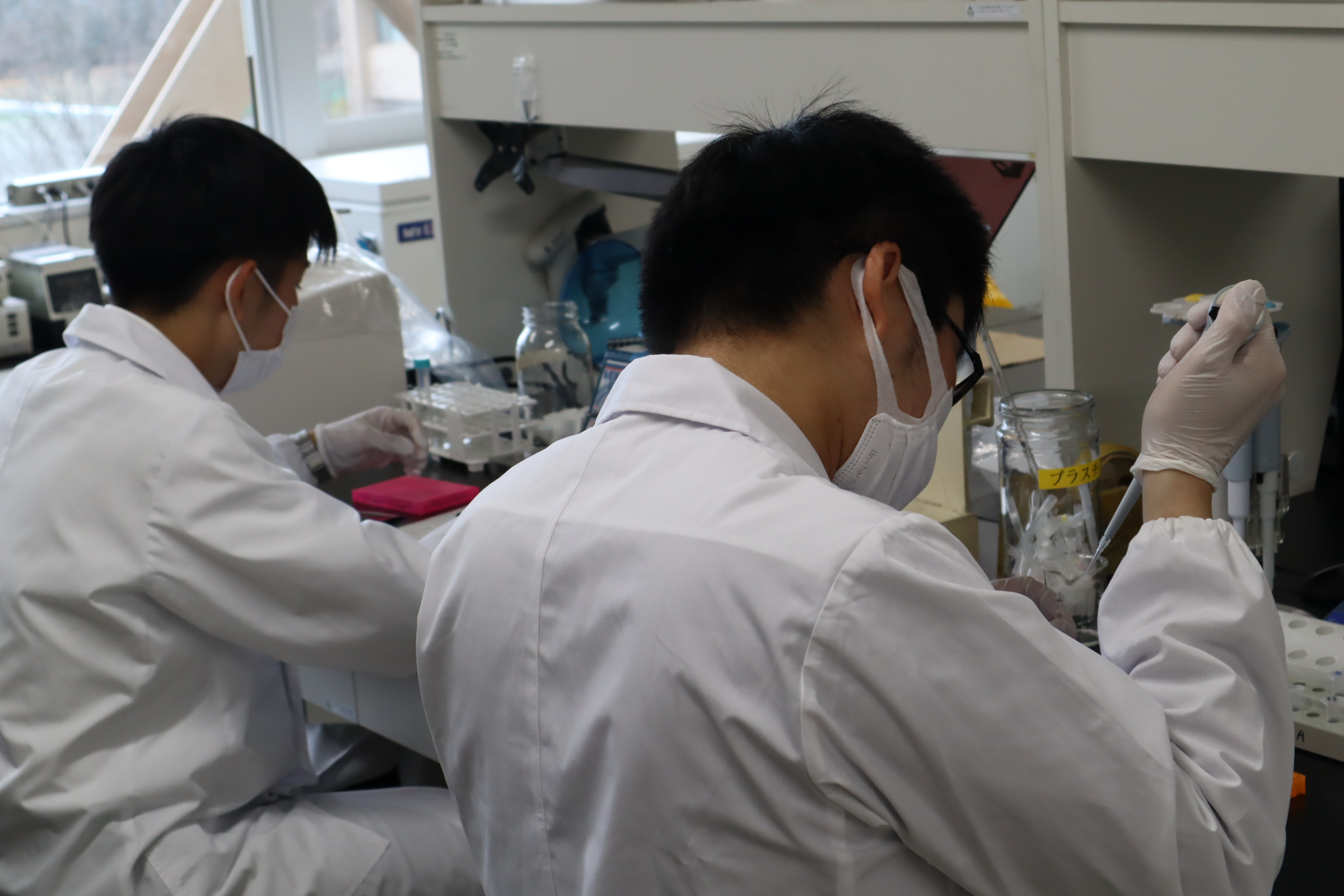

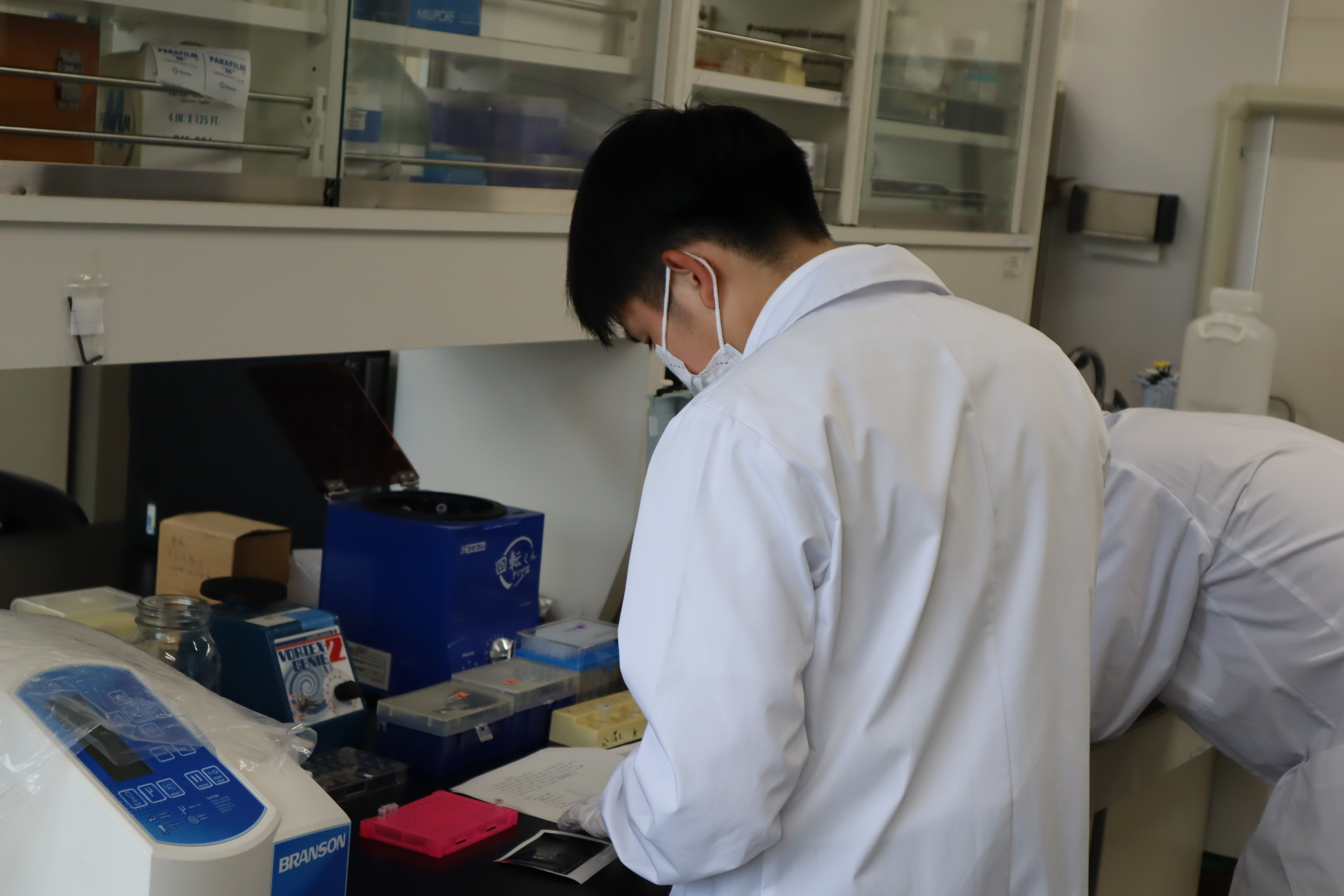

2022年度 第3回 技術セミナー

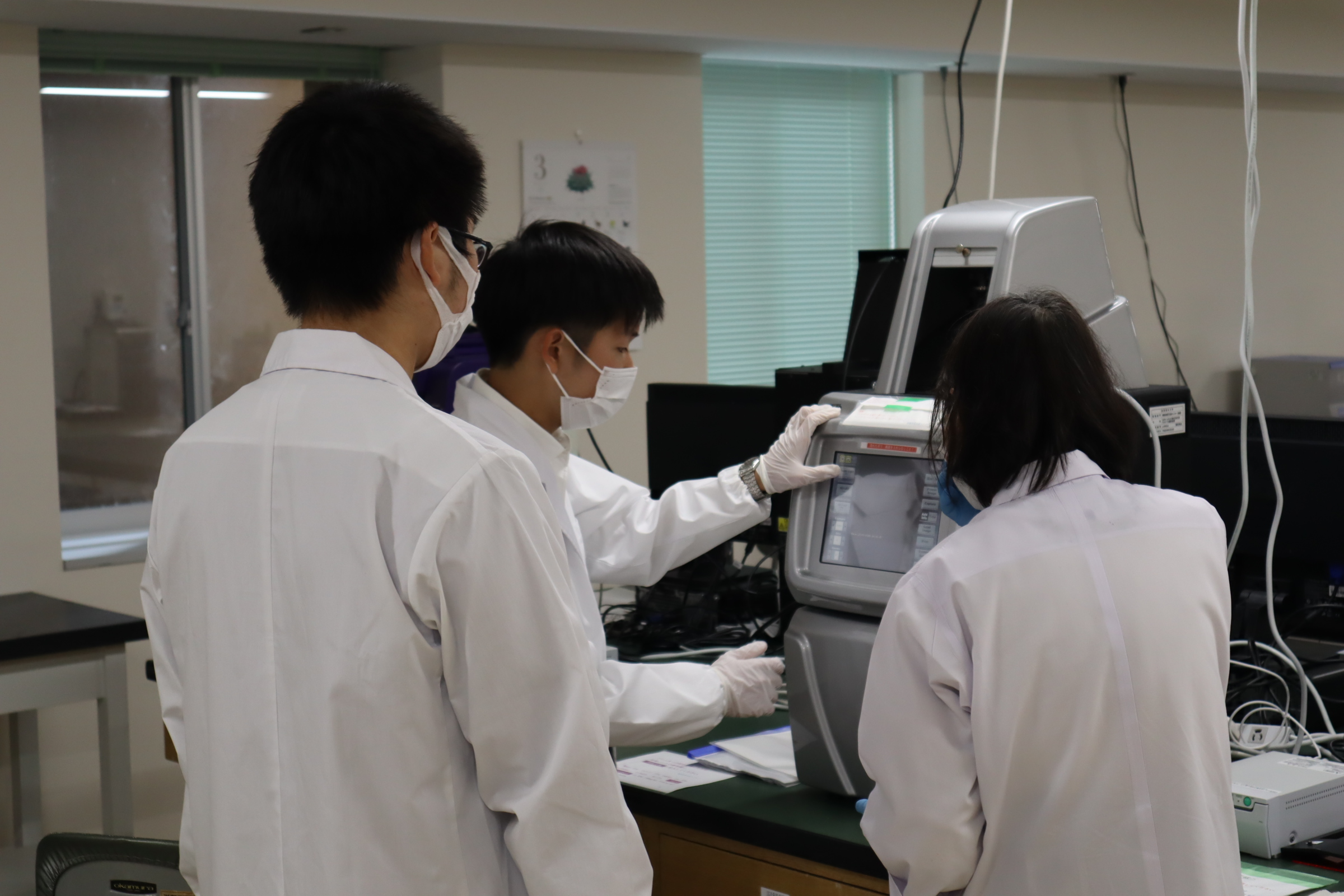

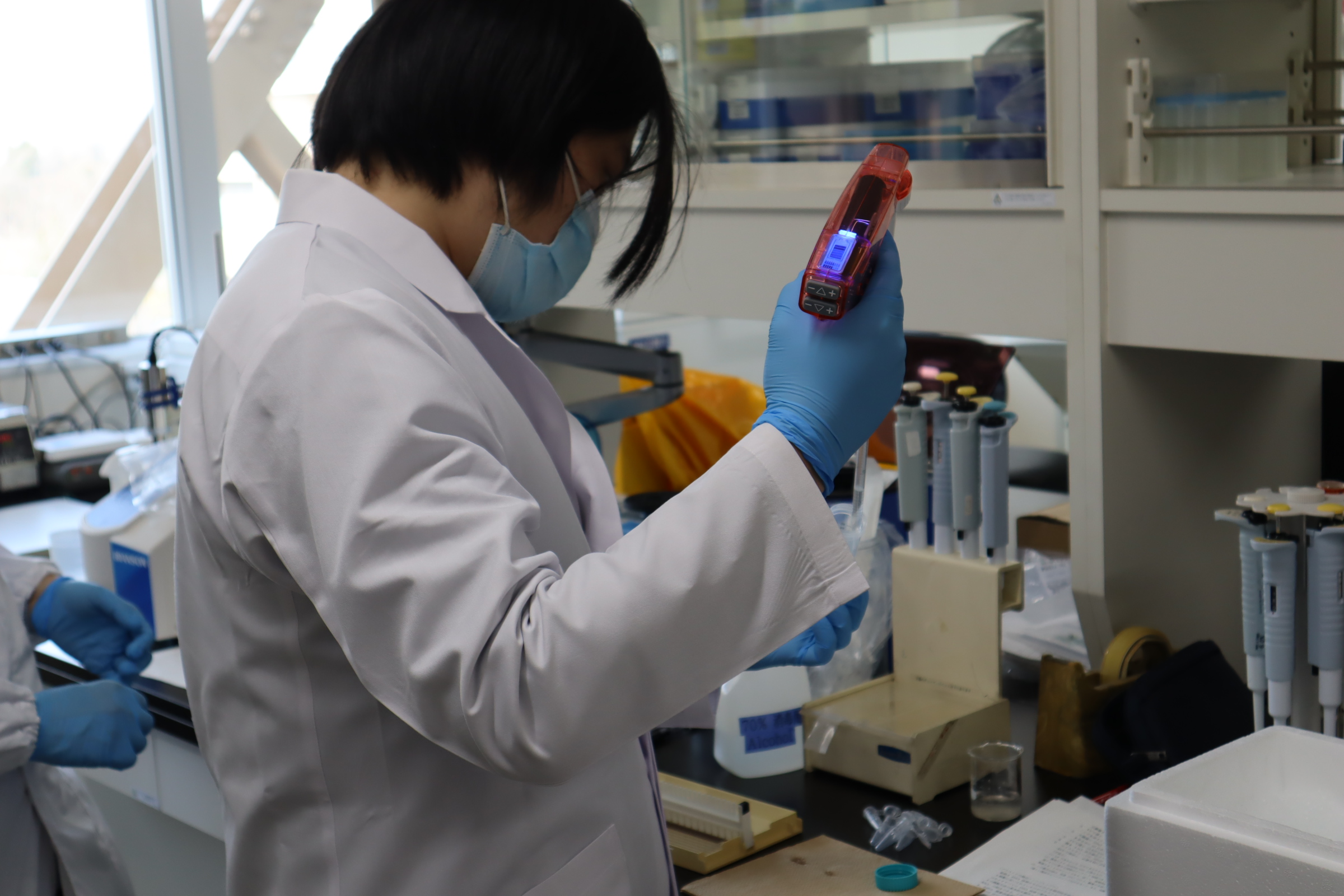

研究の基礎、特に核酸の扱い方を習得する第3回技術セミナーを、春休み期間である3月の、1回目は6日と8日、2回目は13日と16日に行いました。 今回新規の内容で、遺伝子組み換え実験として承認された内容に沿うもので、受講希望者は実験従事者への登録が必要で、事前研修として90分間のビデオ視聴が課されましたが、それでも研究医コースの4名の方(1年 1人、2 年 3人)が参加してくれました。参加者はいずれも今年度の技術セミナーを1回または2回体験した方々でした。今回、工程が多くタイトな日程でした。2日目前日の作業はこちらで行いははしましたが、その部分も2日目に体験できるようにし、より実践に役立つセミナーを目指しました。

今回新規の内容で、遺伝子組み換え実験として承認された内容に沿うもので、受講希望者は実験従事者への登録が必要で、事前研修として90分間のビデオ視聴が課されましたが、それでも研究医コースの4名の方(1年 1人、2 年 3人)が参加してくれました。参加者はいずれも今年度の技術セミナーを1回または2回体験した方々でした。今回、工程が多くタイトな日程でした。2日目前日の作業はこちらで行いははしましたが、その部分も2日目に体験できるようにし、より実践に役立つセミナーを目指しました。

実験内容は培養細胞のRNAの調製, RT-PCR, CCD1 fragment PCR, PCR産物の精製、TA Vector への subcloning、形質転換、プラスミド精製(Mini prep)、そして、制限酵素によるinsertの確認、というもので、加えてコンピーテントセルの作り方を体験したり、プレートを作ったり、アガロースゲルを作ったりと、一連の研究に必要な技術を体験してもらいました。1回に2人と人数を絞ったことで、細部にも目が届き、対応できたかと思います。また、お互いに助け合ったり、アドバイスをしてあげたりと、よい関係が築けたように見られました。初めての内容であった上、承認待ちで予備実験の時間が限られた中での開催でしたが、無事全工程を終えることができました。

受講後アンケートでも、楽しかった、興味深かった、今後の研究に役立つと思う、有意義だった、疑問点も(説明により)その都度解消されてよかったとの意見を頂きました。

学生さんからの声により、来年度、この内容は第2回(夏休み)に行い、第3回でタンパク質を扱うよう、変更しようと思っています。

無事執り行えたのは、年度末の忙しい時期にもかかわらず、学生課の方々など、皆さまがご支援くださったおかげです。感謝しています。来年度も多くの学生さんに研究を楽しんでもらえるよう、尽力してまいります。

文責:谷浦直子

****************************************************************************************************************************

2023年2月10日 / イベント

2022年度【研究医養成コース】第3回技術セミナー

「テーマ:実験の基礎 ‘実験の基礎 DNA編’」を開催します。

🔵🔵研究医養成コースに在籍する学生を対象に開催します。🔵🔵

🔵🔵今回もたくさんの学生さんに体験していただきます🔵🔵

⭐詳 細 ⭐

◆対象者:研究医養成コースに在籍する1・2年生

(希望する場合はそれ以外の学年でも可)

事前にWeb Classにて病原体等取扱講習会を視聴できる人。

◆内 容:培養細胞から得たDNAを鋳型として、特定のタンパクをコードするDNAをPCRによって増幅し、

プラスミドに組み入れてクローニングを行い、プラスミドのミニプレを行います。

プレートの作り方、コンピーテントセルの作り方、アガロースゲルの作り方等、できる限り

体験していただこうと思います。

◆日 程: 3月1日(水)~3月31日(金)の学生が希望する連続しない2日間。

菌の培養に要する時間が必要なので中1日以上空ける必要があります。

かなり離れていても構いません。

◆時 間:2日間とも9:30~17:00

昼休憩を1時間程度とります。進行具合により終了時間が前後することがあります。

◆申込締切:【2月17日(金)13:00】締切厳守

📢📢詳しくは当センターまでご連絡ください。

2023年2月10日 / イベント

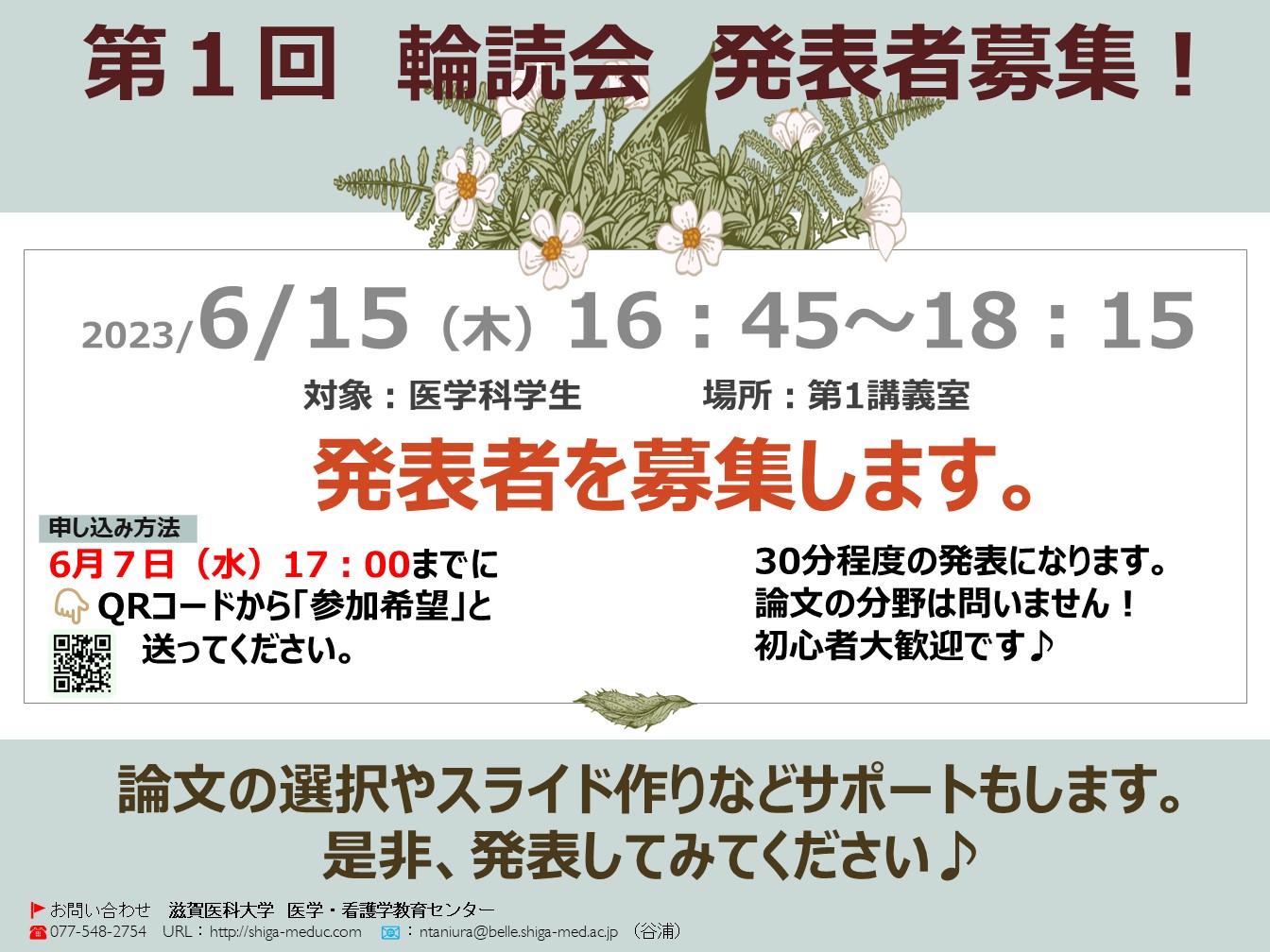

2022年度 第5回輪読会を終えて

今年度最後となる第5回 輪読会を1月31日(火) 16:30より開催しました。開催に当たって発表者を募集した際、5年生の須賀さんがすぐに名乗りを上げてくださいました。また、その後、対外的な発表を控えた4年生の徳田さんが、その前哨戦として英語での発表を申し出てくださり、今回も充実した内容が揃いました。

恒例になりつつあるAbstract の読み合わせを、司会者の方から提示させていただきました。今回は、“Cell” の今年1月に掲載された、コロナウイルスの亜型がスパイク変異によって抗体回避する深刻な脅威について警鐘を鳴らす論文のAbstractを紹介しました。

一人目の発表者は、5年生の須賀弘篤さんで、 Kuroda, Sachiko and Isamu Yamamoto, “Workers’ Mental Health, Long Work Hours, and Workplace Management: Evidence from workers’ longitudinal data in Japan,” RIETI Discussion Paper, No.16-E-017, Research Institute of Economy, Trade & Industry, 2016 を紹介してくれました。我々社会人はもちろん、学生さんも近い将来直面する労働時間とメンタルヘルスに関する話題は、身近で興味深い内容でした。統計の取り方によって結果が変わってくるため、条件が大切だということがわかり、また、働き方の意識改革を惹起する意味でも有益な発表でした。

一人目の発表者は、5年生の須賀弘篤さんで、 Kuroda, Sachiko and Isamu Yamamoto, “Workers’ Mental Health, Long Work Hours, and Workplace Management: Evidence from workers’ longitudinal data in Japan,” RIETI Discussion Paper, No.16-E-017, Research Institute of Economy, Trade & Industry, 2016 を紹介してくれました。我々社会人はもちろん、学生さんも近い将来直面する労働時間とメンタルヘルスに関する話題は、身近で興味深い内容でした。統計の取り方によって結果が変わってくるため、条件が大切だということがわかり、また、働き方の意識改革を惹起する意味でも有益な発表でした。

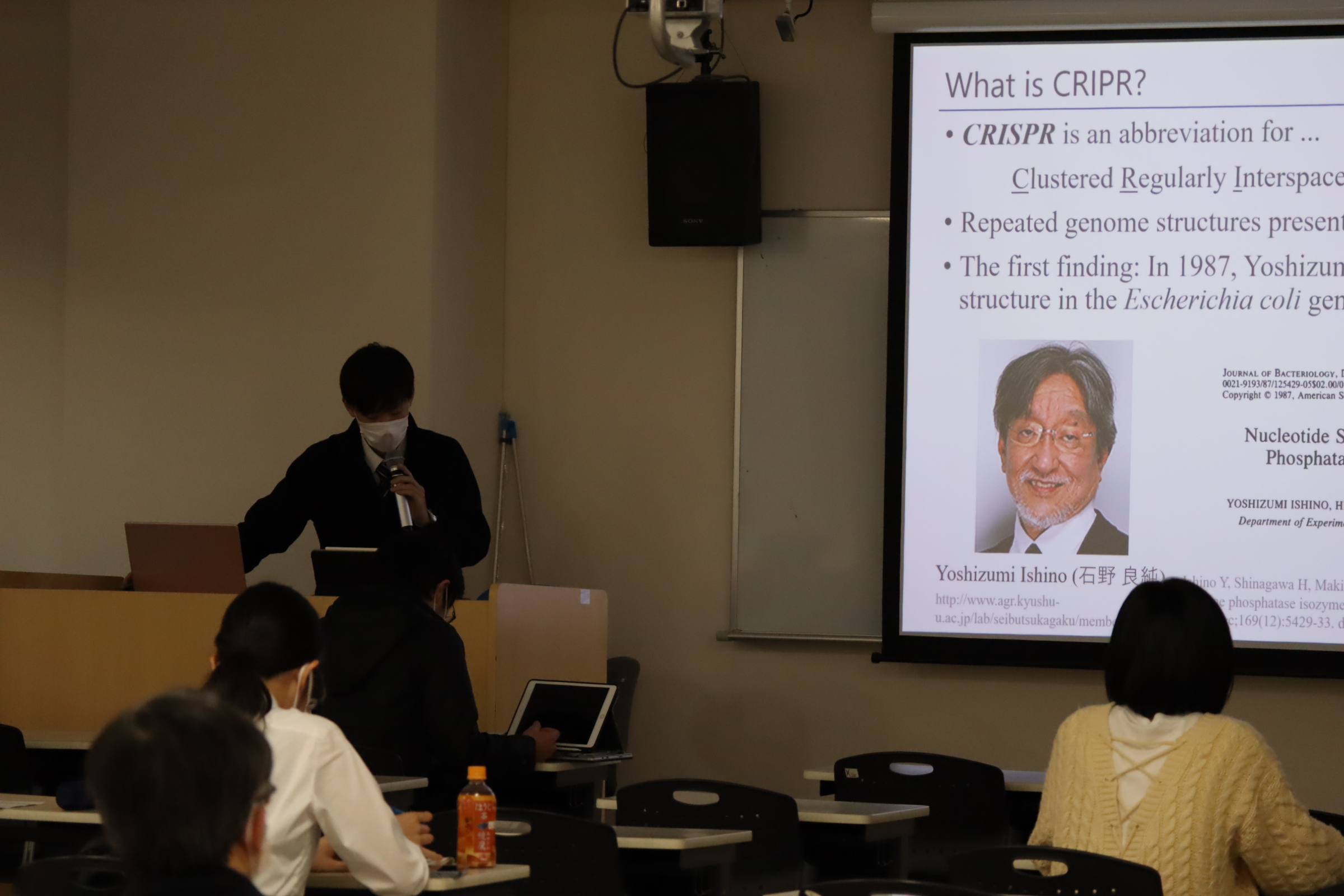

二人目の発表者は4年生の徳田裕人さんで、CRISPR/CAS9 について “Scientifc Background on the Nobel Prize in Chemistry 2020 ‘A TOOL FOR GENOME EDITING’”を資料として紹介してくれました。その画期的なアイデアがもたらした科学の発展についての紹介と、ご自分の研究をつなげ、更に倫理的制約について述べられました。英語も明瞭で速さ、トーンともに聞きやすく、学生の皆さんも言語の壁を感じることなく楽しめたのではないかと思います。

二人目の発表者は4年生の徳田裕人さんで、CRISPR/CAS9 について “Scientifc Background on the Nobel Prize in Chemistry 2020 ‘A TOOL FOR GENOME EDITING’”を資料として紹介してくれました。その画期的なアイデアがもたらした科学の発展についての紹介と、ご自分の研究をつなげ、更に倫理的制約について述べられました。英語も明瞭で速さ、トーンともに聞きやすく、学生の皆さんも言語の壁を感じることなく楽しめたのではないかと思います。

発表後の質疑応答も活発に行われ、それによって参加者は更に理解を深め、共感を得ることができました。発表者、参加者の皆さんに感想を求めたところ、違う分野への興味の広がりや、人前での発表体験の貴重さ、また、発表を聞いて芽生える意欲などを聞くことができました。輪読会の意義を感じ、来年度もしっかり続けていこうと意を強くしました。

(文責:谷浦)

2022年12月27日 / イベント

2022年度 第4回輪読会を終えて

今年度4度目の輪読会を12月7日(水) 16:30より開催しました。今回は発表希望者がおらず、向所先生の特別講演となりました。

まずは恒例のAbstract の読み合わせで、アルツハイマー病に関与する分子経路を、ヒトと神経再生可能なゼブラフィッシュのアミロイド毒性モデルとをトランスクリプトミックデータで比較する論文を取り上げました。キーになる単語を知っている必要がありますが、英語は読みやすかったかと思います。

向所先生の特別公演は「論文の読み方とプレゼンのコツ」、特に、プレゼンの意味や重要性、成功するための秘訣を学生さんと対話する中で、みんなで考えていきました。プレゼンは自分の意見が人に伝わらねば意味がありません。伝えるためにはスライドの工夫も必要ですが、わかりやすさを追求し、自信をもって明白に発言することが大切で、そうするためには、練習を重ねることに尽きます。学生さんにとっては、対話型双方向の講演で、疑問に直接答えていただけたり、投げかけられた問に答えたりすることで、発表に対する姿勢が鮮明になったのではないかと思います。

この講演を、これからのプレゼンテーションに是非、生かして頂きたいと思います。

(文責:谷浦)