医学・看護学教育センター

Education Center

for Medicine and Nursing

新着情報

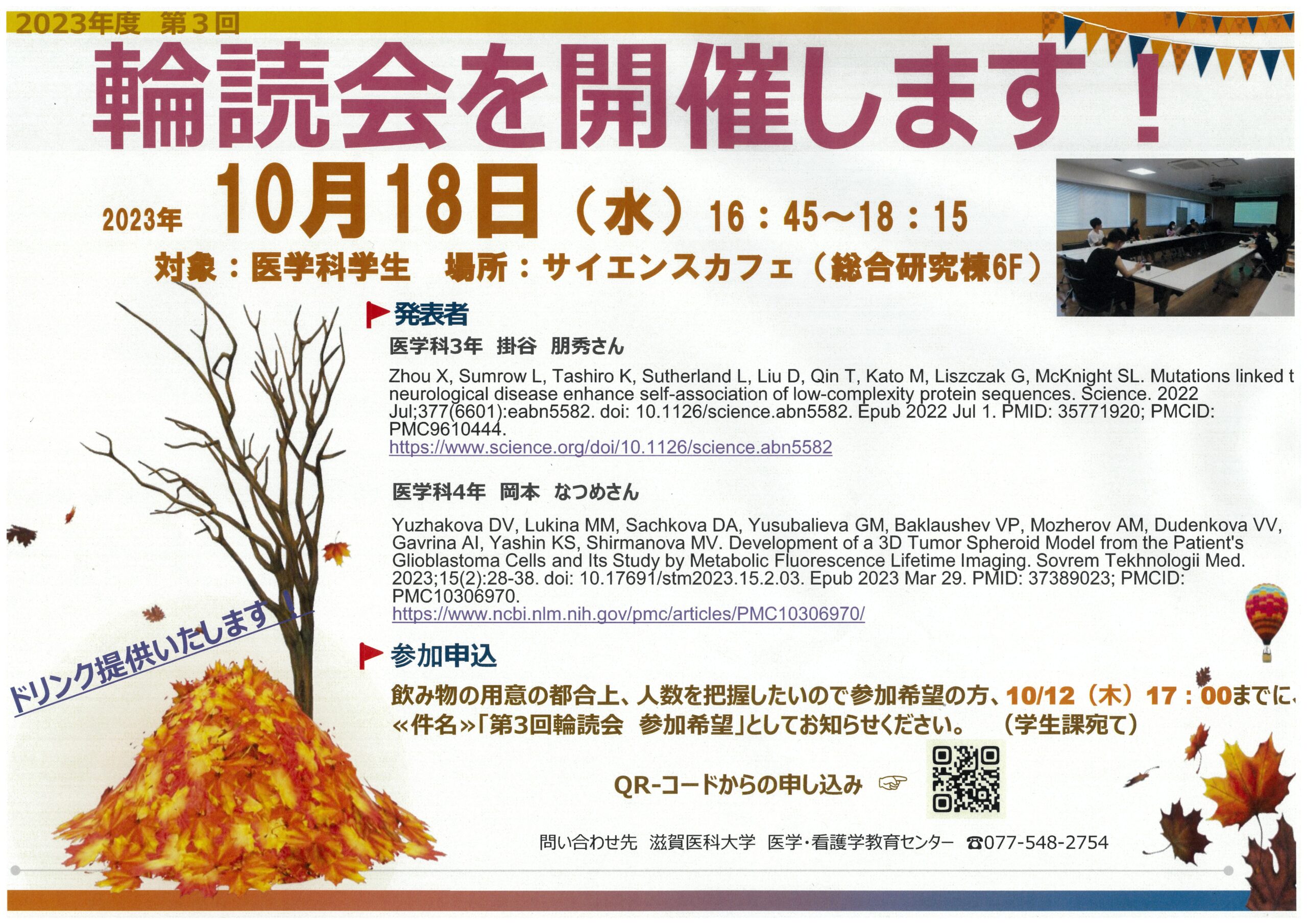

2023年度の「学内で地域医療の体験ができる」課外授業シリーズ第三弾!

を開催します。

今年度の最終企画となります。皆様が主役となって診療に

トライしてみましょう✨事前に申し込みをしてください。

詳しくは、下記をご確認ください。

🟠🟠第三弾「実践交流会」🟠🟠

「”聴くと話す”のサイエンスとアート~OSCE対策から

デキレジまでの道のり」

🟠日 程:①11月23日(木・祝)14:00~ 19:30

(交流会:17:30~19:30)

🟠講 師:浅井東診療所 所長 松井 善典 先生

大津ファミリークリニック 院長 中山 明子先生

浅井東診療所 指導医 宮地 純一郎先生

弓削メディカルクリニック/滋賀家庭医療学センター

教育部門担当指導医&本部長 中村 琢弥先生

🟠対 象:滋賀医科大学医学科・看護学科学生、研修生

🟠場 所:アーバンホテル南草津

🟠申 込:当センターへメールで申し込みをしてください。

件名に【第三弾】参加希望として、お名前・学年を記載して申し込みしてください。

受付は10/10(火)~11/15(水)13:00まで(定員になり次第締切ます。)

**********************************************************************

共用試験OSCEの法制化等、社会

目指したいと考えています。

昨年度実施の講習会から情報をアップデートして実施予定で

🟢詳細🟢

★日 時:2023年9月27日(水) 18時15分~19:15(1時間程度)

ハイブリット方式(対面とZoom配信)

★講 師:当センター 副センター長 伊藤 俊之 教授

北原 照代 特任准教授

宮澤 伊都子 特任助教

★内 容:

1) 診療参加型臨床実習をとりまく近年の医学教育の動向

(臨床実習後OSCE の国家試験化 等)

(本学でのPost-CC OSCE 実施結果から⾒えるもの 等)

3)臨床実習を通じて学⽣が⾝に着ける能⼒と評価⽅法

(臨床⼿技指導の分担/シミュレータ活⽤ 等)

👉お問い合わせ先:学生課学生教育支援係

******************************************************

今年度第一回目の「学内で地域医療の体験ができる」課外授業シリーズ2023 第一弾!は、2023年8月31日(木)

18:00から開催されました。今年度は、例年共催をしていただいている滋賀県医師キャリアサポートセンターのほかに

一般社団法人 日本プライマリケア連合学会学会 滋賀県支部、NPO法人 滋賀医療人育成協力機構との共催で開催する

ことになりました。

第一弾!の講師に浅井東診療所 所長の松井善典先生をお迎えしました。昨年度までコロナ禍と

いうこともあり、Zoomやオンデマンド配信をしていましたが、今回は対面のみ開催となり松井先生の

お話しを直で聴ける機会となりました。臨床では、患者さんとのコミュニケーションを取って、

理解を得られていくことが大切で、コミュニケーションスキルを上達させるには、どうしたら

いいのか?という臨床でのお話しや、学生の皆さんの興味のあるOSCEの話などお話しして

いただきました。学生さんからの質問も質問や疑問も途切れることがなく、時間の許す限り

お答えいただきました。

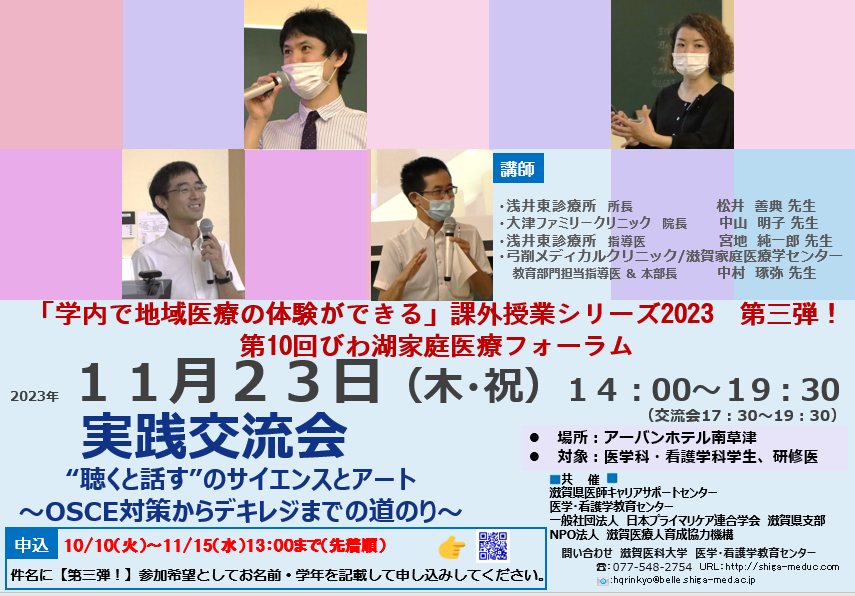

📢📢今回の第一弾!をプレ講義とし、9月末には第二弾!で連続講座として開催予定です。

ランチ🍱を提供することから、事前申し込みとなっております。是非、参加してください。

🚩詳細🚩

🔴9月25日(月)11:00~ 大阪医科薬科大学病院 三澤 美和先生

「かの日の野球少年へ ~学校に行けない思春期たちとともに歩く 地域の医療~」

司会 5年生 永福 大暉

🔴9月27日(水)11:00~ 亀田総合病院 西 明博先生

「〜Cancer journeyを共に歩む〜 家庭医だからこそできるがん患者との関わり」

司会 浅井東診療所 所長 松井 善典先生

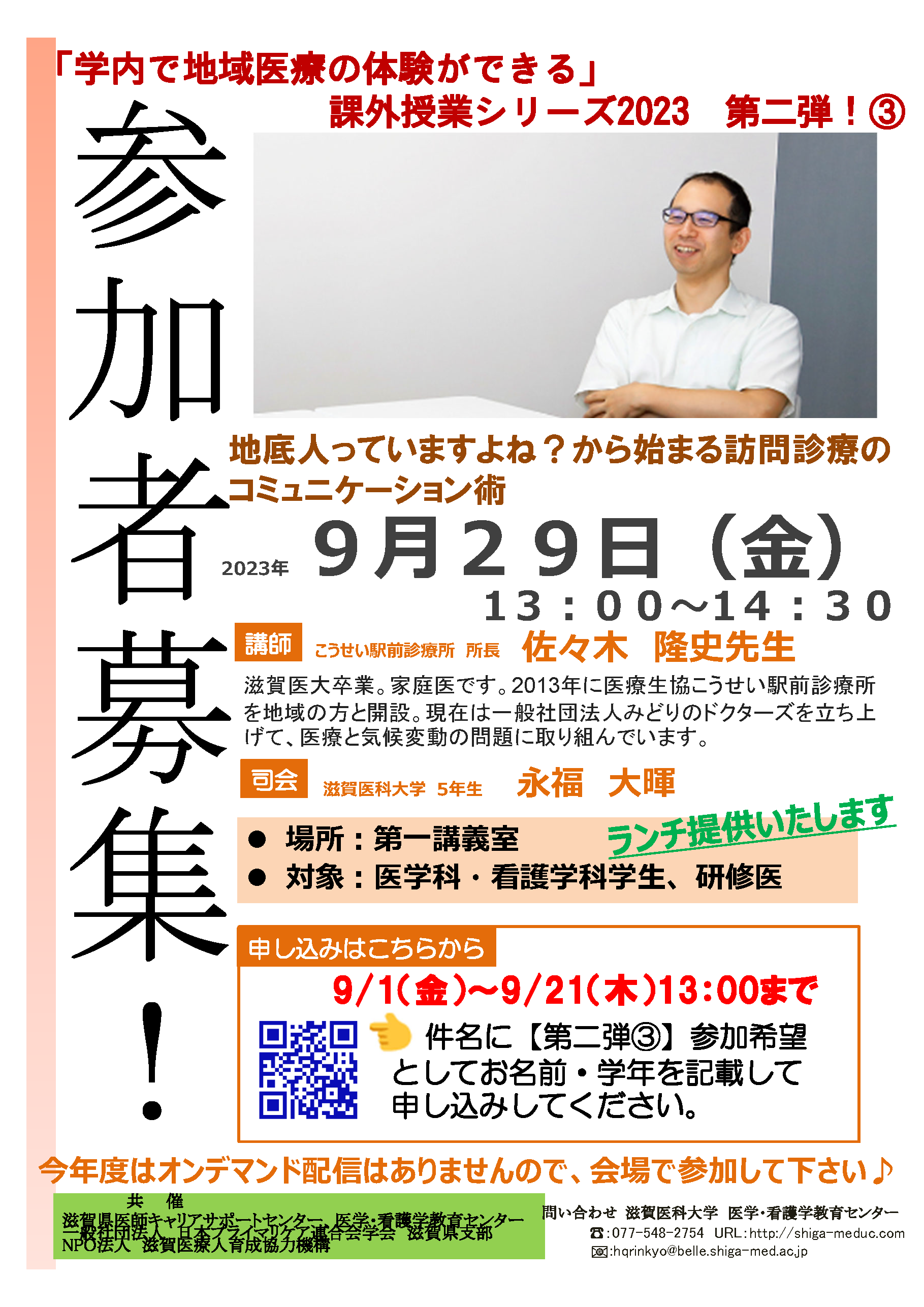

🔴9月29日(金)13:00~ こうせい駅前診療所 所長 佐々木 隆史先生

地底人っていますよね?から始まる訪問診療のコミュニケーション術

司会 5年生 永福 大暉

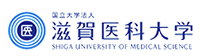

2023年度の「学内で地域医療の体験ができる」課外授業シリーズ第二弾!

を開催します。

夏休みの最終週、3回開催いたします。すべて参加できなくても大丈夫です。

OSCEに大切な心構えと姿勢を獲得しましょう✨今回は、ランチ🍱の提供が

あります。事前に申し込みをしてください。詳しくは、下記をご確認ください。

🔴🔴第二弾「連続講座」🔴🔴

「OSCE 守破離:地域医療の現場で最も印象に残った

患者さんの診療物語~診断から信頼関係までの作り方~」

🔴日 程:①9月25日(月)11:00~ 12:30

大阪医科薬科大学病院 三澤 美和 先生

②9月27日(水)11:00~ 12:30

亀田総合病院 西 明博 先生

③9月29日(金)13:00~14:30

こうせい駅前診療所 所長 佐々木 隆史 先生

🔴対 象:滋賀医科大学医学科・看護学科学生、研修生

🔴申 込:当センターへメールで申し込みをしてください。

件名に【第二弾①】、【第二弾②】もしくは【第二弾①、②、③】

参加希望としてお名前・学年を記載して申し込みしてください。

受付は9/1(金)~9/21(木)13:00まで

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

-scaled.jpg)

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

**************************************************************************

当センター長主催で「令和 5年度後期アドバイザー制度に関するFD研修会」開催します。

今年度は、本学の医学教育に携わる教職員の皆様に医師国家試験に関する最近

ご講演をいただきます。医師国家試験の授業への活かし方等について疑問などがあれば、是非この機会を

ご活用ください。是非お待ちしております。

🟦詳細🟦

日 時:2023年9 月 14 日(木) 18:00 ~ 19:30

場 所:臨床講義室2(当日のZoom配信はありません。)

目 的:医学科第5・第6学年を対象に、

目的とした後期

講 師:東京医科大学 副学長 三苫 博 先生

対 象:医学教育に関わる教職員や後期アドバイザーの担当教員

📢お問い合わせ先:学生課学生企画係 ☎️ 077-548-3597

2023年度の「学内で地域医療の体験ができる」課外授業シリーズ第一弾!を開催します。

今年度は、オンデマンド配信がありませんので、興味のある方は、是非会場まで

お越しください。

🔴🔴第一弾「プレ企画」🔴🔴

プレ問診塾「低学年歓迎!臨床での聴くこと・話すこと 〜質問と説明の基本編〜」

日 程:2023年8月31日(木)18時〜19時

講 師:浅井東診療所 所長 松井 善典先生 他専攻医

-scaled.jpg)

**************************************************************************************************************

2023年度の「学内で地域医療の体験ができる」課外授業シリーズの日程が決定しました。今年度は、地域医療の現場からの問診講座〜コミュニケーションの基本からOSCE対策まで〜として、地域医療で活躍されている先生方を講師にお招きします。

🟩第一弾「プレ企画」

プレ問診塾「低学年歓迎!臨床での聴くこと・話すこと 〜質問と説明の基本編〜」

日 程:2023年8月31日(木)18時〜19時

講 師:浅井東診療所 所長 松井 善典先生 他

日常会話で使う質問と説明を題材に、医学的な問診と病状説明につながるエッセンスを拾い上げ、臨床における聴くと話すの意味や力を考え感じる序章WSです。

🟩第二弾「連続講座」

「OSCE守破離:地域医療の現場で最も印象に残った患者さんの診療物語

〜診断から信頼関係までの作り方〜」

詳細:2023年9月25日(月)講師:大阪医科薬科大学病院 三澤 美和先生

9月27日(水)講師:亀田総合病院 西 明博先生

9月29日(金)講師:こうせい駅前診療所 所長 佐々木 隆史先生

OSCEに大切な心構えと姿勢も獲得しましょう。 ※ランチ🍱🥙🥤あり!

🟢当日の時間・会場などの詳細は後日ポスター、ホームページにてご案内いたします。

🟩第三弾「実践交流会」

”聞くと話す”のサイエンスとアート〜OSCE対策からデキレジまでの道のり”

日程:2023年11月23日(木) 14:00〜17:00

交流会は17:30よりスタート🎉

練られたシナリオを題材に診察に臨んでみましょう♪

全体を振り返りつつ、講師や学年を超えての交流会🍽️🥛も楽しみましょう!

🟢当日の講師・会場などの詳細は後日ポスター、ホームページにてご案内いたします。

pptx-scaled.jpg)

***********************************************************